採用フローの作り方は?6つのパターンや新卒採用と中途採用の違いを解説

新卒採用・中途採用

採用活動を効率良く進めるには、自社に適した採用フロー設計が重要です。採用担当者の中には、最適な採用フローの組み立て方や見直し方がわからず、採用活動が上手くいかないと悩んでいる方もいるでしょう。

本記事では

・採用フローを作成するメリット

・採用フローのパターン

・採用フローのよくある課題と改善方法

についてご紹介します。

採用フローの基本的な流れや設計方法について理解を深めると、自社が求める人材を効率的に確保できるようになるため、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

1.採用フローとは

採用フローとは、新しい社員を採用する際におこなう一連の流れのことです。以下では、採用フローの概要と採用フローの基本的な流れを詳しく解説します。

採用フローの概要

採用フローを作成することで、採用活動の流れが可視化され進捗管理がしやすくなるのが特徴です。

採用フローの内容は、新卒採用や中途採用、役職など状況によって最適なプロセスが異なります。そのため、応募から入社までの流れを関係者間で情報共有し、共通認識を持つことが大切です。

採用フローの基本的な流れ

採用フローの基本的な流れは募集、選考、内定、入社の4段階に分かれています。以下では、各段階の具体的な流れを紹介します。

募集

採用担当者が、母集団形成するために募集活動を開始する段階です。企業説明会を設けたり、採用広報をおこなったりします。

募集の流れは以下の通りです。

- ・Web媒体で募集要項を公開する

・自社HPなどで応募受付を開始する

・自社HPやSNSなどで会社説明会の予約を受付する

・求職者から届いた履歴書を回収する

募集活動を開始したら、求職者が常にエントリーできる状態にしておきます。SNSやWebメディアなどを活用し、自社の魅力を伝えられるよう幅広く情報を発信することが大切です。

選考

求職者が自社にとって求める人材であるか見極める段階です。採用担当者だけでなく、現場社員や経営層など各関係者との連携が欠かせません。

選考の流れは以下の通りです。

・履歴書や職務経歴書で、求職者の経験やスキル、文章力を精査する

・適性検査をして、求職者の能力や性格などを調べる

・筆記試験をして、業務をおこなう上で必要な知識を持っているのか判断する

・面接をして、求職者と直接話すことで人柄や能力を探る

面接方法や回数、合否連絡までの時間も想定してスケジュール調整することが重要です。

内定

採用を決定した内定者に対して、内定通知をする段階です。内定者は複数の企業に応募しているケースがあるため、内定辞退を防ぐために素早い対応が求められます。

内定者と定期的にコンタクトをとり、安心して入社できる環境を作ることが大切です。

内定の流れは以下の通りです。

- ・内定者に内定した旨を電話やメールで連絡を入れる

・内定者に内定通知書を郵送する

・内定式をおこなう

・内定者フォローのために、内定者懇親会や内定者面談をおこなう

入社

入社が決まった内定者のために、受け入れ準備をする段階です。期日までに対応できるよう、やるべきことをリストアップしておくとスムーズに作業が進みます。

入社の流れは以下の通りです。

- ・社員名簿や賃金台帳の整備をする

・入社時に必要な書類を収集する

・各種社会保険の加入手続きをする

・社員証やタイムカードなど新入社員用の備品を準備する

・契約締結書類を回収する

・入社オリエンテーションの準備をする

2.採用フローを作成する3つのメリット

採用フローを作成することで、採用活動の進捗状況がわかりやすくなるなど、さまざまなメリットがあります。採用フローを作成する3つのメリットを詳しく解説します。

関係者間による認識ズレを防止できる

採用フローがあることで、関係者間の認識ズレを防止できます。

採用活動は採用担当者だけでなく、各部署の担当者や経営層も含め多くの社員が関わります。採用活動を成功させるには、関係者全員に採用フローを共有し、同じ認識を持つことが重要です。

関係者間に認識のズレが生じると、確認の手間が増えたり求職者への対応が遅れたりする可能性があります。選考に関わる全員が採用フローを正しく理解することで、求職者への迅速な対応に繋がります。

採用活動の進捗状況がわかりやすくなる

採用フローが可視化されることで、採用活動の進捗状況がわかりやすくなります。

採用フローがない状態では、どのような選考内容なのか、求職者がどの選考段階にいるのかなどの情報共有ができず、ミスが発生するなどトラブルを招くおそれがあります。

採用フローが可視化されていれば、採用活動の進捗状況がわかりやすくなり、関係者間の連携強化に繋げることが可能です。また、採用情報の詳細を共有できるため、ミスやトラブルの防止にも繋がります。

採用課題の発見や改善がスムーズになる

採用フローがあれば、スムーズに採用課題の発見や改善ができます。

採用活動は、必ずしも円滑に進められるとは限りません。採用フローを用意することで、トラブルが発生したときや採用活動が失敗に終わったときに、どのプロセスに問題があったのかを採用フローに照らして分析しやすくなります。

蓄積したデータを分析し、見直しを繰り返すと、人事は採用活動の質を高めていくことができます。

3.新卒・中途採用に活用できる採用フロー3選

採用フローには、新卒採用と中途採用両方で活用できるタイプがあります。新卒採用と中途採用に活用できる採用フロー3つを図でわかりやすく紹介します。

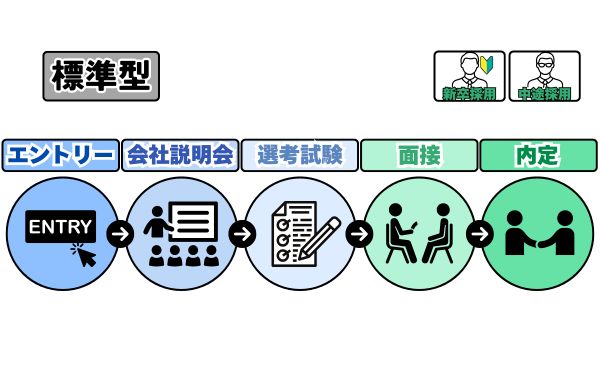

標準型

標準型は、よく使用されている採用フローです。

求人媒体などから求職者からのエントリーを受け付けた後、会社説明会をおこないます。会社説明会を通して事業内容や企業風土、自社の魅力をアピールし、求職者に企業理解を深めてもらう流れです。

多くの企業が取り入れているタイプなので、求職者も戸惑うことなく安心して選考に臨めます。

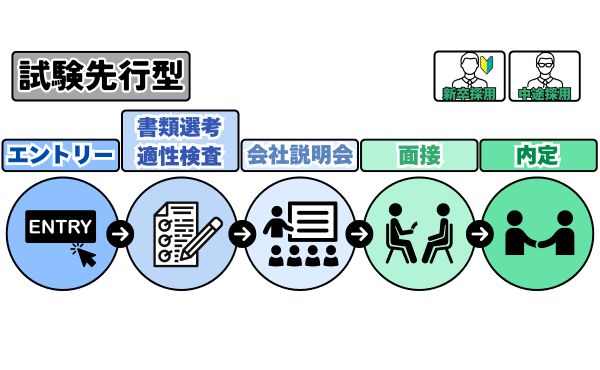

試験先行型

試験先行型は、大企業や人気企業など応募数が多い場合に利用される採用フローです。

書類選考や適性検査で、自社との相性が良いと予想される求職者をある程度絞ったうえで会社説明会を実施します。そのため、採用担当者の業務負荷を軽減することが可能です。

会社説明会を後回しにするため、求職者が自社への理解度が低くなる傾向にあります。採用歩留まりが低下しないよう、採用CXの改善を意識することが重要です。

求職者が選考過程を経て自社に対して魅力を感じ、「この会社を受けて良かった」と思ってもらえるような体験を提供しましょう。

採用CXについて解説しているので、気になる方はぜひ下記記事を参考にしてください。

- あわせて読みたい記事はこちら

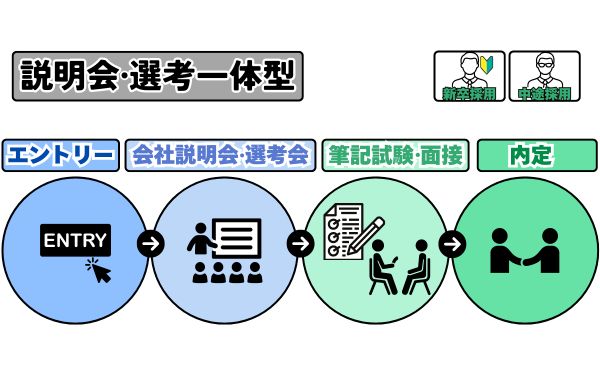

説明会・選考一体型

説明会・選考一体型は、会社説明会と選考試験が同時におこなわれる採用フローです。採用フローの工程を少なくすることで、入社承諾までスピーディーに進みます。

競合他社よりも早く内定を出すことで、優秀な人材を確保することが可能です。また、入社時期まで時間が限られているケースでも使用されます。

4.新卒採用に活用できる採用フロー

新卒採用に活用できる採用フローとして、インターンシップ型が挙げられます。インターンシップ型は、求職者に自社のビジョンや企業文化を知ってもらえる点がメリットです。

新卒採用に活用できる採用フローについても図で紹介します。

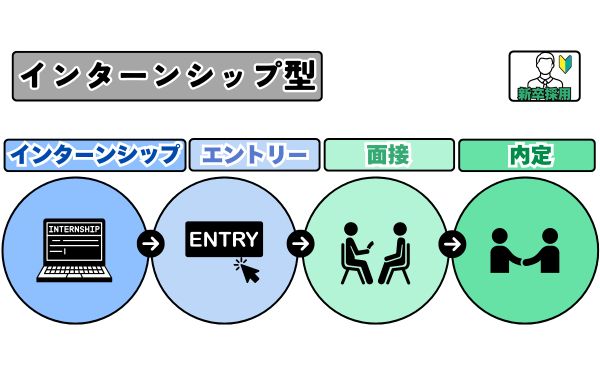

インターンシップ型

インターンシップ型は、採用とインターンシップを兼用する採用フローです。インターンシップを通して求職者の能力や意欲を測ることができます。

インターン期間は企業によって異なり、1日〜数週間程度の期間を設けているケースが多いです。インターシップを実施することで早期から優秀な人材を確保できるうえ、ミスマッチ防止にもつながります。

5.中途採用に活用できる採用フロー

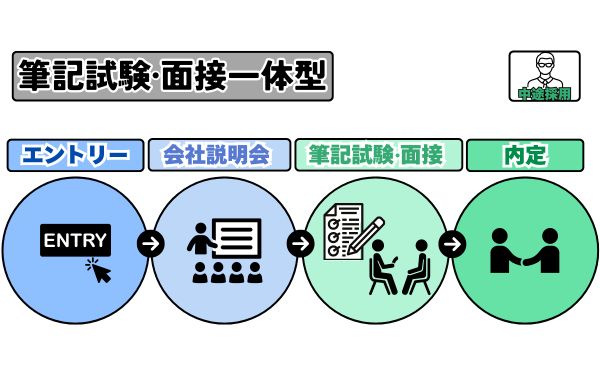

中途採用に活用できる採用フローとして、筆記試験・面接一体型と面接重視型の2種類が挙げられます。中途採用に活用できる採用フロー2つを図で詳しく解説します。

筆記試験・面接一体型

筆記試験・面接一体型は、筆記試験と面接を同時におこなう採用フローです。2つの試験結果を同時に照らし合わせて自社にあう求職者かを見極めることができます。総合的な結果で人材を判断したい場合に使用されます。

筆記試験・面接一体型は拘束時間が長くなるため、休憩を挟むなど求職者の負担を軽減する工夫が必要です。

面接重視型

面接重視型は、人柄を重視する採用フローです。ダイレクトリクルーティングやリファラル採用などの手法を利用する際に用いられます。

求職者の意欲や人柄を把握したり、現存社員との相性を判断したりできるため、入社後に良好な人間関係を構築しやすくなるのが特徴です。面接重視型では、求職者の緊張を和らげ本来の自分を出せる雰囲気づくりを意識することが大切です。

6.新卒採用と中途採用との採用フローの違い

新卒採用と中途採用では、採用フローや採用にかける時間、スケジュールが異なります。新卒採用では募集活動時に会社説明会をおこないますが、中途採用は面接時に会社説明も同時におこなうケースが多いです。

社会経験やスキルを有する中途採用者は、書類選考時に見極められることから筆記試験をしない場合があります。そのため、新卒採用の採用フローよりも簡潔です。

新卒採用と中途採用では、採用にかける時間やスケジュールにも違いが見られます。新卒採用は同時期に数多くの企業が採用を開始するため、学生の行動を予測しながら約2年(インターンシップ期間を含む)かけて採用活動しなければなりません。一方、中途採用の場合は決まった時期はなく、約2〜3ヶ月かけて採用活動がおこなわれます。

新卒採用でスムーズな採用活動をしたいけれど、学生の動向がいまいちわからないという採用担当者もいるでしょう。採用時期ごとの学生の動向や企業の動きについて解説しているので、気になる方はぜひ下記記事を参考にしてください。

7.採用フローの設計方法

自社に最適な採用フローを設計するためには、正しい手順を知る必要があります。採用フローの設計方法4つを詳しく解説します。

採用計画の立案

採用フローを設計するためには、まず採用計画を立案する必要があります。採用計画は、採用活動のもとになる指針です。採用計画を作成する際は、経営目標や事業計画をもとに決めていきます。

現場社員や経営層にヒアリングをおこない、採用目的や採用目標の認識を統一させることも重要です。どの部署に何名採用するのかといった採用人数の設定や、人材の採用手法を検討します。採用人数や採用手法が決まったら、目標達成までに必要な日数を計算し、採用スケジュールを組み立てましょう。

自社が求める人材を明確化する

自社が求める人材を明確化することで、採用時のミスマッチを防止できます。

自社が採用したい人材はどのような人物なのか、細かくペルソナ設定することが大切です。各関係者へのヒアリングや求職者に関する情報収集をおこなうことで、自社にマッチする人物像が明らかになります。

自社が求める人物像が明らかになると訴求ポイントが最適化されるため、求職者に対して効果的なアプローチをおこなうことができます。ペルソナ設定したら関係者間に情報共有をおこない、共通認識を持たせておきましょう。

採用基準を明確化する

選考や面談において、採用基準を明確化することが重要です。

採用基準を明確にすることで、選考プロセスに一貫性が生まれ公正性が保たれます。また、求職者を評価するポイントがわかりやすくなり、面接官の主観や質によって左右されにくくなります。

各選考工程における評価項目の優先順位を決めておくことで、結果判断を速めることが可能です。そのため、評価項目を不明慮のままにせず、具体的な基準を設けることが大切です。

自社に適した採用フローを設定する

採用計画やペルソナ設定、採用基準が明らかになったら、自社に適した採用フローを設定します。

採用フローを作成する際は、目標時期から逆算し、各工程に必要な日数や募集の開始時期を割り出すことが大切です。採用スケジュールに合わせて各担当者の役割を整理し、面接官や役員などの日程を事前に調整することで、円滑に採用活動を進められます。

詳細な採用フローを作成すると、採用進捗の修正が容易になるため、トラブル防止にもつながります。自社に適した採用フローを作るには、採用ペルソナ設定が必要です。

8.採用フロー設計のポイント

採用フローを作成しても、適切に活用できなければ採用を成功させることは難しいでしょう。採用フロー設計のポイントについて詳しく解説します。

各工程の歩留まりを算出する

採用フロー設計のポイントとして、各工程の歩留まりを算出することが挙げられます。

歩留まりとは、応募から内定承諾までの各工程において、全体の人数のうち通過した人数の割合のことです。例えば、面接通過率を算出したい場合は「面接通過者数 ÷ 面接受験者数 × 100」で求めます。面接受験者数が200人いて、その内40人が通過した場合、歩留まり率は20%です。

各工程での目標値をあらかじめ算出しておくことで、課題の早期発見が可能です。

定期的に見直しをする

採用フローは、定期的に見直しをすることが重要です。なぜなら、一度作成した採用フローがすべての採用活動の状況に合うとは限らないからです。

例えば、人材を慎重に選びたいと思うあまり選考期間を長く設けていると、自社とマッチする優秀な人材が競合他社に流れるおそれがあります。常に今のやり方で本当に良いのか、改善できる点はないかという意識を持ち続けましょう。

また、作成した採用フローのデータを残しておくことで、新たな採用活動を開始する際の参考となり、より精度の高い採用フローを立案できます。

現場の実態を把握する

採用フローを作成した後、採用担当者は現場の実態を把握するよう意識しましょう。

選考・面接対応などを現場担当者に任せることになると、採用担当者は現場の様子を把握しきれないため数値だけで判断する傾向にあるからです。

数値のみで結果を判断すると、現場状況にまで目を向けられなかったり、課題を見誤るおそれがあります。数値で課題を特定しつつ、各工程の内容や数値の裏に潜む現場の実態を把握することが大切です。

9.採用課題別|採用フロー改善ポイント

採用フローを作成しても、いざ採用活動を始めるとさまざまな問題が発生する場合があります。採用課題別に採用フロー改善ポイントを詳しく解説します。

応募が集まらない

応募が集まらない場合は、母集団形成が上手くできていないことが原因の可能性があります。

募集情報の内容やアピールの仕方が適切であれば、ネームバリューを持たない中小企業であっても人材を集められます。採用ペルソナに合った募集情報や、魅力的なメッセージを発信できているか見直すことが大切です。

自社の魅力を十分に理解していないのであれば、社内アンケートやフレームワークを用いて客観的なデータを集めると有効的です。採用戦略に役立つフレームワークについて紹介しているので、気になる方はぜひ下記記事を参考にしてください。

- あわせて読みたい記事はこちら

選考・面接辞退が多い

選考・面接辞退が多い場合は、選考期間の短縮や選考基準の見直しをおこなうと改善できる可能性があります。

求職者は自社を含めて複数の企業に応募しているケースがあるため、選考対応が遅れるだけで他社に人材を奪われるリスクがあります。また、選考プロセスが間延びすることで、求職者は自社への熱意や関心が薄れてしまうため、十分なリソースを確保して対応に遅れが生じないようにすることが大切です。

選考のプロセスを効率化し、応募から1営業日以内に対応するなど、対応スピードを上げるとより効果的です。選考離脱を防ぎたいけれど、どのような施策が効果的なのかわからないと悩んでいる採用担当者もいるでしょう。ネオキャリアでは、採用代行を利用したらどのように選考離脱防止につながるのかなどの資料を提供しています。ぜひ参考にしてください。

内定辞退が多い

内定を出した後に内定辞退されることが多い場合は、内定通知の連絡を早め、内定フォローに力を入れることを意識します。

求職者からすると最初に内定を出した企業への印象が強く残るため、内定スピードが入社を決める大きなポイントになるでしょう。とくに、自社が求める優秀な人材がいる場合は、迅速な連絡を心がけましょう。

また、内定後のフォローも辞退防止に欠かせません。求職者と定期的なコンタクトをとるために懇談会などを実施すると良いでしょう。

「人手不足で内定辞退対策ができていない」と悩んでいる採用担当者もいると思います。みんなの採用部では今から取り組める内定辞退対策の資料を提供しています。ぜひ参考にしてください。

社内のリソースが足りない

自社にとって最適な採用フローを確立させるには、採用目的の明確化や課題の抽出などやるべきことが多いです。

しかし、社内リソースが足りていなかったり、ノウハウが足りていなかったりすると、手が回らず業務が滞る可能性があります。その場合は、採用代行サービスを利用するのがおすすめです。

みんなの採用部では、さまざまな企業の採用支援をしているため、課題に合わせた最適な採用フローのご提案が可能です。成功事例を以下ページで紹介しているのでぜひ参考にしてください。

10.まとめ

採用フローとは新しい社員を採用する際におこなう一連の流れのことであり、募集、選考、内定、入社が基本的な流れです。適切な採用フローを作成することで、採用活動の流れが可視化され進捗管理がしやすくなります。また、課題点などもわかりやすくなるため、迅速な対応が可能です。

新卒採用や中途採用によって最適な採用フローが異なるため、関係者間で情報共有し、共通認識を持つことが大切です。みんなの採用部を運営するネオキャリアの採用代行サービスは、採用フローの立案から自社に適した人材の獲得までを一任できます。無料相談をぜひご活用ください。

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を

新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。

- 名前

小泉/アウトソーシング関連

この営業が携わった他の事例・記事を見る