採用ペルソナの作り方を徹底解説!失敗しない設計のコツやフォーマット例を紹介

採用 ペルソナ

採用を成功させる上で最も重要なのが、採用ターゲットを明確化させる「ペルソナ」の設計です。採用が上手くいかない、優秀な人材が採用できないという企業は、この採用ペルソナの設計をきちんとおこなっていないケースがあります。

しかし、採用ペルソナをどのように、どこまでの粒度で設計すれば良いかわからないという方も多いと思います。

本資料では

・採用ペルソナの重要性とメリット

・採用ペルソナと採用ターゲットの違い

・採用ペルソナの作り方とありがちな失敗

についてご紹介します。記事の後半で実際のフォーマット例も紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。

目次

1.採用ペルソナの重要性

ペルソナとは、もともとはマーケティングにおいて活用されている概念で「サービスや製品のユーザー層」のことを指します。このペルソナを採用活動に置き換え、「最も採用したい理想の人物像」のことを表したものが採用ペルソナです。

主に「年齢、性別、家族構成、前職、趣味や特技、価値観、志向、ライフスタイル」など、特定の人物を表す要素から、自社が求める架空の「人物像」をつくり上げていきます。

自社にマッチした採用ペルソナを設計できれば、採用活動の精度が上がることはもちろん、採用後のミスマッチによる早期退職を防ぐこともできます。そのため、採用ペルソナの設計は採用成功の鍵を握る非常に重要なものと言えるのです。

2.採用ペルソナを作るメリット

採用ペルソナを設計することでどんなメリットがあるのか詳しくご紹介します。メリットは大きく3点あります。

求める人材の共通認識を持ちミスマッチを防ぐ

採用が上手くいかない理由のひとつに挙げられるのが、現場が求める人材と人事・経営陣が求める人材にミスマッチが生じているケースです。こうしたズレがあると、書類選考になかなか通らない、面接を数多く実施しても内定に至らないということが起こります。そのような事態を防ぐには、採用に関わる全員で採用要件や人材像をしっかりとすり合わせることが大切なため、採用ペルソナが大いに役立ちます。

訴求するべきポイントが明確になる

自社の魅力をいかに求職者へ伝えるかは採用活動において重要ですが、採用ペルソナが明確でないと、企業側が一方的にアピールしたい内容になってしまい、効果的な採用はできません。価値観や志向、前職での悩みなど、細かい人物像まで設計するからこそ、求める人材にしっかりと響く訴求ができるようになります。

ミスマッチを防止し自社に合う人材を採用できる

採用ペルソナをしっかりと設計することで、入社後のミスマッチによる早期離職を防ぎ、長期的に活躍してくれる人材の採用につなげることができます。

3.採用ペルソナと採用ターゲットの違い

採用ペルソナとよく似ている言葉で、採用ターゲットという言葉があります。この採用ターゲットもよく使われますが、似ているようで大きな違いがあります。それぞれの違いは設計の仕方とパーソナリティがあるかどうかという点です。

採用ターゲットの場合、性別や年代、年収ごとの層に分けて、そこから絞り込む形で設定していきます。採用ペルソナの場合、ある特定の人物を想定し、より詳細な人物像を創り上げていく形で設計します。つまり、採用ターゲットは「求める人材の層」を表しているのに対して、採用ペルソナは「特定の1人の人物」を表しているため、パーソナリティを持っている点が大きく異なる点であると言えます。そうした理由により、趣味趣向やライフスタイルまで考えていくのが採用ペルソナの特徴です。

4.採用ペルソナの作り方

それでは、採用ペルソナの作り方の手順をご紹介します。

「採用する目的」を再確認する

採用ペルソナを設計する前にまずおこなうべきことがあります。それは「採用する目的」を再確認することです。なぜなら、採用の目的によって人材に求める要素や優先順位が変わってくるからです。採用計画に立ち返り、採用する目的・ゴールを明確にしましょう。

自社の情報を整理する

自社に合う採用ペルソナを設計するために、自社の情報を整理しましょう。

具体的な項目は以下になります。

企業理念

今後の展望・ビジョン

事業内容

仕事内容

社風

働き方

募集職種

自社の情報を整理しておくことで、精度の高い採用ペルソナ設計が可能になります。

求める人物像の「設定理由」を確認する

次に、現在設定されている自社の求める人物像を確認しましょう。そして、なぜその人物像なのか、設定理由を確認することが大切です。まだ求める人物像が明確になっていない、どんな人材が自社に合うかわからないという場合は、どんな学生を採用したいか、現場社員や経営層にヒアリングして要件をまとめていきましょう。

整理した情報を基に採用ペルソナを設定する

採用する目的、自社の情報、求める人物像の設定理由、これらが揃ったらようやく採用ペルソナ作りを始めます。たとえば、求める人物像として「協調性」という要件があり、その理由が「多くの人と関わり、チームでおこなう仕事だから」という理由であるとします。この場合、採用ペルソナに設定するのは、部活などでチームに所属した経験のある学生や、多くの人と協力して何かを成し遂げた経験のある学生が良いでしょう。「なぜそのスキルや志向が必要なのか」という理由を考えながら設計していくことが大切です。

採用ペルソナにズレがないか社内で認識を合わせる

採用ペルソナを作ったら、現場社員とすり合わせをおこないます。もし現場が求める要件と認識のズレがあった場合は、採用要件を見直し、採用ペルソナも再設計しましょう。採用ペルソナは「絶対的な採用基準」ではありません。採用活動にかかわるすべての関係者と「採用要件の認識を合わせるための材料」であると考えましょう。

採用ペルソナが採用市場に合っているか確認する

採用ペルソナを設計する際は、採用市場も重視する必要があります。特にダイレクトリクルーティングや人材紹介を利用する場合、採用ペルソナのハードルが高いと母集団形成ができない可能性があります。採用市場にいる学生、実際に出会える学生と乖離がないかも考えましょう。たとえば、入社後の教育でも身に付けられるスキル・能力などの要素は優先順位を下げ、性格や志向などの要素に比重を置くなど、状況に応じて条件面を緩和することも大切なポイントです。

採用ペルソナは定期的に見直しを図る

採用活動が終了した後は、採用ペルソナの振り返りをおこないましょう。年度によって会社の採用方針も変わり、求める人物像も変化していくはずです。一度設計した採用ペルソナのままで問題がないか、現場や経営層と一緒に見直しを図ることが不可欠です。

5.採用ペルソナの作り方でありがちな失敗

採用ペルソナを作るにあたって、よくある失敗例をご紹介します。

採用ペルソナの優先順位をつけていない

採用ペルソナで設定した項目に対し、完璧に当てはまる求職者を見つけ出すことは難しいです。採用ペルソナの中でも優先順位をつけておくようにしましょう。たとえば、学歴はそこまで重要視しないが業務経験は必須、逆に業務経験が不足していても入社後の研修で補うなど、優先順位を決めておくようにするとマッチする人材の幅を広げることが可能です。

採用ペルソナは細かく設定しすぎない

採用ペルソナは絶対的な評価基準ではありません。たとえば「社員に与えられる裁量が大きい仕事であるため、自ら行動できる主体性のある求職者」を求めている場合、「積極的にリーダーを務めた経験」「独学で技術を学び、趣味で開発した経験」「自ら高い目標を定め、成果を出した経験」など、さまざまな経験や人物像が考えられます。仮に「リーダーを務めた経験がある」という人物像を細かく設定したからといって、必ずしもそこだけに固執する必要はありません。「なぜその人物像を設定したのか」「求めている要素は何か」という本来の目的に立ち返り、柔軟に対応するようにしましょう。

採用ペルソナ設計は経営層・現場も巻き込んでおこなう

人事担当者、経営層、配属先となる現場間で求める人物像や採用基準のズレがあると、なかなか応募が集まらない、選考を数多く実施しても選考通過率が上がらないなど、採用に苦戦する確率が高まります。特にエンジニア採用などで、人事担当者が業務内容を把握しきれていない場合にこうしたズレが生じやすくなります。採用ペルソナを設計をする際は、必ず現場責任者の声を聞き、スキル面やチームメンバーとの相性も確認しましょう。最終面接では経営層が面接官となることが多いため、経営層も巻き込みながら設定することで失敗を防ぐことができます。

採用ペルソナは社内で共有し認識を合わせる

採用ペルソナを設計する際に関わったメンバーのみならず、面接官を担当してもらう社員など社内の協力者にも必ず共有するようにしましょう。ほかにも、リファラル採用(社員の知人を紹介してもらって採用すること)をおこなっている場合は、全社員に採用ペルソナを共有しておくことも重要です。

定期的に採用ペルソナを見直す

設計したペルソナが適切だったかどうか、定期的に見直すようにしましょう。採用成功につながらなかった場合は、応募数や選考通過率などのデータを分析し、原因を振り返ることが大切です。また、採用成功につながった場合も、会社の方針や採用市場は刻々と変化するため、調整していくことは不可欠となります。

採用のプロに採用ペルソナ作りを依頼する

5つのポイントをご紹介しましたが、「自社で取り組んでみたものの成果がなかなかでない」「人手不足で採用ペルソナを設計する時間がそもそも取れない」という人事担当者も多いと思います。そんな方は、採用代行(RPO)サービスを利用するのも有効な方法です。

採用成功のノウハウを持ったプロが、採用計画の立案から採用ペルソナの設計、応募や選考における求職とのやりとりなど、さまざまな業務を代行してくれるため、選択肢のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。

6.採用ペルソナのフォーマット例

新卒採用と中途採用ではペルソナ設計にも違いがあります。まだ社会人経験がない新卒人材は、学生時代のサークル活動やアルバイト経験、仕事選びにおける志向や価値観などを基にペルソナを設計していく必要があります。一方、中途採用の場合は、前職の経験や保有しているスキル、転職したい動機などが設計する上でのポイントとなります。

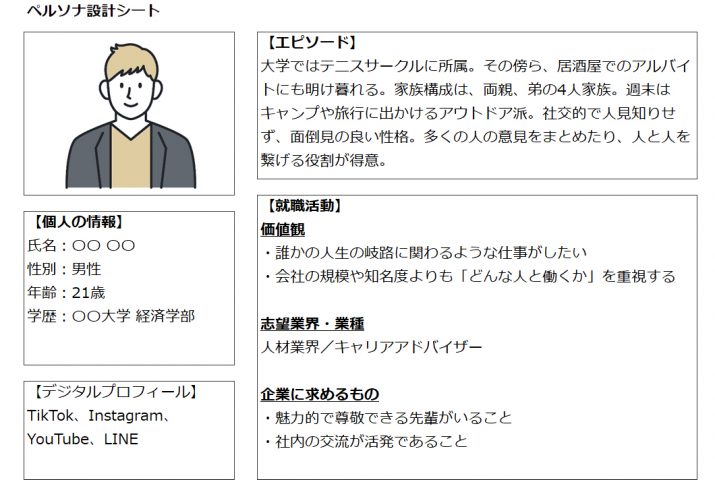

新卒採用のフォーマット例

以下、新卒採用のフォーマット例をご紹介します。人材会社が新卒採用をおこなう際に志向や人柄を重視して設計した場合を想定したものです。

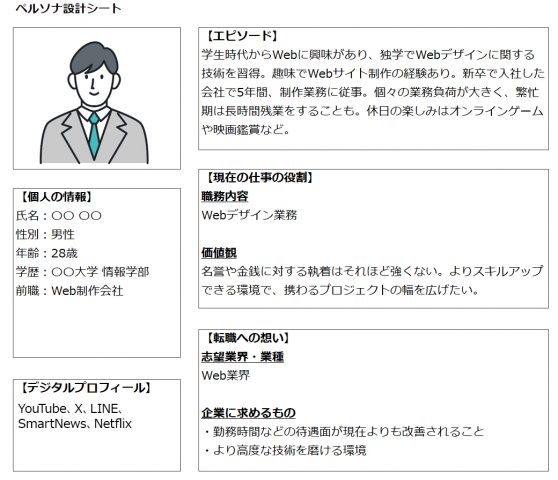

中途採用のフォーマット例

次に中途のフォーマット例をご紹介します。Web制作会社が中途採用をおこなう際にスキル面を重視して設計した場合を想定したものです。

ぜひ上記のフォーマット例を参考に、自社の状況に合わせて項目をカスタマイズするなど工夫しながら採用ペルソナ設計のコツを掴んでいきましょう。

7.まとめ

採用ペルソナを設計することは、人材のミスマッチを防ぎ、採用成功を実現するための重要な一歩です。今回は、採用ペルソナの作り方や失敗を防ぐコツ、フォーマット例などをご紹介しました。本記事を参考にしていただき、採用活動に役立てていただければ幸いです。

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を

新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。

- 名前

小泉/アウトソーシング関連

この営業が携わった他の事例・記事を見る