エンジニア採用が難しいのはなぜ?苦戦する理由と成功への秘訣を解説【事例あり】

エンジニア採用

IT技術の発展などで、企業間におけるエンジニアをはじめとしたIT人材の獲得競争は日々激化しています。円滑な企業運営やビジネスの発展のために、自社に最適なエンジニアを採用することは企業にとって急務です。

本記事では、

・エンジニア採用が難しい理由

・エンジニア採用を成功させるコツ

・エンジニア採用の成功事例

について紹介します。

エンジニア採用がなぜ難しいのかということや、成功に必要なコツもまとめておりますので、今後の採用の参考にしてください。

目次

1.エンジニア採用が難しいと感じる企業の悩み

エンジニア採用が難しいと感じている企業は、次のような悩みを抱えています。

・利用している人材エージェントから候補者の紹介がない

・求人媒体にエンジニア募集の広告を載せているが応募がない

・エンジニアにスカウトメールを出しても返信が来ない

・エンジニアの選考中に候補者が辞退し、内定まで辿り着けない

・採用したエンジニアが短期で離職する

上記の通り、エンジニアを募集する段階からつまづいているケースだけではなく、エンジニアを採用した後も短期で離職してしまうなど、さまざまな悩みが見受けられます。エンジニアの採用難が続くなか、優秀なエンジニアを採用するためには、市況も踏まえながら随時採用活動を変化させていく必要があります。

以下2つの章では、エンジニア採用が難しい理由について社会的・社内的な背景を交えながら解説しておりますので、参考にしてください。

2.エンジニア採用が難しい社会的な理由

エンジニア募集が計画通りにできないと悩んでいる場合、採用を成功させるためには「なぜ採用に苦労しているのか」を知ることが大切です。IT技術の発達や、働き方に関する価値観の多様化など、さまざまな要因がエンジニア採用を難しくしています。

以下では、まずエンジニア採用がうまくいかない外的な要因について解説します。

市場にエンジニアが不足している

多くの企業がエンジニア採用に苦しんでいる理由の1つは、エンジニアの有効求人倍率が上昇しており、市場にエンジニアが不足していることです。新規有効求人倍率*1は、2024年6月には3.8倍を記録しており、前年2023年と同様の結果となりました。

新型コロナウイルスの影響によるオンライン化やテレワークの導入に加えて、AIやデジタルトランスフォーメーション(DX)など、引き続きITニーズが高まることが予想されています。

経済産業省*2によると2030年にはIT人材が約79万人不足すると予測されているため、企業もエンジニアの定着化を図るために待遇を見直したり、より働きやすい環境を整えるなど、離職防止に務めています。

市場でのITニーズの更なる高まりと、企業によるエンジニアの離職防止対策が相まっていることが、市場にエンジニアが不足する要因の1つです。

*2出典:経済産業省「IT人材需給に関する調査」調査報告書(2019年3月)

エンジニアの働き方が多様化している

働き方改革の推進や、終身雇用制度の崩壊などによって、フリーランスや、副業として別会社の開発を請け負うといった働き方も広がりました。従来は収入アップや待遇改善を実現するためには転職活動をするのが基本でしたが、フリーランスや副業といった働き方も一般的になりつつあります。

エンジニアがフリーランスとして働くのは、以下のような背景があるからです。

・興味のある分野にチャレンジしやすい

・フリーランスの方が得意分野を活かしやすい

・フリーランスとして働く方が高い報酬を得られる可能性がある

優秀なエンジニアほどフリーランスとして働いたり、副業先に転職する傾向があります。

エンジニアが会社員だけではなく多様な方法で働けるようになったことが、転職市場にエンジニアが現れにくく募集をかけても良い人材が見つからないといった理由の1つになっています。

エンジニアの採用方法が複雑化している

採用チャネルの複雑化が進んでいることが、エンジニア採用を難しくしている理由の1つであるとも考えられます。

従来のような人材紹介や求人広告に頼るだけではなく、以下のような方法を活用する企業も増えてきています。

・SNSや自社メディアを活用した採用広報

・社員の知人を紹介してもらうリファラル採用

・企業が興味のある候補者へ直接アプローチするダイレクトリクルーティング

・接点があった候補者情報をデータ管理し、適切なタイミングでアプローチするタレントプール

上記のように、採用手法や採用チャンネルの多様化が進んだことで、競争力の強い企業に候補者が集まりやすくなっているのが現状です。優秀なエンジニアほど企業からアプローチを受けやすいため、転職顕在層となる前に転職が決まってしまい、人材獲得が難しくなっています。

3.エンジニア採用が難しい企業の内部的な理由

エンジニア採用に苦戦するのは、採用を取り巻く社会的な理由だけではなく、企業の社内的な事情も深く関係しています。エンジニア採用の計画の段階から、面接、内定、就業開始後いずれかの段階に、エンジニア採用を難しくしている原因が潜んでいます。

エンジニア採用を難しくしている以下6つのポイントを元に、自社のエンジニア採用の状況と比較してみましょう。

採用するペルソナが明確になっていない

エンジニア採用に苦労している場合、必要なスキルや経験、人物像などが明確になっていないことが多くあります。どのようなエンジニアが自社に合うかわからないと、ターゲットに対して魅力的な訴求をすることができません。エンジニアを採用することができても、ミスマッチが生じてしまい短期離職につながる可能性もあります。

また、企業側がどのような人材が欲しいのかがはっきりしていないと、選考段階で時間がかかってしまい、候補者が選考途中で辞退してしまうことにも繋がります。

ペルソナを設定する際には実際に携わるプロジェクトや自社で活躍している社員の傾向などをもとに、ターゲット像を明確にしていきましょう。また選考などに関わる社員全員に、求めるターゲット像を浸透させるようにしましょう。

エンジニアのスキルの見極めが難しく、候補者を適切に選べない

エンジニアは専門性が高い職種であるために、社内に詳しい技術者がいないと候補者のスキルの見極めが難しくなりがちです。

また、エンジニア採用に直接関わる採用担当者はエンジニア経験がない方が多いため、現場サイドが欲しい人材とミスマッチが起こる可能性もあります。エンジニアの業務領域や使用言語はさまざまで、技術も日々変化進化しているため、採用担当者自身のスキルアップや、社内エンジニアの協力が欠かせません。

また、技術やスキルの高さだけに注目して採用活動をおこなってしまうと、コミュニケーションが取りづらい人材が入社してしまう可能性もあります。ほかの職種の募集と同様に、技術や専門性の高さだけではなく、候補者のコミュニケーションスタイルにも着目しながら選考を進めることが大切です。

採用基準が市況感とかけ離れている

自社が求める条件だけで採用基準を決めてしまうことは、円滑なエンジニア採用を阻む要因になります。応募要件や採用基準を自社に合わせて高く設定しすぎてしまうと、潜在的な応募者を見逃してしまうからです。

エンジニアは売り手市場のため優秀なエンジニアほど、ほかの競合企業も欲しがっています。自社が求める理想の条件だけでなく、市況に即して採用基準を設けるようにしましょう。

以下の軸をもとに採用基準を決め、求める人物像と実際に採用可能な人材レベルの両方を把握した上で、バランスを取るようにしましょう。

・求める職種やスキルのレベル感

・求める職種やスキルの採用相場

・自社が候補者に提示できる採用条件

採用基準を決定する際は、市場の状況を把握した上で「採用したい人物像」と「採用できる人材」を見極めることが大切です。

エンジニアに刺さるアピールになっていない

求人広告へのエンジニアから募集がない場合は、自社の魅力をアピールできていないことも一因です。

ターゲットに効果的にアピールするためには、エンジニアが求めていることを把握した上で、待遇や開発環境など自社が用意する環境を伝える必要があります。エンジニア目線に立って、文章表現や、使用している写真などが適切なのか、求人内容を見直すようにしてください。

具体的には、以下の情報を明記することが大切です。

・柔軟な働き方ができるか

・どのような言語を使っているか

・プロジェクトのどの工程を担うのか

・どのような業界のシステムに携わるのか

・部署の雰囲気や一緒に働くエンジニアはどのような人たちか

なお、専門用語を正しく表記していないと「適切な開発環境が備わっていないのではないか」と信頼低下につながる可能性があります。求人票の作成後は、自社のエンジニアに必ず確認してもらうようにしましょう。

条件面に関してエンジニアと企業間で合意が取れない

エンジニアは売り手市場が続いているため、条件や待遇面でも高い水準が求められており、条件面が折り合わないことで採用に苦戦するケースが見受けられます。

たとえ優秀な人材が見つかったとしても、以下のような事象が原因でエンジニア採用が難しいケースがあるので注意が必要です。

・候補者がより条件や待遇の良い他社に入社を決めてしまう

・候補者が求める条件や待遇などを用意できず、内定に至らない

エンジニア採用の市場の動きや競合他社の条件面などについて把握しないまま、自社の基準だけを優先させて募集をかけると「応募がまったく来ない」という事態になりかねません。競合他社が提示している給与や待遇について分析しながら、求人条件を見直すようにしてください。

エンジニア採用を取り巻く市場の動きを把握した上で、採用の条件を設定することが大切です。

社内選考に時間がかかりすぎて候補者が辞退してしまう

応募から採用決定までのステップが多いことや、次回の先行までに時間がかかることが原因で選考中に候補者が辞退してしまうことも、エンジニアの採用ができない一因です。

選考に時間がかかってしまうのは、主に以下2つの要因が考えられます。

・応募から採用決定までの段階が多い

・意思決定に時間がかかり、次回の選考まで時間が空いてしまう

以上のように、選考スピードが遅いと「連絡が来ない=選考に落ちたのでは?」と候補者が不安に感じてしまい、別の企業に応募するきっかけにもなってしまいます。選考に時間がかかってしまうことが、エンジニアの採用を難しくしており、適切な人材を採用できないことに繋がっています。

採用決定までのステップをできるだけ少なくしたり、選考の合否を伝えるまでの時間を短縮するなど、候補者目線で採用をおこなうことが必要です。

4.エンジニア採用を成功させるコツ

エンジニア採用を難しくしている社会的・社内的な背景を踏まえた上で、エンジニア採用を成功させるために必要なポイントを解説します。エンジニア採用を成功させるためには、以下で紹介する全てのポイントにおいて、自社のエンジニアに協力を仰ぐことが重要となります。

エンジニア採用を成功に導くために、以下9つのポイントを押さえた上で採用活動に取り組んでみてください。

自社の強みや弱みを整理した上で、採用計画を立案する

エンジニア採用を成功させるためには、自社の事業計画に基づいて採用計画を立案することが大切です。「なぜエンジニアを採用するのか?」を明確にし、採用によって何を叶えたいのか目的を定めた上で、要件を定めるようにしてください。

目先の数字目標だけでなく、自社の強みや弱み、競合他社へアピールできる点などを整理した上で、数年後を見据えて採用計画を立てるようにしましょう。数年後に叶えたいビジネス像から逆算した上で、適切な人材を採用できるよう準備することが大切です。

採用計画を立てる際にはミスマッチを防ぐためにも、採用担当者だけでなく現場のエンジニアの意見も取り入れながら立案することをおすすめします。

また、競合他社との違いや自社の強み・弱みを把握した上で強みを打ち出すことは、他社との差別化にも繋がります。エンジニアに自社が魅力的であると思ってもらえるように、企業特性や働き方をアピールしましょう。

以下の記事では、戦略的な年間採用計画を立てるために必要な総合的資料をまとめておりますので、合わせて参考にしてください。

求めるエンジニアのペルソナとターゲット像を具体化する

求めるエンジニアのペルソナを具体化することは、採用のミスマッチを起こしにくくするために不可欠です。エンジニア採用を成功に導くために、現場のエンジニアと協力して求めるエンジニアのペルソナを設計してください。

以下のポイントを考慮した上で、ターゲット像を決めましょう。

- ・即戦力か育成枠か

・過去に経験した開発環境

・コミュニケーションスキル

・人柄や仕事についての価値観

・使用経験のあるソフトウェアやプログラミング言語

以上のように、技術や経験だけでなく、志向性や価値観についても明確にすることで、必要な人物が見極めやすくなるため、入社後のミスマッチ防止にもなります。また、組織力を高めていくためにも、どのようなタイプの学習やキャリアを望んでいる人材が自社にふさわしいのかも明確にしておくことが大切です。

エンジニアに選ばれる求人票を作成する

候補者が求人票を読んだときに「自分に当てはまる」と思ってもらえるように、職種の業務範囲や報酬、責任の程度や条件などをわかりやすくまとめる必要があります。求人内容に業務難易度や必要なスキルを盛り込むことで、ミスマッチが起きないようにしましょう。

以下のように、求める経験や使用言語、待遇を記載する場合は以下のように記載するとよいです。

・◯◯業界のシステム開発経験◯年以上

・◯◯を使った開発経験

・平均残業時間 ◯時間/月

・リモートワーク可

・年収◯◯◯万円〜

できる限り具体的に求人内容を記載することで、求人票の内容にふさわしい候補者から応募を募りやすくなります。求人内容を充実させることに加えて、自社が求めるターゲットに刺さる内容になっているのか確認し、自社の強みをしっかりと訴求するようにしましょう。

エンジニアの効果的な採用方法やチャネルを選ぶ

今現在転職を希望している方だけでなく、将来的に転職を考えている方にも情報が届くように、複数のチャネルを用いて効果的にアプローチすることが大切です。採用チャネルにはどのようなものがあるのかを事前に把握した上で、適切なチャネルで採用広報をおこなうようにしましょう。

採用活動を成功させるためには、複数のチャネルを設けて候補者と接点を持つことが大切です。採用広報記事をSNSで配信するといったように、タッチポイントを増やして候補者との接点を増やすのもおすすめです。

求人広告への掲載や集客イベントの参加、SNSの活用などオンラインとオフラインを組み合わせて、候補者に効果的に情報を届けられるよう工夫してみてください。

以下の記事では、エンジニア採用活動におけるコスト削減のコツやコストパフォーマンスの高い採用手法の選び方も解説しています。あわせて参考にしてください。

- 合わせて読みたい記事はこちら

SNSや採用広報記事などで自社について発信する

より多くの候補者に自社のことを知ってもらうために、SNSや採用広報記事を通じて発信することが大切です。直近の採用ニーズだけではなく、将来的に転職を考えている転職潜在層にも自社を最初に思い出してもらえるように、複数のタッチポイントで継続的に情報発信をおこなってください。

自社のエンジニアの働く環境や魅力をありのままに伝えることで、地道に自社の認知度アップに取り組みましょう。なお、以下の点を盛り込みながら発信することで、より自社の情報が候補者に届きやすくなります。

- ・どのようなエンジニアが働いているのか

・エンジニアがどのような環境で働いているのか

エンジニアの開発現場の魅力を伝えるには、現場のエンジニアとの協力体制が欠かせません。職場環境や、一緒に働くことになる仲間のイメージがつくコンテンツを発信するようにしましょう。

候補者を応募書類だけではなく、面接で会ってから判断する

エンジニア採用に苦労している企業は、履歴や職務経歴書などの書類の記載内容だけで自社に合わないと判断してしまっているケースが多いです。

エンジニアが求人サイト経由で応募してきた場合、転職エージェントのようなキャリアアドバイスがないがゆえに、書類の内容が薄くなりがちです。応募書類の情報が不足していても、なかには優秀な人材がいる可能性もあるので、候補者と会った上で判断するようにしましょう。

「まずは会ってみてから判断をする」というスタンスで書類選考をすると、採用成功につながりやすくなります。

面接では以下のポイントも質問して、候補者の受け答えを確認することがおすすめです。

- ・これまでのスキルや実績

・チームワークでの得意・不得意

・スキルアップに関する価値観

・将来的なキャリアプラン

以下の記事では、エンジニア面接のポイントを紹介しています。あわせて参考にしてください。

- 合わせて読みたい記事はこちら

選考にかける時間をできるだけ短くする

採用スピードを上げることは、優秀なエンジニアをいち早く採用するために必要なことです。なぜならば、選考に時間がかかってしまうと候補者がほかの企業に応募してしまい、辞退に繋がる可能性もあるからです。一般的には選考は約1ヶ月ほどかかりますが、速い場合は約1週間で完結することもあります。

迅速に面接日程を調整することやレスポンスを早めることは応募者の志望意欲を維持し、選考途中の辞退を防ぐことにつながります。選考途中や内定後にエンジニアが辞退するのを防ぐためには、迅速かつ丁寧なコミュニケーションが不可欠です。電話やメールなどの連絡スピードを高めながら、丁寧に対応してください。

内定後もエンジニアを丁寧にフォローする

内定後の「内定者フォロー」も忘れてはいけません。候補者は内定後もほかの企業の選考を受けている場合が多く、他社から内定をもらった場合、辞退されるリスクがあるからです。内定辞退を防ぐために、定期的に連絡することはもちろん、継続的に接点を持ち続けてフォローするようにしてください。

フォローの方法としては、内定後の面談や、社員とのミートアップなどが効果的です。フォローをする際には、入社にあたっての疑問や不安にしっかりと答えるのはもちろん、入社前に業務体験をしてもらうのもおすすめです。

以下、新卒採用・中途採用それぞれの入社前の業務体験の一例を紹介します。

- ・新卒採用:長期インターンとして本採用まで業務を体験する

・中途採用:業務委託契約の活用して入社前から業務を体験する

継続的な環境整備をおこなう

入社後にエンジニアが仕事に集中できるように仕事環境や組織文化を整えることは、エンジニアの長期就業だけでなく、自社の認知度や応募率アップにも繋がります。自社エンジニアに聞き取りをしながら、絶え間なく就業環境の整備をおこなうようにしましょう。

以下のような観点で、継続的にエンジニアの開発環境を整備するとよいです。

- ・リモートやフレックス制などの柔軟なワークスタイル

・社内勉強会や研修などを通じてスキルアップに励める環境

・社内の優秀なエンジニアが在籍しており、学びやすい環境

・整った評価制度で、エンジニアとしてキャリアアップを望みやすい環境

以上のように、エンジニアにとってスキルアップにつながる環境を整備することで、候補者に興味を持ってもらえるようにすることが大切です。

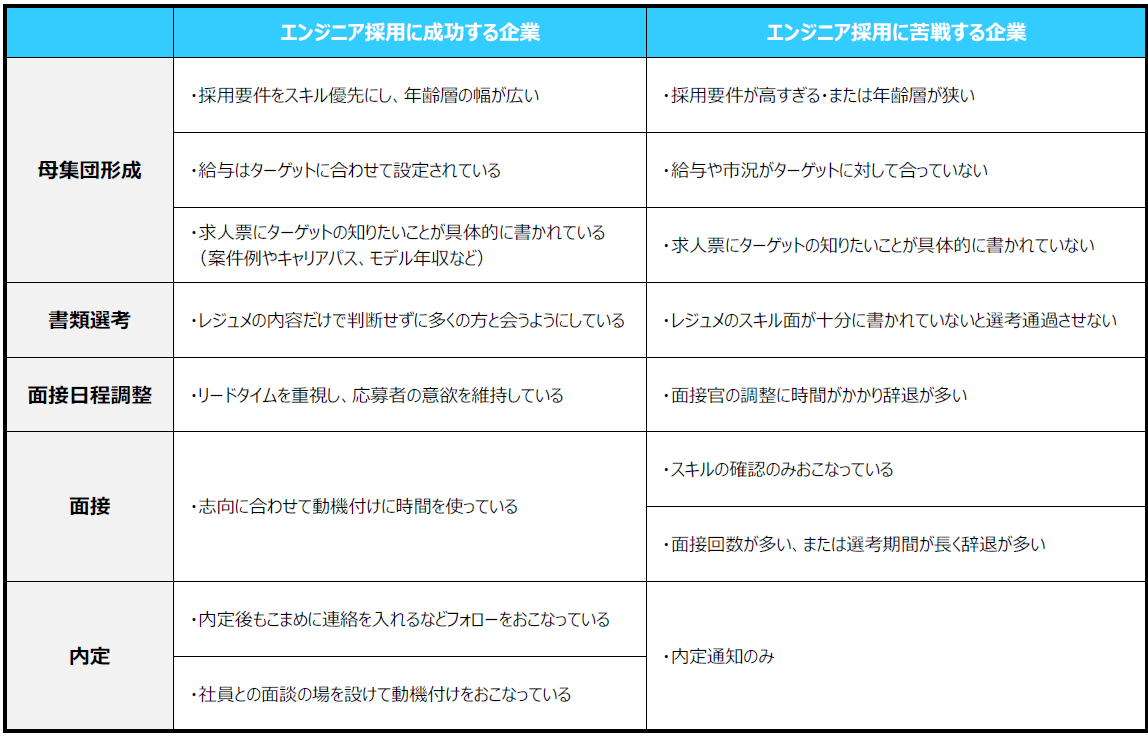

5.エンジニア採用に成功している企業と苦戦している企業の違い

エンジニア採用に成功する企業と苦戦する企業ではどのような違いがあるのか、採用の段階ごとにポイントをまとめました。

採用に成功している企業は、面接に進む候補者をできるだけ多く確保することや、選考のスピードの短縮、内定後もこまめに求職者と連絡を取るなど細やかな工夫をしています。採用に成功している企業の特徴を参考に、自社の採用状況と比較してみてください。

【画像をクリックで拡大が可能です(別タブで開きます)】

6.エンジニア採用の成功事例

エンジニア採用を成功させるためには、採用に成功している企業の具体的な取り組みを確認することも不可欠です。以下3つの成功事例を参考にした上で、エンジニア採用を実施してみてください。

候補者と面接することにこだわり、選考にかかる時間を短縮

エンジニアに直接会った上で合否を判断するスタンスに変更したことで、選考時間の短縮や、母集団・採用人数増加に成功しています。以前は、書類選考の合格基準を高く設定しており、内定に繋がっても辞退者が多い状況でした。

状況を打開するために実施したのは、以下の施策です。

- ・就業環境など魅力を整理して採用広告を打ち出し

・ダイレクトリクルーティングを取り入れて候補者にアプローチ

・面接で候補者を判断する姿勢に変更

結果、100名以上の応募を獲得し、書類通過した66名のうち40名と面接、9名に内定を出し、4名採用に繋がりました。各選考ステップにかかる時間を短縮し、内定後も丁寧に情報提供をおこなったことで内定辞退を防ぐことができました。

イベント登壇をはじめとした地道な情報発信で母集団を形成

イベントへの登壇やTechブログを通じて地道に情報発信をおこなったことで、自社の知名度を高めており、ハイクラス層のエンジニアを獲得することができました。自社のミッションやビジョンを発信する際には、就業環境やキャリア形成にも触れるなど、定期的にエンジニアに働きかけをおこなっています。

母集団を形成する際には、外部の人材サービスの活用だけではなく、現場のエンジニアも積極的に巻き込み、エンジニアにとって魅力的な情報を発信できるよう努めています。

また、ハイクラス人材の転職を動機付けるために、正式な面接の前に詳しい情報を直接伝える機会を設けるなど、工夫を凝らしながら採用活動をおこなっています。

ダイレクトリクルーティングを活用することで効率的に採用

ダイレクトリクルーティングを導入したことで、採用目標人数の達成と採用コストの大幅ダウンを実現するなど、効率的なエンジニア採用に繋がっています。当初はエージェント経由で採用活動をしていましたが、紹介数が伸び悩んでいたため、ダイレクトリクルーティングを導入しました。

ダイレクトリクルーティングを開始した初月は、毎日の個別配信に1日5〜8時間かかっている状態が続いていたため、スカウトメールの送信代行を取り入れました。結果として、採用担当者がコア業務に集中できるようになっただけでなく、2倍近いエンジニアを採用できるようになり、1人当たりの採用単価も90万円近く削減することに繋がっています。

スカウトを代行するサービスについても以下で紹介していますので、合わせて参考にしてください。

7.エンジニアを採用するおすすめの方法

エンジニア採用を成功させるためには、自社にあった方法を選択することが重要です。以下にエンジニアを採用する際のおすすめ方法を6つ紹介するので、採用活動の参考にしてください。

人材紹介の活用

人材紹介とは人材紹介会社から求職者を紹介してもらうシステムです。

希望の条件を伝えると、条件に合った候補者を紹介してもらうことができます。特に、即戦力のエンジニア、CTO(最高技術責任者)など、ハイクラスのエンジニアなどの採用におすすめです。成果報酬型でサービスを提供している場合が多いため、採用するまで費用がかからず、自社に合う人材をピンポイントで集めることができます。

一方で、1人当たりの採用コストがほかの方法よりも高額になりがちで、かつ、自社内でノウハウを蓄積するのが難しいのが課題です。自社内に採用ノウハウを蓄積したい場合は、ほかの採用手法と組み合わせて採用活動をおこないましょう。

求人媒体や広告の活用

求人媒体や広告の活用とは、求人サイトへ募集情報を掲載することで求職者から応募を待つシステムで、未経験など幅広い層を大量採用したい場合におすすめです。掲載プランによって料金が決まっているため予算が立てやすく、媒体の方で広告を作成してもらえるため、広告作成の工数を省くことができます。

一方で、採用人数が結果的に0人であっても掲載料の支払いが必要になることを念頭に入れておく必要があります。知名度や条件が競合他社に劣っていると応募が集まりにくいので、応募状況に応じて適宜広告料や広告内容の見直しをおこなうようにしてください。

媒体ごとに利用者の層が異なるため、エンジニア採用に特化した媒体や利用者数が多い媒体に掲載することで、より多くの求職者に見てもらえる可能性が高まります。エンジニア採用に適切な媒体を選択して、効果的に宣伝するようにしましょう。

リファラル採用の活用

リファラル採用とは、自社の社員に候補者を紹介してもらうシステムで、候補者を紹介してもらう代わりに紹介者である社員にインセンティブを提供する仕組みになっています。

社員の前職の同僚や、学生時代の友人や知人など、直接関わりのある人物を紹介してもらうことで、企業文化に合ったエンジニアと出会える可能性があります。紹介された人材が採用に至った場合は、紹介した社員にインセンティブを支払うなど、ほかの採用手法と比較すると採用にかかるコストを抑えることができます。

しかし、採用に至らなかった場合は紹介した社員へフォローすることが必要となることや、採用に至っても同じようなタイプに偏りやすいことは念頭に入れておきましょう。

ダイレクトリクルーティングの活用

ダイレクトリクルーティングとは、専用サイトやSNSからエンジニアに直接スカウトメールを送ってアプローチする攻めの採用手法です。

転職潜在層にもアプローチすることができるため、企業の知名度が低い場合であっても、スカウトメールの内容次第では候補者に興味を持ってもらえる可能性があります。ダイレクトリクルーティングは、エンジニアに対して積極的にアプローチできるため求める人材に近づきやすい一方で、転職潜在層へのアプローチとなるため、長期的な視野で採用活動をおこなうことが大切です。

また、募集要件を理解した上でスカウトメールを送る必要があるため、人事担当者の負担が大きくなりがちです。ダイレクトリクルーティングを活用する際は、ダイレクトリクルーティングの業務代行を検討したり、別の採用方法と組み合わせるなど、効果的に採用活動をおこなうようにしてください。

以下の記事ではエンジニア採用代行について、詳しく解説していますので合わせて参考にしてください。

フリーランスエンジニアの活用

エンジニアを企業に正規雇用するのではなく、フリーランスのエンジニアと業務委託契約を結ぶのもエンジニア獲得の1つの方法です。

フリーランスのエンジニアと契約する際には、働き方や業務内容、対価について交渉の上契約を締結します。フリーランスのエンジニアはすでに個人として仕事を請け負う力が身についているため、社内で一から教育することが必要ありません。ハイレベルなエンジニアにコンサルトとして業務に加わってもらったり、ピンポイントでの業務委託など融通が利きやすいのが特徴です。

また、正規雇用の従業員ではないため、福利厚生費や法定福利費がかからないため、人件費を抑えられる可能性もあります。しかしながら、継続的に対応してもらえるとは限らないため、注意が必要です。

以下の記事では、フリーランスエンジニア採用のコツも紹介しているので、合わせて参考にしてください。

- あわせて読みたい記事はこちら

採用アウトソーシングサービスの活用

採用アウトソーシングとは、採用活動の一部や全てを外部の企業に委託することです。

採用戦略の立案はもちろんのこと、媒体への掲載や、運用、応募者との連絡や書類送付などの実務まで幅広く、自社のニーズに応じてサポートしてくれます。採用アウトソーシングを利用することで、採用担当者がコア業務に専念でき、自社の採用力強化にも繋がります。

一方で、委託先の企業に情報共有が浅いとミスマッチを引き起こす可能性もあるため、詳しく情報共有をすることが必要です。また、外部に採用活動を任せることになるため、自社に採用ノウハウを蓄積しにくいことも念頭に入れておきましょう。

エンジニアの採用代行に関する資料は以下にて申し込みが可能ですので、合わせて活用してください。

8.まとめ

以上、エンジニア採用が難しい社内外の理由や採用を成功させる秘訣、エンジニア採用の具体的な成功事例について紹介しました。

更なるITニーズの高まりや、企業のエンジニア離職防止策などもあり、優秀なエンジニアの獲得競争は激化しているなか、必要なポイントを抑えた上で採用活動をおこなうことが、エンジニア採用活動の成功に繋がります

。

今後の事業を支えていくために必要なエンジニアを獲得できるように、エンジニア採用を取り巻く状況を把握した上で、柔軟に採用活動をおこなうようにしましょう。

エンジニア採用を効率的に実施するためには、エンジニア採用のプロに採用活動を依頼することもおすすめです。みんなの採用部では、エンジニア採用に関する幅広いニーズに応えておりますので、お気軽にご相談ください。

- エンジニア採用に関するご相談はこちら

エンジニアの採用に苦戦している、新しい採用手法を取り入れたいなどのお悩みを、プロのコンサルタントに無料で相談することができます。

企業の課題にあったサービスのご提案ができますので、ぜひお問い合わせください。

アウトソーシングを通して本質的課題の解決を

新卒・中途・アルバイト領域の採用コンサルティングおよびアウトソーシングのご支援をしております。エンジニア採用支援の実績も多数あります。培った採用ノウハウをもとに、企業様の課題に合わせたプランニングが得意です。コスト削減や母集団形成などでお困りの際はご相談ください。

- 名前

小泉/アウトソーシング関連

この営業が携わった他の事例・記事を見る