インターンシップの内容はどのように決める?│コンテンツ企画・設計のフレームワークと他社事例を徹底解説

インターンシップ

就職活動の早期化に伴い、学生はインターンシップ時期から積極的に企業と接点を持つようになってきています。

実際に、26年卒8月時点のインターンシップ・仕事体験への参加率は71.1%*と、多くの学生が活動をおこなっていることがわかります。

*出典:株式会社マイナビ「2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(8月)」

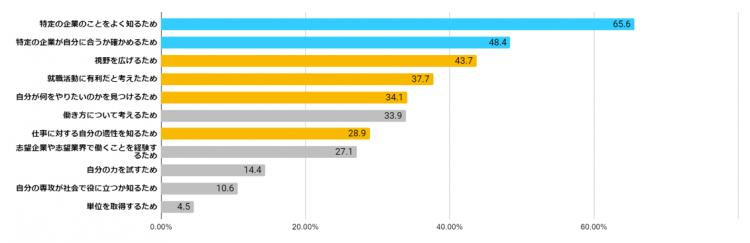

実際に、学生がインターンシップに参加する目的として「特定の企業をよく知るため」「特定の企業が自分に合うか確かめるため」との回答が多いことからも、企業は自社の魅力を最大限に伝えるインターンシップ内容を考えることが重要です。

しかし「どのようなインターンシップ内容にすべきかわからない」「インターンシップ内容の企画や設計に不安がある」という方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、

・最新のインターンシップトレンド

・インターンシップ内容を決める際のポイント

・インターンシップ内容の企画・設計フレームワーク

など、インターンシップ内容のつくりかたを徹底解説します。

直近のインターンシップルールの改正に伴い、インターンシップ内容の見直しを図る必要がある企業も多いかと思いますので、ぜひ今後の活動にお役立てください。

目次

1.インターンシップの最新トレンド

本章では、インターンシップを取り巻く最新動向やトレンドについてご紹介します。

インターンシップルールの改正

25年卒より産学協議会にて合意されたインターンシップの定義は以下の通りです。

学生が、その仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか(自らがその仕事で通用するかどうか)を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や将来のキャリアに関連した就業体験(企業の実務を体験すること)を行う活動(但し、学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる)*

*出典:産学協議会『インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方』

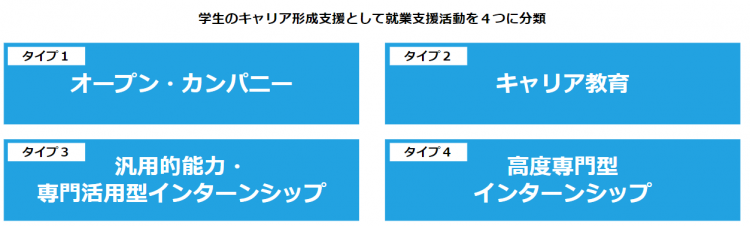

これに伴い、インターンシップ期間におこなう学生のキャリア形成支援として就業支援活動が以下の4つのタイプに分類されました。

タイプ1:オープン・カンパニー

オープン・カンパニーはわかりやすくいえば、オープン・キャンパスの企業・業界・仕事版と考えると良いでしょう。内容としては個社・業界の情報提供やPRなどの取り組みが当てはまります。参加へのハードルは比較的低いため、学生は興味がある企業の情報収集のために参加します。

タイプ2:キャリア教育

キャリア教育とは、企業がCSRとして実施するプログラムや、大学が主導する授業・産学協働プログラム(正課・正課外を問わない)のインターンシップのことを指します。

タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ

汎用的能力・専門活用型インターンシップとは、企業単独、大学が企業あるいは地域コンソーシアムと連携して実施し、適性・汎用的能力ないしは専門性を重視したプログラムのことを指します。また、実施場所はオンラインを含めた職場とされています。無給が基本ですが、実態として社員と同じ業務・働き方となる場合は、労働関係法令の適用を受け、有給でおこなう必要があります。

タイプ4:高度専門型インターンシップ

高度専門型インターンシップとは自然科学分野の博士課程学生を対象に文科省・経団連が共同で試行中のプロジェクト形式のインターンシップのことを指します。まだ民間の企業がおこなっておらず、政府が試行結果を踏まえて今後どのように実施していくか判断していくようです。

上記の4つのタイプの内、タイプ3とタイプ4の活動で条件を満たした場合に限り、個人情報を採用活動への利用が解禁されました。

つまり、汎用型能力・専門活用型インターンシップと高度専門型インターンシップが採用直結型インターンシップと定義されています。

また、これらのインターンシップルールの見直しから「1dayインターンシップ」の呼称は廃止され、オープン・カンパニーまたは1day仕事体験と呼ばれるようになりました。

そのほか、インターンシップのルールや実施条件についてさらに詳しくまとめた資料もございますので、合わせてご活用ください。

学生のインターンシップへの参加目的

*出典:株式会社マイナビ「マイナビ2025年卒大学生広報活動開始前の活動調査」を参考にネオキャリア作成

マイナビの調査によると、学生がインターンシップへ参加目的する目的として「特定の企業のことをよく知るため(65.6%)」「特定の企業が自分に合うか確かめるため(48.4%)」と回答した割合が高いことがわかりました。

このことから、学生はインターンシップを通して企業理解や企業選定をおこなっていると言えるでしょう。

さらに「就職活動に有利だと考えたため(37.7%)」との回答からも、採用直結型インターンシップが解禁になったことで、今まで以上に就職活動に向けた動きが早期化していることがわかります。

このように、インターンシップルールの改定に伴い学生の意識も変化してきているため、採用成功に向けて最新のトレンドや動向は必ずチェックするようにしましょう。

2.インターンシップの種類と特徴

インターンシップは、開催形式や実施期間、実施方法に応じてさまざまな種類に分けられます。

そこで本章では、インターンシップを大きく4つに分類し、それぞれの特徴について細かく解説していきます。

講義・グループワーク型(短期)

講義・グループワーク型のインターンシップは、比較的短期間で実施されることが多い形式です。

学生が体験する内容もグループワークを通した疑似体験がメインのため、多くの学生を一堂に集め、座学で実施されるケースがほとんどです。

企業主体での講義がメインとなるため、業界理解や会社理解を促進したい場合にマッチする実施方法と言えるでしょう。

ただし、インターンシップルールの改正により就業体験を伴わないプログラムは「1dayインターンシップ」としての実施はできないため、オープン・カンパニー、または1day仕事体験に分類されます。

見学型(短期)

見学型のインターンシップは、基本的に職場見学や会社見学として短期間で実施されます。

学生への働くイメージの醸成に活用できる内容のため、会社理解を促進したい場合にマッチする実施方法と言えるでしょう。

仕事のイメージがしづらい技術職や、会社の風土や文化を伝えたい企業におすすめの実施方法です。

見学型のプログラムも、講義・グループワーク型と同様に「1dayインターンシップ」としての実施はできないため、オープン・カンパニー、または1day仕事体験に分類されます。

プロジェクト型(短期~長期)

プロジェクト型のインターンシップは、中長期で実施されることが多い形式です。

企業の課題解決や新規事業立案に向けて、グループワークを伴いながら疑似的に仕事を体験させるケースが多いです。

学生の会社理解につながることはもちろん、疑似的に業務の体験ができるため、仕事理解の促進に活用ができます。

さらに、学生がプロジェクトに取り組む姿を通して、今後の選考への評価や学生の能力・素質のチェックができるため、採用を見据えてインターンシップを実施したいという企業におすすめの実施方法です。

実践型(長期)

実践型のインターンシップは、比較的長期で実施されることが多い形式です。

体験内容も実務中心のため、時間をかけて会社理解や仕事理解を促進させることができます。

さらに、企業によっては有償で実施するケースもあります。

実務を通して学生とコミュニケーションが取れるため、採用ミスマッチの防止や、学生の見極めをおこないたい企業におすすめの実施方法です。

3.インターンシップ内容の企画・設計フレームワーク

では、実際にインターンシップの内容はどのような手順で決めていけばよいのでしょうか。

ここでは、インターンシップ内容の企画・設計方法について、5W1Hのフレームワークに沿って解説していきます。

Why(なぜ)│実施目的を整理する

まずはインターンシップを実施する目的について整理しましょう。

企業のインターンシップ実施目的はさまざまですが、大きく以下の3つに分類されます。

<インターンシップの実施目的>

1.業界理解促進

2.会社理解促進

3.仕事理解促進

自社でインターンシップを実施する際、何を重視しているかを事前に明確にし、目的に合わせたコンテンツ内容が設計できるよう心がけましょう。

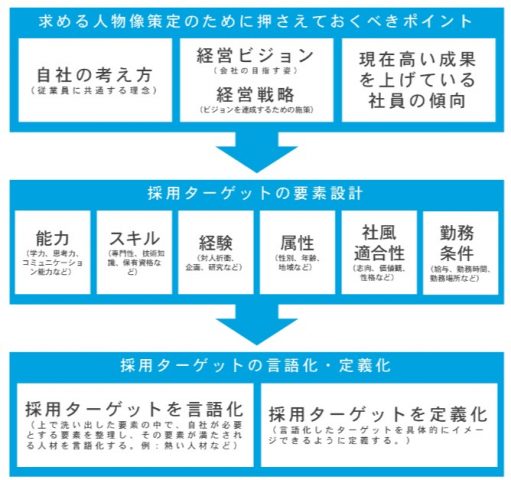

Who(だれに)│ターゲットを明確にする

次に、自社の求める人物像の言語化をおこないましょう。

インターンシップでどんな学生と接点を持ちたいかターゲットを明確にすることで、どのような内容を訴求すべきか明確になります。

ターゲットの言語化には、自社の理念や経営ビジョン、ハイプレイヤーの要件定義などをおこなうことから始めましょう。

「自社で活躍する人材はどのような要素を持っているか」が明確になると、高い解像度でターゲットを定義・言語化することが可能です。

When(いつ)│開催時期を決める

自社のターゲットが明確になった上で、そのターゲットがいつ活動しているのかに沿って開催時期を決定しましょう。

成長意欲が高く、積極性のある学生は比較的早期から動き出す傾向があるため、夏時期のインターンシップから開催するとよいでしょう。

また、学生の属性ごとでも活動時期は変化し、理系学生は文系学生に比べてやや早期に活動を開始、終了する傾向があります。

このように、自社の採用ターゲットがどの時期に動いているのかを明確にすることで、効率的な母集団形成を実現することが可能です。

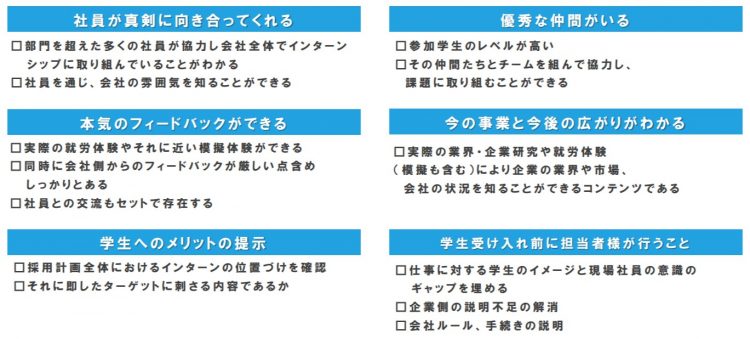

What(何を)│伝えたい内容を整理する

ターゲットと実施時期が決定したら、次にインターンシップで伝いたい内容について整理しましょう。

その際、「学生目線」で見た場合に自社はどの点が魅力的なのかを考えることが大切です。

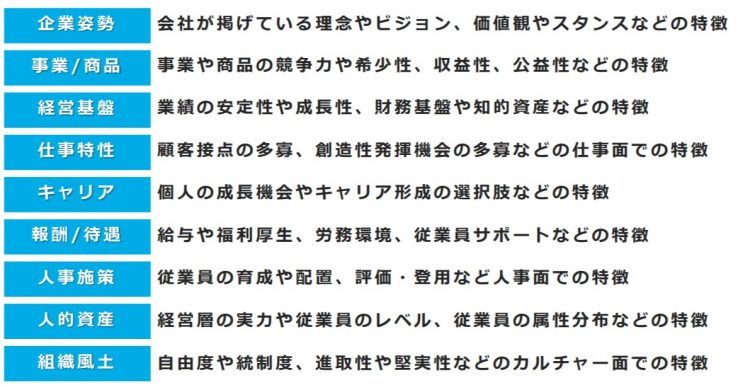

自社の魅力や強み、他社との差別化については以下の9つの視点から分析をおこなうとより整理しやすくなります。

9つの魅力要因

ターゲット学生が自社のどのような点を魅力と感じてくれるのか、しっかり整理をしておきましょう。

魅力を洗い出す際は、採用担当者だけではなく現場社員を巻き込んで議論することで、自社の魅力を多面的にとらえることができます。

Where(どこで)│開催形式を決める

学生に伝えたい内容が決まったら、開催形式の決定に移りましょう。

基本的にはオンライン、オフラインのどちらで実施するかを決めていきます。

近年では、学生の母集団形成の幅を広げるため、全国の学生が参加しやすいようにフルオンライン型でインターンシップを実施する企業も増えてきています。

一方で、企業のリアルを見たいという視点でオフライン形式での開催を望む学生もいるため、伝えたい内容が最大限伝わるためにどのような形式で開催すべきかをしっかり見極めましょう。

How(どのように)│実施方法・実施期間を決める

最後に、前章で紹介した4つの実施方法から、伝えたい内容に沿った実施方法を決定しましょう。

・講義・グループワーク型(短期):業界理解、会社理解の促進に有効

・見学型(短期):会社理解の促進に有効

・プロジェクト型(短期~長期):会社理解、仕事理解の促進に有効

・実践型(長期):会社理解、仕事理解の促進に有効

本章でご紹介したフレームワークについては、以下の資料でも解説をおこなっておりますので、ぜひご活用ください。

4.インターンシップ内容の他社事例

本章では、2章で解説した4つの実施方法ごとに、インターンシップ内容の他社事例をご紹介します。

A社│講義・グループワーク型

■実施期間:1日

■業種:IT(情報・通信)

■タイトル:情報システムを支える仕事体感型インターンシップ

■実施目的:「働くテーマ」を見出す、わかりにくいシステムエンジニアやプログラマの仕事の理解

■概要:これまで自社で起きたケース事例をもとにグループワークを実施、さらに活躍する社員との座談会から働くイメージをもたせる

■プログラム詳細:

・社会の中のIT業界:社会インフラとしての立ち位置や役割、及び業務内容の説明

・業界/キャリアワークショップ

・先輩社員との座談会・プロジェクト対談

・具体的なケース事例の紹介と体験ワーク

・IoT等による社会課題解決型のグループ提案

・AI/ロボット等による疑似体験

・未来サービス創出提案グループワーク

B社│講義・グループワーク型/見学型

■実施期間:1日

■業種:専門商社(建材・エクステリア)

■タイトル:営業No.1を目指せ!プレゼン体験インターンシップ

■実施目的:営業職の業務の1つを経験することで、仕事理解・事業理解を深める

■概要:営業体験を、メーカーショールーム貸切でおこなうプログラム

■プログラム詳細:

・会社説明/業界についての解説

・自社製品販売のプレゼンテーション

・営業ロープレ体験

・職場見学

・先輩社員との座談会/質疑応答

C社│プロジェクト型

■実施期間:2週間

■業種:IT(情報・通信)

■タイトル:通信システム開発から納品を体験 実務型インターンシップ

■実施目的:実務に近い経験をすることで、理系学生を効率的に惹き付けし、採用につなげる

■概要:通信システムの設計から、製品が納品させるまでのプロセスを実際に体験

■プログラム詳細:

・通信システムの設計をおこなう

・行先表示案内のプログラム書き換えを実務レベルで実施

・書き換え後、複数人、多段階のチェックをおこない、納品

D社│実践型

■実施期間:3週間

■業種:メーカー(輸送機器)

■タイトル:技術職向け実務体験インターンシップ

■実施目的:技術職採用が苦戦傾向であることから、実務体験をすることで仕事のやりがいなどを伝え、採用につなげる

■概要:技術職志望の理系学生を対象としたインターンシップ

■内容詳細:

14コース(事前に希望コース選択制)

初日:全コース一緒に集合型の研修を実施。基本的な会社や作業での考え方や注意事項などを学習。

2日目:工場見学をメインに実施、コース毎に分かれて自分が参加予定の現場を見学

3日目~最終日前日:現場実習を各コース毎に実施、実務体験のため現場社員が面倒を見ながらさまざまな業務を体験

例)車両騒音低減への構造提案をテーマに実務を体験

最終日:現場で体験したことを元に成果物をチーム毎に発表。現場社員、インターンシップ担当者よりフィードバックを実施

そのほかのインターンシップ事例について知りたい方は、以下の資料も合わせてご活用ください。

5.インターンシップ内容の企画・設計に活用できるサービス

以下では、インターンシップ内容の企画設計に役立つ、2つのサービスをご紹介します。

1.インターンシップ企画サービス

インターンシップ企画サービスでは、企業のインターンシップ実施目的や状況に合わせたコンテンツの立案・設計・実施フォローまで一気通貫でサポートが可能です。

「どのようなインターンシップ内容にすべきかわからない」「他社と差別化したいものの、自社の強みがわからない」という企業におすすめのサービスです。

インターンシップコンテンツの設計だけでなく、その後の集客や効果測定など、採用戦略策定のトータルサポートが可能なため「コンテンツを作ったものの、思うように集客ができなかった」というお悩みも解決できます。

2.インターンシップパッケージサービス

インターンシップパッケージサービスは、7つの仕事体験ワークと2つのビジネスワークをカスタマイズして企業ごとにプランニングできるサービスです。

仕事体験ワークでは、企画提案営業、採用企画、エンジニア、製品開発、販売職、介護職、施工管理職の7つから選択が可能なため、企業の募集職種に合わせてカスタマイズが可能です。

さらに、パッケージとして当日の運営スライド、運営マニュアル、配布用資料データ、学生への案内文面例などがまとまって納品されるため、コンテンツの設計や運営にかかる時間を最小限に抑えることができます。

インターンシップをはじめて実施する企業や、コンテンツを考えたいものの時間が取れないとお悩みの企業におすすめのサービスです。

6.まとめ

インターンシップの内容を決める際は5W1Hのフレームワークに沿って、実施目的、ターゲット、開催時期、伝えたい内容、開催形式、実施方法・期間を明確にすることが重要です。

学生の参加目的やインターンシップルールの改正を踏まえ、企業の魅力を最大限に伝えられる内容を企画・設計しましょう。

<記事の3つのポイント>

1. 明確な目的設定

インターンシップの目的(業界理解、会社理解、仕事理解の促進など)を明確にすることで、効果的なコンテンツ設計が可能になる

2. ターゲットの明確化

求める人物像を言語化し、ターゲット学生の活動時期やニーズに合わせた内容にすることで、質の高い母集団形成に繋がる

3. 5W1Hフレームワークの活用

5W1Hフレームワークを活用し、インターンシップの内容を体系的に整理することで、学生にとって魅力的な体験を提供できる

インターンシップを取り巻く環境は日々変化していますので、最新動向を定期的に確認し、自社に合ったインターンシップを設計していきましょう。

合わせて、インターンシップのコンテンツ設計から母集団形成まで網羅的に情報をまとめた資料もございますので、ぜひご活用ください。

中小・ベンチャー企業を採用成功に導く戦略を

入社してから一貫して新卒採用のコンサルティングをおこなう部署に携わる。大手上場企業~ベンチャー企業まで計1,000社近くの支援を経験し、現在は新規営業部門の責任者として従事。

- 名前

斎藤/新卒採用領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る