インターンシップ動向を解説!最新版|学生に響くコンテンツ設計とは

更新日:

インターンシップ

年々インターンシップが活発化し、企業・学生の活動は早期化しています。

学生の自己分析・業界研究・企業研究において、インターンシップの占める割合は非常に高く、また学生が内定先を発見する手段としても大きな役割を担っています。

そのため、企業にとってインターンシップの満足度が採用成功のカギと言っても過言ではありません。

そこで本記事では、

・新卒採用の最新スケジュール

・新卒学生の活動状況

・インターンシップコンテンツ事例

など、学生の心を掴むコンテンツ設計のポイントを、市況の動向と事例を交えながら紹介いたします。

ぜひ、今後の新卒採用活動にお役立てください。

目次

1.新卒採用の市況

コロナウイルスによるオンライン化の浸透や新卒採用スケジュールの見直しなど、ここ数年で新卒採用を取り巻く環境は大きく変わってきています。

中でも学生の活動早期化にともないインターンシップの重要性が大きく変化し、より一層時代の流れや学生の動きに合わせた対応が求められるようになりました。

そこで24年卒採用に向けて、インターンシップを中心に新卒採用市場全体の動向について解説していきます。

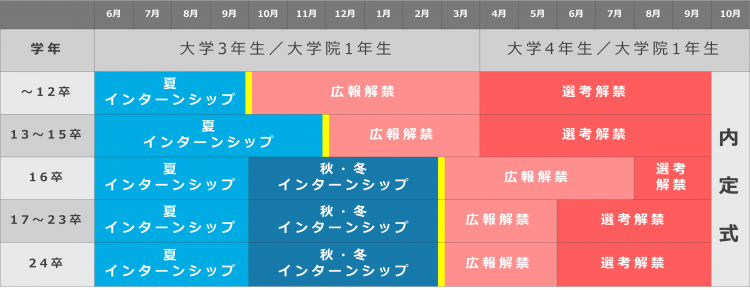

1-1.現在の新卒採用スケジュール

※参照:株式会社ネオキャリア

採用スケジュールはこの数年で大きく変化しており、16年卒採用から広報解禁日が3月に後ろ倒しになったことによりインターンシップ期間が長期化しました。

それにともなって、学生はインターンシップへの応募・参加が活発化し、現在ではインターンシップから就職活動をおこなうことが主流となっています。

※参考:株式会社マイナビ「2023年卒 マイナビ大学生 広報活動開始前の活動調査」を参考にネオキャリア作成

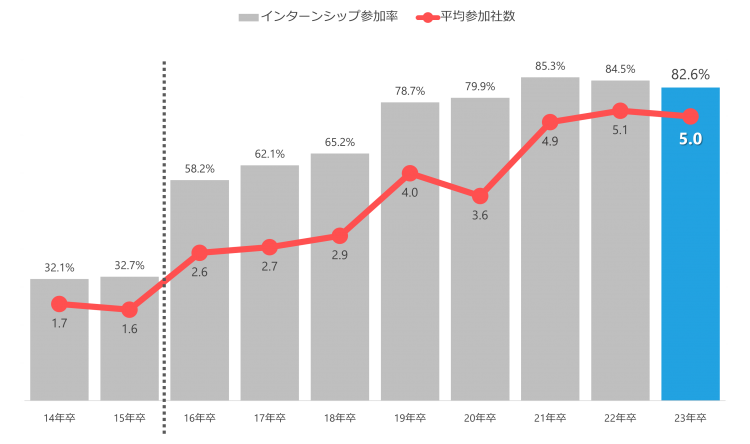

株式会社マイナビ「マイナビ 2023年卒大学生 広報活動開始前の活動調査」によると、広報解禁が3月に後ろ倒しになった16年卒を境にインターンシップの参加率は右肩上がりとなり、23年卒の学生では約83%近くの学生がインターンシップに参加をしています。

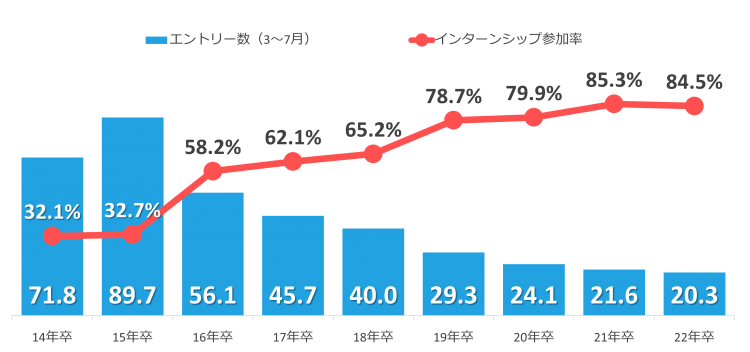

※参考:株式会社マイナビ学生就職モニター調査を参考にネオキャリア作成

学生のインターンシップの参加率と3月以降本サイトのエントリー数を比較したグラフでは、学生のインターンシップ参加率が上昇するにつれて、3月以降のエントリー数は右肩下がりで減り続けていることがわかります。

つまり、学生の活動の中心が3月以降から、インターンシップ期間中心に変化していると言えます。

3月以降に企業を探すのではなく、インターンシップ期間に企業を探すという動き方に変わりました。

また、株式会社マイナビ「2023年卒 マイナビ企業新卒採用予定調査」※で各選考フローのピークを見てみると、6月にインターンシップ応募受付を開始し、3月には採用に直結する説明会や面接を実施、そして4月までに内々定出しを開始している企業が多いことが分かります。

24年卒でも同様の動きが予測されるため、上記のスケジュールを参考に自社のインターンシップ計画を立てていきましょう。

※参考:株式会社マイナビ「2023年卒 マイナビ企業新卒採用予定調査」.pdf

1-2.インターンシップの動向

インターンシップ期間に企業を探すという考え方に変化をしてきた学生側の具体的な活動スケジュールと、そのような学生と接触するための企業側のスケジュール、それぞれの動向をみていきます。

学生側のスケジュール

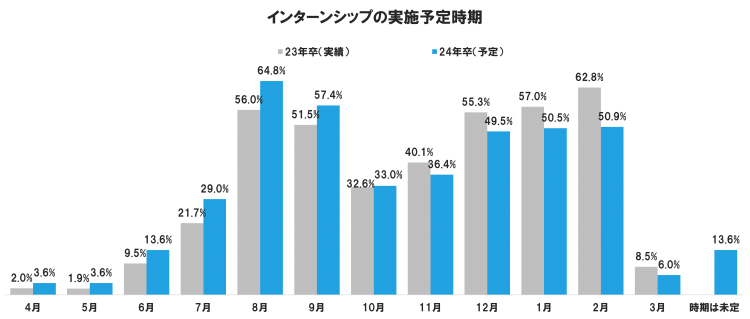

株式会社ディスコの調査※では、サマーインターンシップ解禁となる6月~7月にインターンシップに関する情報収集を開始し、夏休み期間の8月~9月、次いで12月~2月にかけたグランドオープン直前の期間に参加する流れになっていることがわかります。

※参考:株式会社ディスコ キャリタスリサーチ「2023年卒特別調査 インターンシップ特別調査」pdf

企業側のスケジュール

※参考:株式会社ディスコ キャリタスリサーチ「2023年卒特別調査インターンシップ特別調査」pdfを参考にネオキャリア作成

株式会社ディスコの調査※で24年卒のインターンシップ開始予定時期を調査した結果によると、23年卒実績と比較して9月以前の開催予定が増加しており、さらに早期化が加速する見込みです。

企業側も学生が情報収集を開始する6~8月にかけてインターンシップの応募受付や実施をしようと考えているようです。

早期から多くの学生と接触することは、今後の集客において非常に重要なポイントと言えます。

※参考:株式会社ディスコ キャリタスリサーチ「2023年卒・新卒採用に関する企業調査-採用方針調査」.pdf

1-3.23年卒のインターンシップ結果

インターンシップの学生・企業双方のスケジュールについてみてきましたが、23年卒のインターンシップ結果はどのようになっているでしょうか?

マイナビ学生調査「マイナビ 2023年卒大学生 広報活動開始前の活動調査」によると、冒頭でも少し触れましたが、83%近くの学生がインターンシップへの参加経験があり、そのうち約40%の学生が6社以上のインターンシップに参加しているようです。

また、コロナウイルスの影響により、Web形式のインターンシップが主流となったことで、全体の約80%の学生が「Web形式のインターンシップにしか参加したことがない」「Web形式に参加した経験の方が多い」と回答しています。

現在、半日~1日の短期間のインターンシップが主流となり、これまでよりも気軽に参加することができることからも、上記の結果に繋がったと考えられます。

これまでのインターンシップの目的は企業認知や母集団形成でしたが、最近は選考に直結する傾向にあります。

複数のインターンシップに参加する学生もでてきているため、限られた工数のなかで、より自社に対する理解を深めてもらうためのコンテンツを検討する必要がありそうです。

- 24年卒インターンシップ戦略~母集団形成おすすめ施策10選~

インターンシップ開催に向けた母集団形成施策をご紹介!「インターンシップをしてもなかなか学生が集まらない」という企業にもご活用いただけます!資料請求ボタンからダウンロードできます。

<資料内容>

・理系学生の母集団形成におすすめの施策・上位校学生の母集団形成におすすめの施策・成功事例

2.学生の満足度の高いインターンシップとは

学生のインターンシップ参加目的は、特定の会社を深く知りたいのと合わせて、視野を広げたり働き方について考えたりと、自分自身のキャリア観を醸成するためにインターンシップに参加をしています。

コンテンツとしては企業理解が深まる内容であり、学生自身が成長を感じることができる内容であることが重要です。

2-1.学生のインターンシップに対する満足度

※参考:株式会社ディスコ キャリタスリサーチ「2023年卒特別調査インターンシップ特別調査」pdfを参考にネオキャリア作成

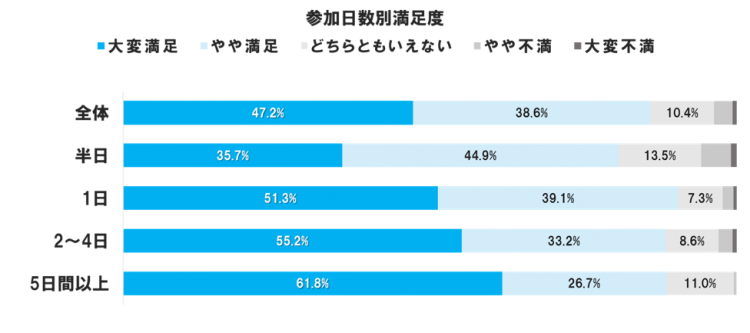

株式会社ディスコ「2023年卒 インターンシップ特別調査」によると、インターンシップに参加した満足度を参加日数別に尋ねると、満足と回答した割合が全体の80%を超える結果となりました。

特に「大変満足」に着目すると、実施期間の長さが満足度と相関関係にあることがわかります。

※参考:株式会社ディスコ キャリタスリサーチ「2023年卒特別調査インターンシップ特別調査」pdf

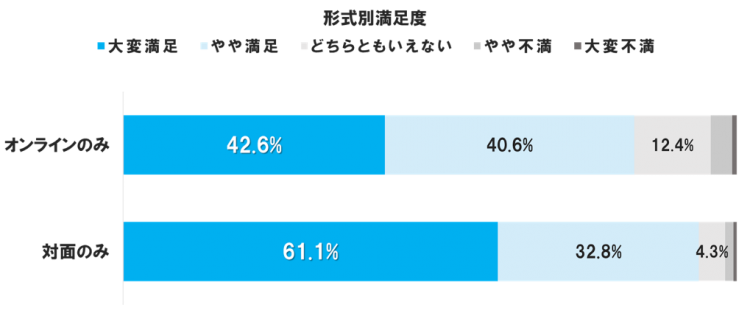

さらに開催形式別でみると、「大変満足」と答えた学生の割合はオンラインのみが42.6%であるのに対し、対面のみが61.1%と20ポイント近い差が見られる結果となりました。

※参考:株式会社ディスコ キャリタスリサーチ「2023年卒特別調査インターンシップ特別調査」pdfを参考にネオキャリア作成

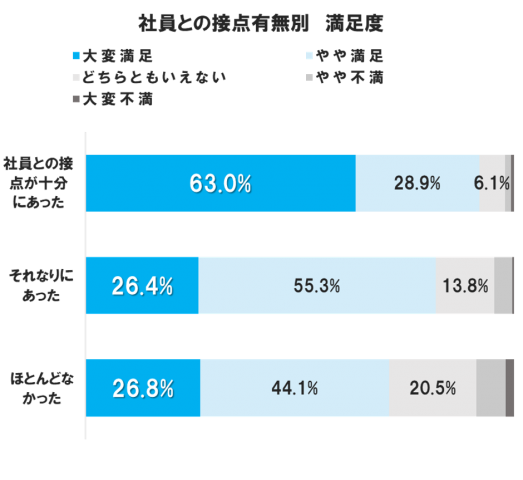

また、コンテンツの中身でみていくと、現場社員との接点の多さが満足度に大きく影響する結果となりました。

このことからも、オンライン実施により企業側の工数削減や学生集客の強化にはつながる一方で、学生満足度を高めるためには対面形式での実施や長期間でおこなうインターンシップコンテンツを考える必要がありそうです。

2-2.インターンシップの満足度を高めるための8項目チェックリスト

□ IS前に、「参加目的の明確化」と「事前の目標設定」をおこなっている

□ 1週間以上のプログラムを提供している

□ 「実際の仕事体験」ができるプログラムを提供している

□ 現場社員など、人事以外と交流ができるプログラムを提供している

□ IS後に「個人」に対する評価・フィードバックをおこなっている

□ 口頭によるフィードバックは「30分以上」おこなっている

□ 社会人基礎力など、インターンシップ後にどのようなスキル・能力が身に付いたかを確認している

□ インターンシップ後も、定期的に連絡・フォローをしている

3.インターンシップの種類と目的

以前はインターンシップと聞くと、長期で就業体験をさせるものというイメージが強かったかもしれませんが、現在ではさまざまな期間・内容で実施しているところが多くなっています。

期間については、大きく以下3つに分けられています。

明確に短期・中期・長期と定義があるわけではありませんが、今回の期間分けは下記に沿って進めていきます。

それぞれどのような特徴があるのかご紹介していきます。

- ● 短期:1dayインターンシップ

- ● 中期インターンシップ:1週間~1ヶ月程度

- ● 長期インターンシップ:1ヶ月以上

3-1.短期:1dayインターンシップ

短期型の1dayインターンシップはその名の通り、1日程度の短期間のインターンを指します。

内容としては、企業の事業説明、グループワークやグループディスカッション、事業内容に関するセミナー、先輩との交流、社内見学など企業によって異なります。

主に、大学3年生(翌年の就職活動学生)が対象となっている場合が多く、23年卒学生では7割以上が1dayインターンシップに参加したという調査もあります。

企業側は、母集団形成として認知度を高めるために実施することが多いです。

学生の立場からみると、短期間のため参加しやすいというメリットがありますが、短期間のため仕事の理解度は浅くなります。

3-2.中期インターンシップ:1週間~1ヶ月程度

中期インターンシップは、1週間~1ヶ月程度おこなうインターンを指します。

グループワークや業務疑似体験が中心となり、短期インターンシップと比べ、企業や仕事に対する理解度が高まり、志望度を高める効果があります。

社員との交流や模擬プレゼンテーションなどをおこない、実際の仕事近い内容に触れることができることもメリットです。

デメリットとしては、多くの実施企業は連続日程で実施するケースが多いため、開催する時期によっては、参加学生が集まりにくいという点があります。

3-3.長期インターンシップ

長期インターンシップは、1ヶ月以上実施するインターンシップを指します。

年単位でおこなわれる場合もあり、時給や日給として、給与が支払われるケースが多いことも特徴です。

志望する企業の一員として、実際に企業内での業務をおこなうことが多く、実践型インターンシップと呼ばれます。

受け入れ企業を見ていくと、さまざまな職種で実施しているケースが多くなっています。

長期インターンシップの場合、企業によって募集の要件は異なっています。

これは企業によって、長期インターンシップにおける目的が、異なっているからと考えられます。

インターンシップを通じて、自社の社風や社員との相性を見ることもできますし、実際の業務に携わらせることでスキルを見て、採用をするかどうかといった判断をする企業もあります。

デメリットとしては、短期や中期と比べて工数がかかるため実施できる企業が限られる点です。ただし、その分他社との差別化も図りやすく、採用直結を目的として導入することも可能です。

インターンシップの実施が初めての方や、今あるインターンシップを見直したいという方は外注も検討してみるのもよいでしょう。

4.期間ごとのインターンシップ事例

ここまで短期・中期・長期それぞれの種類や目的をご紹介しましたが、実際に自社でインターンシップをおこなう際にどのようなコンテンツがマッチするのでしょうか。

また、企業ごとに採用したいターゲットやインターンシップにかけられる工数も異なるため、目的に合わせたコンテンツ設計が重要となります。

何もないところからインターンシップコンテンツを考えるより、他社を参考に自社向けのものを考えていくほうが効率的なため、ここでは期間別のインターンシップ事例をご紹介します。

4-1.短期(1day)インターンシップ事例

1dayインターンシップ

実施期間 | 1日 |

業種 | 商社(建材・エクステリア) |

インターンシップタイトル | 営業NO1を目指せ!プレゼン体験インターンシップ |

目的 | 営業職の業務の1つを経験することで、仕事理解・事業理解を深める |

概要 | 営業体験を、メーカーショールーム貸切でおこなううプログラム |

| プログラム内容 |

短期インターンシップ(1day以外)

実施期間 | 2日間 |

業種 | 情報・通信 |

インターンシップタイトル | 情報システムを支える仕事体感型インターンシップ |

目的 | 「働くテーマ」を見出す、わかりにくいシステムエンジニアやプログラマの仕事の理解 |

概要 | 実際にこれまで自社で起きた、ケース事例をもとにしたグループワークや、活躍する社員との座談会から働くイメージをもたせるプログラム。 |

プログラム内容 | ・社会の中のIT業界:社会インフラとしての立ち位置や役割、及び業務内容の説明 |

4-2.中期インターンシップ事例

中期インターンシップ

実施期間 | 2週間 |

業種 | メーカー(電機) |

インターンシップタイトル | 通信システム開発から納品を体験 実務型インターンシップ |

目的 | 実務に近い経験をすることで、理系学生を効率的に惹き付けし、採用につなげる。 |

概要 | 通信システムの設計から、製品が納品させるまでのプロセスを実際に体験 |

プログラム内容 | ・通信システムの設計をおこなう |

業種 | 専門コンサルティング |

インターンシップタイトル | 現場プロジェクト参加!実務インターンシップ |

目的 | 実務を経験することで、業務適性・人間関係構築・社風へのマッチなどを確認し、採用につなげる |

概要 | 現場配属をし、業務を担当上司の元で実施。体験を超える経験を得られるようにする。 |

プログラム内容 | 初日:グループワークの実施。業務の流れやチームでどのようにして業務をおこなうのかを学習 2日~13日目:現場担当上司の元に2名前後で配属。実際の案件の下調べ、仮設、構築、検証、報告の一連の業務を実施。 最終日:実地で学んだことの成果を各チームごとに発表 |

4-3.長期インターンシップ事例

長期インターンシップ

実施期間 | 3週間 |

業種 | メーカー(輸送機器) |

インターンシップタイトル | 技術職向け実務体験インターンシップ |

目的 | 技術職採用が苦戦傾向であることから、実務体験をすることで仕事のやりがいなどを伝え、採用につなげたい。 |

概要 | 技術職志望の理系学生を対象としたインターンシップ。 |

プログラム | 14コース(事前に希望コース選択制) 初日:全コース一緒に集合型の研修を実施。基本的な会社や作業での考え方や注意事項などを学習。 2日目:工場見学をメインに実施、コース毎に分かれて自分が参加予定の現場を見学 3日目~最終日前日:現場実習を各コース毎に実施、実務体験のため現場社員が面倒を見ながらさまざまな業務を体験 最終日:現場で体験したことを元に成果物をチーム毎に発表。現場社員、インターンシップ担当者よりフィードバックを実施 |

5.まとめ

人手不足が社会問題になっている現在、いかに優秀な人材を獲得するかが、企業成長のためには重要です。

これまでは、会社の認知度を高める目的でおこなわれていたインターンシップでしたが、今は会社への志望度を高めるためや母集団形成など直接採用につなげる目的でも活用されています。

学生の多くはインターンシップを経験することで、その企業への志望度が高くなったという調査もあります。

インターンシップを効果的に実施することで、より自社に合った学生の採用につながるメリットもあります。ぜひ、自社にマッチした活用方法を見つけていきましょう。

企業学生双方の素敵な出会いの実現を目指して

新卒で入社して以降、ずっと新卒採用支援事業に所属しています。より良い採用に向けて人事の方とご相談させていただく時間が大好きです。3年間の産休・育休で年子の女の子2人を出産し、今は育児・家庭と仕事の両立に日々奮闘しています!

- 名前

小泉/新卒領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る