採用広報とは?戦略設計のポイントを成功事例付きでご紹介

中途採用

採用広報とは、企業が求職者に対して自社の魅力や価値を効果的に伝え、応募意欲を高めるための情報発信活動です。

単なる求人情報の提供に留まらず、企業理念や文化、職場環境、社員の声といったリアルな情報をSNSやオウンドメディアなど多様な媒体を通じて発信し、求職者に「この企業で働きたい」と思わせる理由を作りだします。

これにより、ターゲット層との接点を増やし、応募数の増加や採用精度の向上を実現するとともに、入社後のミスマッチを防ぎ、定着率の向上が目指せます。

採用広報は、労働市場が売り手優位となる中で、優秀な人材を惹きつけるために欠かせない採用活動の一環です。

本記事では、

・採用広報が普及した背景やメリット

・採用広報で成功するための戦略設計のポイント

・採用広報の成功事例

などについてご紹介しますので、これから採用広報に取り組む方も、既に取り組まれている方もぜひご覧ください。

目次

1.採用広報とは

採用広報とは、企業が自社の魅力をアピールして人材を募集するための広報活動のことです。

近年、人材採用競争が激化し、優秀な人材を獲得するためには、企業の魅力を的確に伝えることが不可欠となっています。

企業の魅力を伝えるために、事業内容や理念はもちろん「社員の働き方」「企業文化」「制度」などについても情報発信していくことが、採用広報に求められています。

採用広報のメリット

採用広報のメリットは直接的・間接的にさまざまあります。

- 直接的なメリット

・企業認知度の向上

・企業理解の促進

・企業信頼度/好感度の向上

- 間接的なメリット

・応募数の増加

・直接応募の増加

・入社意欲の促進

・内定承諾率の向上

・採用ミスマッチの低減

・早期離職の防止

・採用コストの削減

企業認知度の向上

採用広報を広くおこなうことで、より多くの人に会社名を知ってもらうことができます。

そこで興味を持ってもらえば、会社名で検索されやすくなったり、求人をクリックしてもらえたりする可能性が高まります。

そのため、間接的には「応募数の増加」「直接応募の増加」「採用コストの削減」などにつながるでしょう。

企業理解の促進

採用広報で透明性の高い情報を発信することで、求職者の企業理解が深まります。

早期離職はよく「実際に入社してみたら社風が合わなかった」「オフィスの雰囲気がイメージと違った」「仕事内容が予想していたのと違った」などの理由でおきるケースが多いです。

企業理解が深まることで、間接的に「採用ミスマッチの低減」や「早期離職の防止」などにつながります。

企業信頼度/好感度の向上

求職者は企業の発信する情報をくまなく調べているものです。

採用広報で発信した情報は、それぞれ求職者にとって重要な判断材料となります。採用広報で企業の情報を公開していることが、求職者にとって信頼度が高まる行為であり、さらに魅力的な内容であれば好感度も上がっていきます。

それが間接的なメリットとして「入社意欲の促進」や「採用ミスマッチの低減」につながるでしょう。

採用広報が注目される背景

採用広報が注目される背景には「情報収集のデジタル化」「社会的価値観・働き方の変化」「人材不足による売り手市場」などが挙げられます。

Z世代の台頭による情報収集のデジタル化

![【令和3年度】[休日]コミュニケーション系メディアの平均利用時間(全年代・年代別)](https://www.neo-career.co.jp/humanresource/wp-content/uploads/2023/06/29619ab4b28008ecb85f583b5e1918e1-481x480.png)

出典:総務省情報通信政策研究「令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」(令和4年8月)

Z世代とは、主に1990年代後半〜2010年代に生まれた「IT化が進んだ社会で育ったITリテラシーの高い世代」のことを指します。現在の労働市場で台頭しているこの世代は、SNS利用者数が多いだけでなく、SNS利用時間が長いことが特徴です。

総務省によると、1日のSNSの利用時間は30~60代平均で29分なのに対し、10代平均は74分、20代平均は114分という結果でした。Z世代は就職活動や転職活動などにも当たり前にSNSなどを活用するため、採用活動でもデジタルな情報発信を重視する必要があります。

社会的価値観・働き方の変化

コロナ禍によって在宅勤務が普及し、従来の「週5出社」での働き方に疑問を持つ人が増えました。

また、女性の社会進出によって、従来の「女性が育児をする」という価値観も変化しています。

男性が育児に参加することで、社会全体でワークライフバランスを重視した働き方が求められるようになりました。

これらの変化によって、企業はより「働きやすさ」をアピールをする一つの手段として、採用広報の必要性が高まっています。

人材不足による売り手市場

少子高齢化により求職者が減少しているため、採用市場は売り手市場となっています。

求職者はより多くの選択肢を持ち、企業側は競争力のある採用戦略を展開する必要があります。

この売り手市場で優れた人材を獲得するためには、魅力的な採用広報が欠かせません。

2.採用広報の戦略設計のポイント

採用広報をおこなう上で気を付けるべきなのは、目的を明確にすることです。

目的が曖昧なままだと、「採用」と「広報」のどちらかにバランスが寄りすぎてしまい、結果的に良いアイデアが生まれなかったり、間違った方向性に進んでしまったりします。

例えば「広報」に寄った戦略にしてしまうと、以下のような問題が起きます。

・コンテンツの閲覧数だけを追っていて、採用人数が伸びない

・企業の魅力だけアピールしすぎて、逆に採用のミスマッチにつながってしまう など

一方、「採用」に寄った戦略にしてしまった場合、以下のような問題が発生します。

・短期間での成果を求めすぎて、失敗が次につながらない

・コンテンツが魅力的でなく、読んでもらえない など

ここでは採用広報の目的を明確にした上で、戦略設計時に気を付けるべきポイントを5つご紹介します。

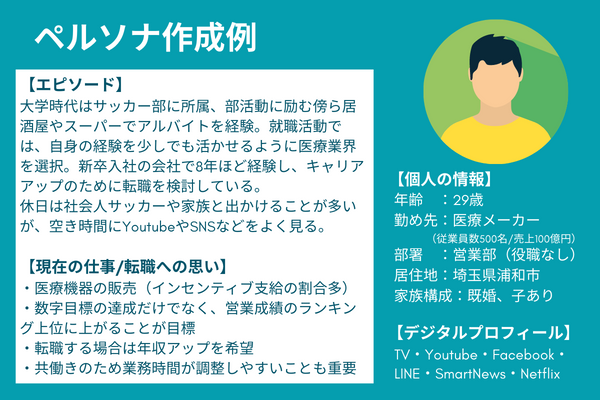

ペルソナの言語化

※画像:ネオキャリア作成

ペルソナとは、採用活動をする際に求める人材を細かく分析して作った、架空の人物のことです。

一般的にどの企業でも、採用活動をおこなう際は求める人物のペルソナを作成します。

採用広報においても、コンテンツ制作の”軸”となるため、ペルソナの言語化が非常に重要です。

言語化することで、その人物に響くコンテンツやよく使うSNSなども細かく分析することができます。

魅力となる要素の全体を俯瞰

採用広報でアピールする「企業の魅力」はどのように検討されているでしょうか。

企業の魅力を考える際、思い付きで考えたり、一つの側面に焦点を絞りすぎると、ほかの魅力的な要素を見落としてしまう可能性があります。

魅力となる要素の全体を俯瞰することで、企業の総合的な魅力を明確に把握しましょう。

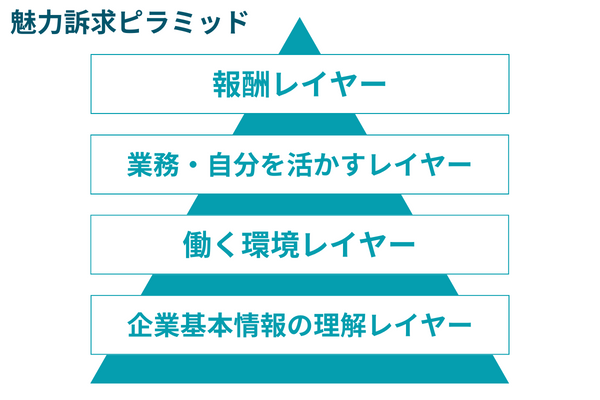

魅力訴求ピラミッド

※画像:ネオキャリア作成

求職者が魅力を感じる部分は「報酬レイヤー」「業務・自分を活かすレイヤー」「働く環境レイヤー」「企業基本情報の理解レイヤー」の4つのレイヤーに分かれています。

これを意識して企業の魅力を選ぶことで、自社の強みを包括的に伝えることができます。

- ●魅力訴求ピラミッドの具体例

- 報酬レイヤー

- ・年収

- 基本的な報酬体系を明記した上で、成長のステップに合わせたモデル年収を明記する。

- 業務・自分を活かすレイヤー

- ・職種/業務

- 職種・業務内容についてわかりやすく示す。

- ・モデル社員

- モデル社員の職種・業務などを提示し、5年後10年後の未来像を想像させる。

- ・モデルプロジェクト

- モデルプロジェクトを提示し、プロジェクトのプロセスを通した業務やチームワーク、職場環境を示す。

- 働く環境レイヤー

- ・職場環境

- 職場や現場を詳しく示す。

- ・良好な人間関係

- 上司や部下との人間関係の良好さについて示す。

- ・チームワーク

- チームワークが発揮されていることを感じさせる。

- ・文化

- 企業文化や風土について触れ、良い印象を与える。

- ・教育制度

- 一般的な教育制度について示す。また、教育に対するこだわりや注力している取組み、実際に利用して成長を遂げた社員の事例などを紹介し、成長できるイメージをつける。

- ・福利厚生制度

- 一般的な福利厚生について示す。また、他社にはないうような取組みや注力している取組みを挙げて興味と関心を得る。

- ・ダイバーシティ

- 企業のダイバーシティに関する取組みを示す。特に女性社員のワークライフの変化に応じた働き方が可能で、社員の支持を得ていることを示す。

- ・CSR

- CSRの情報を発信する。興味・関心を得られるだけの魅力的な発信をおこなう。

- 企業基本情報の理解レイヤー

- ・事業概要

- 事業概要についてわかりやすく明記し、競合他社との差別化・優位性についても示す。また、事業の成長性・発展性・成長性などをアピールする。

- ・企業ビジョン

- 企業のビジョンをわかりやすく示し、共感や期待を得る。

- ・企業理念

- 企業の理念をわかりやすく示し、共感を得る。

競合他社との比較

企業の魅力の全体像を洗い出した後は、競合優位性も忘れずに確認しましょう。

競合他社には「事業上の競合他社」と「採用上の競合他社」の2つがあります。

事業上の競合他社とは、自社の事業と同業もしくは近しい事業をおこなっている企業のことです。一方、採用上の競合他社は、採用ターゲットが同じで、異なる事業をおこなっている企業のことです。

それぞれにおいて、自社の魅力と競合の魅力を比較してみましょう。もし競合と魅力が被ってしまう場合は、差別化する方法を考え提案していくことも採用広報の重要な役割です。

採用コンセプトの設計

採用コンセプトとは、採用活動をおこなう上で求める人物像に刺さる概念、自社の魅力や強みを言語化したものです。

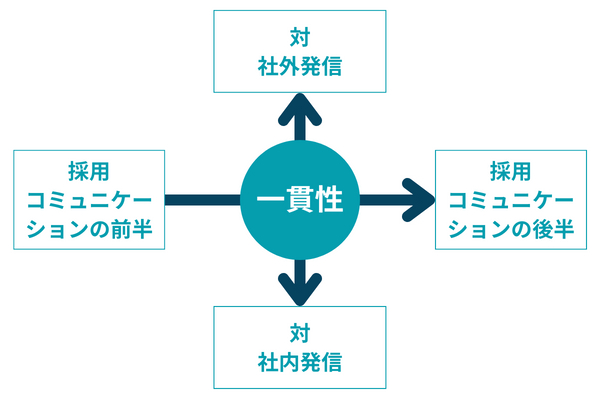

一貫性のあるメッセージ

※画像:ネオキャリア作成

採用コンセプトは「一貫性のあるメッセージ」であることが重要です。

ここでいう一貫性とは「採用コミュニケーションにおける一貫性」と「社内外における一貫性」の両方を指します。

例えば、社員インタビューコラムで魅力を感じた内容が、面接では違う話をされたなど、採用におけるコミュニケーションの中でコンセプトがブレてしまうと、信頼度の低下につながります。もちろん社内の認識と齟齬があれば、入社後の早期離職にもつながります。

また、企業の募集要項・採用ホームページ・SNSなどさまざまな情報に触れる中でコンセプトが統一されていないと、記憶に残りづらく、企業の印象が残りません。

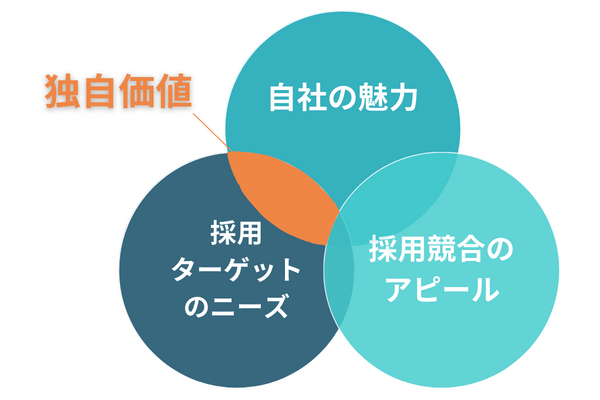

3C分析

※画像:ネオキャリア作成

採用コンセプトの設計には3C分析を取り入れることがおすすめです。

ここまでお話した、「採用ターゲット(ペルソナ)のニーズ」「自社の魅力」「採用競合のアピール」を全て並べて比較すると、自社にしかない独自価値を見出すことができます。

この独自価値を見つけられると、採用コンセプトの揺るがない軸を作ることができます。

9つのカテゴリー例

企業独自の価値になり得るカテゴリーを9つご紹介します。採用コンセプトの作成に迷った際はお役立てください。

- (1)理念やビジョン、価値観やスタンスなどの特徴

- (2)事業や商品の競争力、希少性、収益性、公益性などの特徴

(3)業績の安定性や成長性、財務基盤や知的財産などの特徴

(4)顧客接点の多さ、クリエイティビティなど仕事面での特徴

(5)成長機会やキャリア形成の選択肢などの特徴

(6)給与や労務環境、従業員サポートなどの特徴

(7)従業員の育成や配置、評価、登用など人事面での特徴

(8)経営層の実力や従業員のレベル、従業員の属性分布などの特徴

(9)自由度や統制度、堅実性や進取性などカルチャー面の特徴

コンテンツ作成

どれだけ素晴らしい分析をおこない、企業の独自価値を理解していても、実際に発信するコンテンツが面白くないと、ターゲットには刺さりません。

ここでは実際に情報発信をおこなう際に、ターゲットの興味を引くような切り口をいくつかご紹介します。

■特別性…限定感や特別であることの訴求

「業界で1位の○○はどうやってできたのか?」

「○○にしかない○○とは?」■疑似体験…リアルさ、事実について訴求

「社長に一日密着してみた」

「子育て社員の一日に密着!」■意外性…ネタ、面白さで興味を引く

「英語が話せないのに駐在に行ったら○○だった話」

「ダンシング採用とは?」■検証…一般的に知り得ない情報を提供

「○○社員は真面目が多い?話しかけてみた」

「○○と自社を比較してみた」■内密性…通常は非公開の情報を手に入れる特別感を醸成

「本当は公開したくない、○○とは?」

「○○さんがコッソリやっている、○○な仕事術」

KPIの設定

採用広報の効果をはかるにあたり、どのようなKPIを設定するかが重要です。

この設定次第で「採用」と「広報」のどちらかに寄りすぎてしまう可能性があります。

採用広報のKPIになり得る要素はさまざまあります。

- ・投稿(情報発信)数

- ・発信した情報の閲覧数やクリック数

・企業名の検索数

・応募ページなどへの遷移率

・実際の応募数や採用数

採用広報のKPIには、この中から一つだけではなく、いくつかバランス良く選定して設定しましょう。

採用広報はすぐに成果に結びつきづらい特徴があるため、情報発信の量や質をメインのKPIに定め、応募数や採用数に関してはプラスの指標とすることがおすすめです。

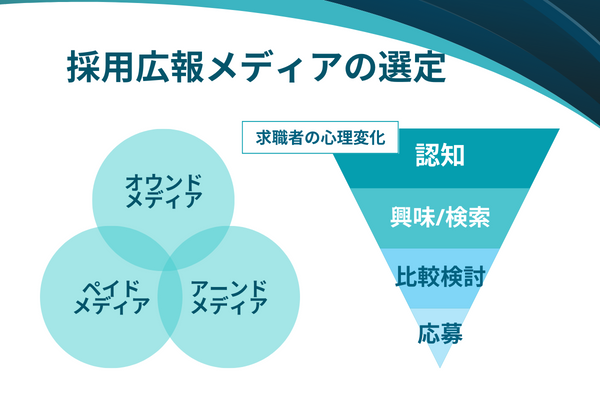

3.採用広報メディアの選定

一部の大企業ではTVCMや外部メディアを利用することもありますが、一般的な採用広報では、オウンドメディアやSNSなどで企業の情報を発信します。

また、海外の採用広報では野外広告(建物看板、電車広告など)を利用する企業もあり、ユニークな広告がよく見られますが、日本では稀です。

採用広報メディアを選定する際は、自社のターゲットや採用コンセプトに合わせた適切なアプローチ方法を選定しましょう。

採用広報メディア3種類

採用広報のメディアは多岐にわたりますが、主に3つの種類に分けられます。

オウンドメディア

オウンドメディアとは、企業自身が運営するメディアのことです。企業ホームページや採用ホームページ、企業の公式SNSなどが該当します。

オウンドメディアでは、企業の魅力を自由にアピールすることができます。

求める人材像や福利厚生などの情報を公開することで、応募者に正確かつ魅力的な情報を伝えることがポイントです。

ペイドメディア

ペイドメディアとは、広告媒体を利用して広告を配信するメディアのことです。求人媒体やSNS広告、Google広告などが該当します。

ペイドメディアでは、広告配信を通じて、ターゲット層にアプローチすることができます。

広告配信のターゲット設定や、広告のデザイン・コピーなどを工夫することで、より多くのクリックを獲得することがポイントです。

アーンドメディア

アーンドメディアとは、企業や製品・サービスに対する口コミや評判など、自然発生的に発信されたメディアのことです。従業員の口コミや、求職者からの評価などが該当します。

アーンドメディアでは、企業の魅力をより信頼性の高い形で伝えることができます。

従業員の満足度や、求職者からの評価を公開することで、採用に興味を持つ人材にアピールすることが可能です。

求職者の心理変化に合わせたメディア選定

※画像:ネオキャリア作成

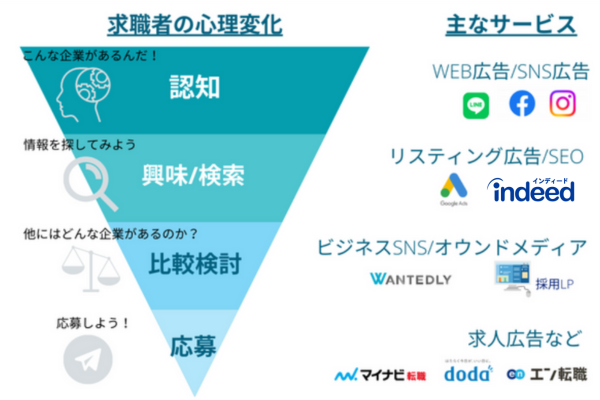

採用広報メディアを選定する際は、目的やターゲットの心理状況に合わせて適切なメディアを選定する必要があります。

求職者のカスタマージャーニーをみてみると、基本的には「認知→興味→検索→比較検討→応募」と心理状況が変化します。

採用広報は主に「認知」「興味検索」「比較検討」それぞれのフェーズに向けた施策で、段階ごとに適切なメディアが存在します。

認知フェーズ

認知フェーズでは、求職者はもちろん、求職中でない潜在層にも企業を広く知ってもらうことが目的です。

人気のコンテンツなどを配信し、まずは企業に興味を持ってもらいます。

そのためには、普段多くの人が利用するツールでの広告配信が有効なため、ペイドメディアがおすすめです。

採用広報のペイドメディアでおすすめなInstagram広告・Facebook広告・LINE広告についてご紹介します。

検索フェーズ

検索フェーズでは、求職者層に企業を知ってもらうことを目的とします。

一般的な求職者は「職種名」「業種名」「口コミ」などさまざまなワードで検索をします。

そのため、検索フェーズでは検索に対応したペイドメディア「Googleのリスティング広告」がおすすめです。

特定のキーワードで検索をかけている顕在層に対してアピールすることができます。

比較検討フェーズ

比較検討フェーズでは、企業の信頼性や魅力をアピールして求職者に選んでもらうことが目的です。

求職者は企業に興味を持つと、企業の情報をさまざまな手段で探します。中でも特に多いのが社名での検索です。

比較検討フェーズでは記載するべき情報量が多くなるので、長文の記事などを掲載できるメディアが適しています。

4.採用広報の成功事例

ここでは、効果的に採用広報をしている企業の事例を紹介します。

株式会社ネオキャリア

株式会社ネオキャリアでは新卒採用において採用ホームページ、wantedly(ウォンテッドリー)、Instagram(インスタグラム)、Twitter(ツイッター)、Youtube(ユーチューブ)などを活用して採用広報をおこなっています。

それぞれ、応募者獲得や信頼度向上、認知度向上など目的を使い分けていますが、採用のメッセージは一貫して「超成長」を掲げています。

そのほか風通しの良い社風や挑戦文化、経営理念などを紹介して共感を生んでおり、設立23年の会社ですが、毎年100名以上*の新卒が入社しています。

*コロナ前の2019年は新卒400名弱が入社

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、採用ホームページを活用した採用広報に取り組んでいます。

ページ内に「#タイムズマネフォ」というトレンド感のあるタイトルで、記事の一覧が閲覧可能です。

採用ピッチ資料やQ&Aなども用意して、求職者にさまざまな情報を提供できるよう工夫されています。

また、求職者からの評価を公開することで、従業員の働きやすさ・企業文化に対する信頼性をアピールしています。

エムスリー株式会社

エムスリー株式会社は、職種ごとで10個にわかれた採用サイトや、Wantedly(ウォンテッドリー)などを活用した採用広報に取り組んでいます。

エンジニアなど専門職の募集が多いため、ターゲット層への適切なアプローチのため、ホームページをわけて運用しています。

また、広告のデザインやコピーにこだわることで、応募者の興味を引きつけることに成功しています。

アマゾンジャパン株式会社

アマゾンジャパン株式会社は、企業ホームページやアーンドメディアを活用した採用広報に取り組んでいます。

企業ホームページでは、従業員の満足度や企業文化に対する評価を公開することで、応募者の信頼を獲得しています。

社員の口コミを集めるサイトOpenWork(オープンワーク)では、5000件以上の社員口コミが集まっており、採用広報の一部といえるでしょう。

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社は、採用ホームページ、Youtube、Linkedin(リンクドイン)などを活用した採用広報に取組んでいます。

求職者に対して企業の文化や価値観、働く環境、社員のエピソードなどを発信しています。

また、イベントやセミナーなども積極的に開催することで、求職者と直接接点を持ち、双方向のコミュニケーションをはかっています。

5.まとめ

本記事では、採用広報についての概要・戦略設計のポイント・メディア・成功事例についてご紹介しました。

採用広報は、企業にとって非常に重要な活動の一つであり、その重要性が高まる中で、多くの企業が採用広報に取り組んでいます。

採用広報には、オウンドメディア、ペイドメディア、アーンドメディアなど、さまざまな手法がありますが、企業の特徴や目的に応じて最適な手法を選択することが重要です。

また、採用広報の戦略設計にはさまざまな注意点があり、「採用」と「広報」のどちらにも偏りすぎないように、企業の魅力やKPI指標を熟考する必要があります。

採用広報に取り組むことで、人材獲得競争が激しくなる中でも、優秀な人材を確保できるようにしましょう。

オウンドメディアを活用した新しい採用のカタチを

中途・新卒・アルバイト問わず、オウンドメディアを活用した採用支援が得意です!体を動かすのが好きで、休日は公園で三転倒立をしています!オウンドメディアの導入をご検討の際はお気軽にご相談ください。

- 名前

夏目/オウンドメディア領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る