就職活動解禁日とは?企業側の準備と新卒採用スケジュール【26年卒】

新卒採用

就職活動解禁日は経団連(日本経済団体連合会)や政府の方針により、企業が選考や内定出しを開始する日程として設定されています。

現在は「3月1日広報解禁日」、「6月1日選考解禁日」、「10月1日内定解禁日」というスケジュールに合わせて、企業の採用活動がおこなわれています。

あくまでも「ルール」であり法的効力はありませんが、就職サイトなども就職活動解禁日に合わせて企業の採用情報を公開しているため、新卒採用は就職活動解禁日を理解して効率的な採用計画を立てることが重要です。

しかし、近年はインターンシップの導入により選考が早期化しているため、企業は常に最新の情報収集と柔軟な対応が求められています。

そこで本記事では

・就職活動解禁日とはなにか

・2つの新卒採用ポイント、トレンド

・採用活動の開始が遅れているときの対応方法

について解説します。

1.就職活動解禁日とは?

就職活動解禁日とは、政府が企業に対して要請する採用活動の日程のことを言います。

企業は学生に対して、採用活動を開始します。

就職活動解禁日は経団連(日本経済団体連合会)や政府の方針により、広報解禁日や、選考解禁日といった選考開始や内定出しの日程が定められています。

現在の新卒採用市場では、3月1日の「広報解禁日」を皮切りに、求人情報の公開や学生のエントリー受付が始まります。

続いて6月1日の「選考解禁日」には面接などの採用選考活動が本格化し、10月1日の「内定解禁日」には学生へ正式な内定通知がおこなわれるスケジュールです。

この採用スケジュールは、企業間の過度な採用活動の早期化を防ぎ、学生が学業への影響を抑えながら、公平な就職活動の機会を持てることを目的として設けられました。

そのため、多くの企業が就職活動解禁日にあわせて採用活動をおこない、学生も企業の採用活動解禁日に合わせて就職活動をおこなっています。

しかし、就職活動解禁日はあくまで「ルール」であり、法的効力はありません。

近年は一部企業で早期選考やインターンシップ経由の採用が進むなど、スケジュールの多様化もみられ、学生も早期に就職活動を開始しています。

そのため、採用競合企業がどのようなスケジュールで採用をおこなうか、事前の情報収集と選考スケジュールの設定により、学生を採用しやすくなります。

- Q 経団連とは

- A 正式名称は「日本経済団体連合会」です。日本最大級の総合経済団体として参加企業や経済界の意見をまとめて、政府や行政などに対して寛容や政策要望をおこなっています。2025年4月時点では、1,574社の企業と106社の業種別団体、47の地方経済団体が参加しています。

- Q 就職活動解禁日はいつ始まった?

- A 近年の就職活動解禁日は、3月1日「広報解禁日」、6月1日「選考解禁日」、10月1日「内定解禁日」です。このの3つの解禁日を軸にした採用スケジュールは、16年卒学生の選考から始まっています。15年卒以前は、12月1日に「広報解禁日」を迎え、4月1日に「選考解禁日」というルールでした。就職活動解禁日は企業や学生の動きにあわせて、今後も変更される可能性があります。

本章では、新卒採用における3つの解禁日を軸にした、採用スケジュールの解説をおこないます。

3月1日「広報解禁日」

広報解禁日とは、企業が新卒採用に向けて求人情報の掲載やエントリー受付、会社説明会の開催など、採用広報活動を正式に開始できる日のことです。

広報活動として、主に以下の情報が公開されます。

・SNSや企業HP、就職サイトなどの求人情報

・エントリーシートや適性検査の受付開始

・SNSや企業HPに採用情報を掲載、発信

・会社説明会や採用関連イベントの開催情報

大手就職サイトなどは、3月1日の広報解禁日以前から企業情報や採用予告などを掲載できます。

しかし、具体的な募集要項は3月1日の広報解禁日に公開され、同時にエントリーの受付ができるようになる仕様が主流です。

また、企業説明会の受付や実施も、広報解禁日以降におこなう企業が多いです。

学生は、3月1日の広報解禁日に合わせ事前にエントリーシートの準備を進めて、3月1日以降は選考に向けてエントリーをおこないます。

広報解禁日以降は、学生が本格的に就職活動に動き出すため、企業は広報解禁日までに採用準備を整えておくことが重要です。

広報解禁日に向けた準備が遅れてしまったときは、いち早く自社の採用情報を知ってもらうために、複数の採用手法やサービスの併用を検討しましょう。

採用チャネルを増やすことにより、短期間でターゲット学生に情報を伝えやすくなります。

エントリー学生の情報管理

3月1日の広報解禁日以降は、エントリーをした学生の情報管理も大切です。

学生の情報管理が疎かになると、選考連絡漏れや面接官との日程調整に時間がかかるなどのトラブルが生じやすくなります。

また、選考漏れや連絡の遅滞はターゲット学生の採用機会の損失につながります。

そのため、管理業務の流れや必要な書類、連絡手段などを事前に整理し、社内で役割分担を明確にしておくとスムーズです。

応募者の管理が不安な企業や応募者数が多い企業は、応募者管理や選考管理、スケジュール管理をおこないやすい採用管理システムの導入がおすすめです。

採用管理システムを導入する際は、自社が利用している連絡ツールやスケジュール管理ツール、採用媒体との連携が可能か確認しておきましょう。

6月1日「選考解禁日」

6月1日の選考解禁日とは、企業が学生の選考を開始する日です。

選考開始後は、採用したい学生に対して内々定を通知している企業も増加しています。

企業の具体的な動きは、面接やグループディスカッションなどによる選考がおこなわれます。

適性検査や書類選考は、3月1日の広報解禁日以降のエントリー段階で実施されることが主流です。

選考解禁日以降の学生は、多くが同時期に複数の企業の選考に参加します。

そのため、2次選考や3次選考へ誘導したい学生には迅速に次回選考の通知をおこない、選考離脱を防止する工夫をおこなう必要があります。

この選考解禁日も、経団連(日本経済団体連合会)や政府による要請が基となったスケジュールです。

あくまで「ルール」であり法的効力はありません。

そのため、自社の競合企業の選考スケジュールも確認しておきましょう。

競合企業の選考スケジュールを確認する理由は、優秀な学生の確保や内定辞退のリスクを最小限に抑えるためです。

競合他社が自社より早いタイミングで選考や内定出しをおこなっている場合は、学生が他社の内定を承諾してしまい、自社が採用したい人材を逃してしまう可能性があります。

効率的な選考方法

選考解禁日以降は、多くの企業が選考を開始します。

同時に多くの学生が選考に参加するため、選考精度を高めつつ、スピーディに効率的な選考をおこなうことで、早期に内々定の通知がおこなえるようになります。

効率的な選考は、結果としてターゲット学生の採用につながるため、自社に合う選考方法の導入や見直しをおこなっておきましょう。

効率的な選考方法の1つに、オンライン面接があります。

選考方法は対面でおこなうことが主流でしたが、近年はオンライン面接を導入する企業が増えています。

オンライン面接は「Zoom」や「Google Meet」など、企業や学生が無料で利用できるツールで実施可能です。

特に地方学生の選考では、オンライン面接を活用することにより学生の就職活動への負担を軽減しやすくなり、エントリーの増加が期待できます。

ほかにも、1次選考の対象者が多い企業や採用担当者が不足している企業は、「録画面接」や「AI面接」などの導入がおすすめです。

録画面接やAI面接は学生の回答内容や話し方、表情などを数値化、またはグラフなどによる可視化ができます。

さらに、事前に質問項目の設定や、深堀りする質問の条件などを設定できるため、学生の1次スクリーニングをおこないやすい特徴があります。

また、選考開始後は選考管理が大切です。

特に学生への選考連絡漏れは、採用したい学生が他社への選考や内々定を優先してしまう可能性があります。

学生への選考連絡に漏れの防止や選考進捗の情報管理が課題の企業には、応募者管理から選考管理、内定者フォロー状況を一元管理できる選考管理システム(ATS)の導入が適切です。

10月1日「内定解禁日」

10月1日の内定解禁日とは、企業が学生へ内定通知を開始する日です。

企業は「内定通知書」を学生に発行して、内定を知らせます。

内定通知書の発効後は、内定承諾の意思がある学生から「内定承諾書」の返送をしてもらうことにより、企業と学生のあいだに「内定」が確定します。

ところが、近年は10月1日の内定解禁日前に、インターンシップや早期選考を通して内々定を得ている学生が増加しています。

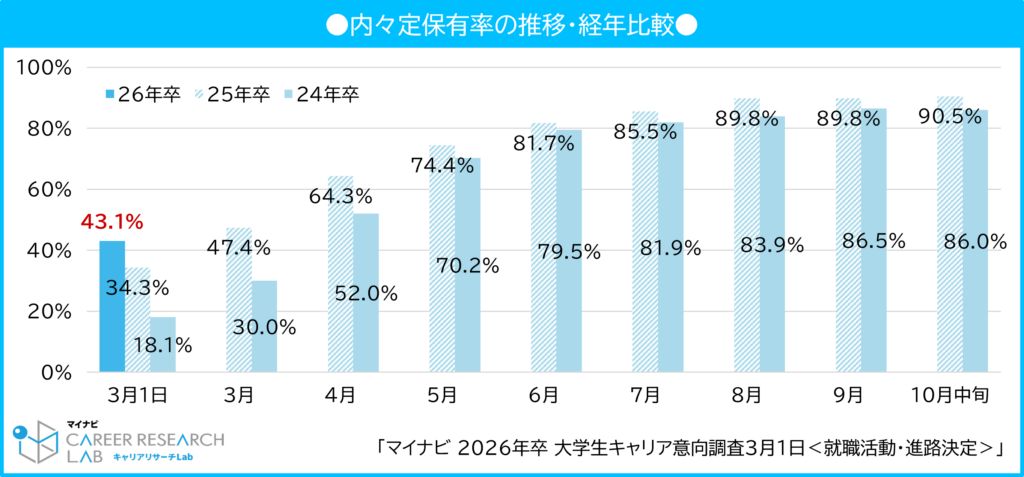

調査によると、26年卒の学生は25年3月時点で43.1%が内々定を得ています※。

前年同時期の25年卒の学生は34.3%の内々定保有率であることから、26年卒の採用活動は早期化の傾向が顕著です。

さらに、25年卒の学生は24年10月の内定解禁日を前にした9月の時点で89.8%が内々定を得ていたことから、6月1日の選考解禁日以降、ターゲット学生に対して内々定を出している企業が増加していることがわかります。

出典:株式会社マイナビキャリアリサーチLab「2026年卒 大学生キャリア意向調査3月1日<就職活動・進路決定>」

そのため、ターゲット学生の惹きつけは選考開始後から、メールやLINE、SNSを利用して継続的におこなうなどの工夫をおこないましょう。

※出典:株式会社マイナビキャリアリサーチLab「2026年卒 大学生キャリア意向調査3月1日<就職活動・進路決定>」

内定解禁日以降の企業の動き

10月1日の内定解禁日以降は、10月中に内定式をおこなう企業が多いです。

学生が内定承諾書を提出すると、企業に対して入社の意思を示したことになり、労働契約が成立したとみなされる場合もあります。

しかし、やむを得ない事情や他社への入社決定などで辞退することは可能です。

そのため、内定式から入社までのあいだは、入社を待つだけでなく、内定者フォローを丁寧におこない、内定辞退の防止に努めることが大切です。

近年は新卒学生数よりも採用活動をおこなう企業の数が多いため、学生は複数の内定を得やすい状況です。

その結果、複数の内定を得ている学生からの内定辞退が生じやすくなります。

実際に2024年10月におこなわれた新卒採用に関する調査※によると、25年卒の採用において内定辞退が「かなり増えた」と回答した企業は10.9%、「やや増えた」は24.0%となり、合わせて34.9%の企業が内定辞退が増加したと感じています。

内定辞退が生じると、新たな選考をおこなうためのコストや工数がかかります。

そのため、内定解禁日を迎えたあとも安心せず、内定者のフォローを丁寧におこないましょう。

※出典:株式会社キャリタス「新卒採用に関する企業調査(2024 年 10 月調査)2025年卒採用 内定動向調査 / 2026年卒採用計画 .pdf

効果的な内定者フォロー

内定辞退を防止するためには、はじめて社会人生活を迎える学生の不安を緩和させるための研修や、懇親会などが効果的です。

具体的には、内定者向けのインターンシップや社員との座談会、定期的な個別面談、同期同士の交流イベントなどを実施することで、入社後のイメージを具体的に持ってもらい、不安の解消や会社への帰属意識の向上につなげることができます。

イベントや研修などは対面にこだわらず、オンラインを活用して学生が参加しやすいように工夫をしましょう。

特に遠方に住む内定者にとって、入社前に何度も就労地へ移動をおこなうことは金銭的にもスケジュール的にも負担になります。

より多くの内定者が参加できる形式での開催が望ましいです。

なお、内定者フォローは面接官や採用担当者に限定せず、配属予定部署の社員や、若手社員など複数名でおこなうと効果的です。

学生が複数の社員とコミュニケーションをとることで、より多くのひとと入社前に信頼関係を構築しやすくなるメリットがあるためです。

また、比較的長期間に渡る内定者フォローを複数名で担うことにより、採用担当者の負担が軽減されやすくなります。

内定者フォローに使用するツールは、事前に選定しておきましょう。

近年は学生と企業がLINEを通してコミュニケーションをとることもあり、LINEを使用する場合は企業のアカウントの作成や管理者の選定、アカウントの共有も必要です。

内定者フォローの対象者が多い場合は、フォローの漏れが起きないように、連絡ツールと連携ができる採用管理システムの導入がおすすめです。

2.新卒採用活動2つのポイント

近年の採用活動には、2つのポイントがあります。

1つめは、選考直結型インターンシップの実施企業と参加学生の増加による、就職活動の早期化対策です。

2つめは「オヤカク」と呼ばれる、内定者の保護者への企業説明や同意確認です。

本章では、近年の採用活動の2つのポイントを解説します。

選考直結型インターンシップによる新卒採用の早期化

近年の新卒採用は、3月1日の就職活動解禁日よりも早い段階で、母集団の形成をおこなう準備が重要です。

なぜなら、3月1日の広報解禁日よりも前に、採用直結型インターンシップがおこなわれているからです。

採用直結型インターンシップとは25年卒学生の選考期から解禁された、インターンシップの参加がそのまま企業の選考や内々定につながる仕組みのことです。

従来のインターンシップは職場体験が主な目的でしたが、近年はインターンを通じて企業が学生の適性や意欲を見極め、優秀な学生を早期に採用する手法として活用されています。

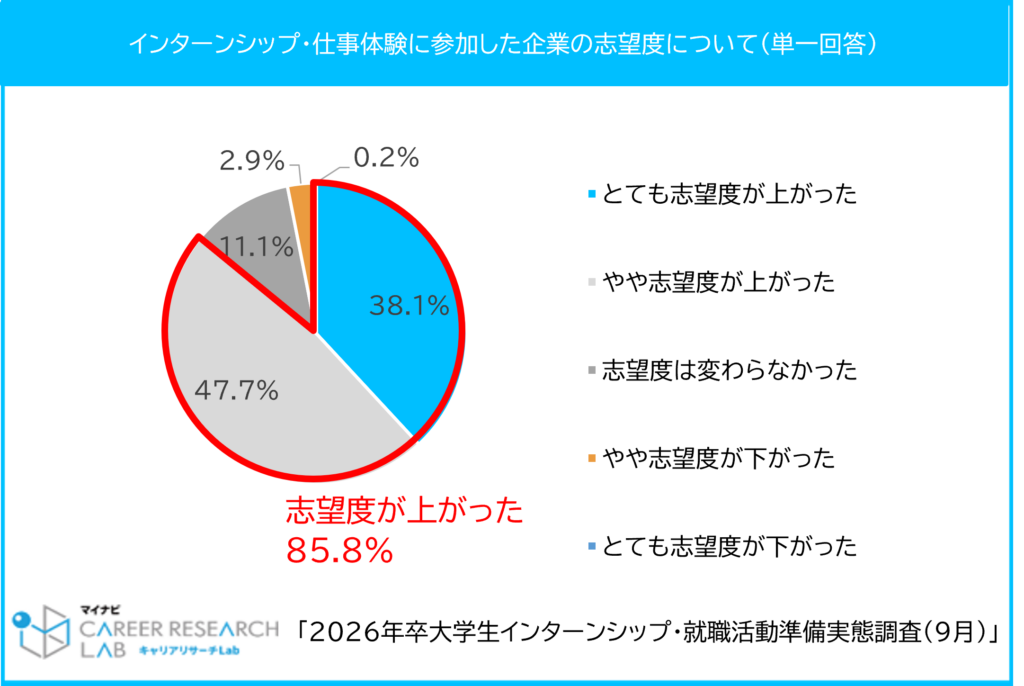

学生にとっても、実際の業務を体験しながら早期に内々定を得られるチャンスがあるため、参加者が増加しています。

また、インターンシップに参加した学生は、選考への参加意欲が高まりやすくなります。

調査によるとインターンシップに参加した企業への選考に「参加しようと思う」と答えた学生は79.4%※でした。

出典:株式会社マイナビキャリアリサーチLab「2026年卒 大学生キャリア意向調査3月1日<就職活動・進路決定>」

このことから、インターンシップによる選考前の惹きつけ効果は高く、選考への後押しになりやすいことがわかります。

企業にとっても、インターンシップで母集団を形成することで、選考の候補者を獲得しやすくなるメリットがあります。

このような背景により選考直結型インターンシップ実施への注目度が高まり、就職活動の早期化につながっているといえます。

新たな内定辞退の防止方法、オヤカク対策

オヤカクとは「親確」、つまり親御さん(保護者)への内定確認から派生したフレーズです。

学生が企業からの内定を受諾しても、保護者が内定先企業に対して不安や不満を抱き、反対することで内定辞退に至るケースがあります。

さらに、選考段階においても保護者の意向が学生の選考辞退につながることがあります。

25年卒の保護者に向けた調査※によると内定確認の連絡「オヤカク」を経験した保護者は45.2%に上ります。

また、学生の内定企業からの連絡に「良い印象を受けた」回答者は35.6%、「どちらかというと良い印象を受けた」回答者とあわせると、約70%でした。

このような状況を踏まえ、近年の新卒採用は学生だけでなく、保護者向けの説明会を実施するなどの配慮が求められています。

※出典:株式会社マイナビキャリアリサーチLab「2024年度 就職活動に対する保護者の意識調査」

3.いまから間に合う新卒採用4つのポイント

就職活動解禁日を過ぎてから急遽新卒採用を始めることになった場合は、できるだけ早く採用方法を決定し、求人情報の告知と募集を開始することが重要です。

また、採用の進捗が遅れている場合は、採用チャネルを増やして、いち早くターゲット学生に自社の採用情報をアピールすることで、短期間でのエントリーの獲得や選考誘導、採用につながりやすくなります。

本章では、新卒採用のスタートが遅れてしまっている企業のために、採用に向けた4つのポイントを以下の順で解説します。

1.採用手法の決定

2.サービスの選定

3.学生情報の管理体制の構築

4.内定者フォローで内定辞退を防止

ポイント1.新卒採用手法の決定

まずはどのような採用手法で求人情報の告知をして募集をおこなうか決定します。

採用手法には就職サイトやダイレクトリクルーティング、人材紹介などがあり、それぞれ学生へのアプローチ方法が異なるため、自社のターゲット学生に効率的に訴求できる手法を比較しましょう。

![]()

採用手法 | 特徴 | 適切な企業 | 母集団形成の速さ | コスト | 工数 |

| ・就職サイトを利用している学生に情報発信できる ・掲載フォーマットが整っていて短期間で出稿可能 ・採用担当者向けのサポートやアドバイスが受けられる ・自社の知名度向上につながる | ・採用ノウハウが少ない企業 ・幅広く多くの学生に認知されたい企業 ・大量採用を目指す大手、中堅企業 |

|

|

|

| ・企業がターゲット学生に直接スカウトやオファーを送る ・1対1のコミュニケーションで志望度を高めやすい ・求める人材像に合致した学生に効率的にアプローチできる ・個別対応が多く担当者の作業負担が大きい ・採用要件とのズレを減らしやすい | ・特定の人材層やスキルを求める企業 ・採用要件に合う学生を効率的に探したい企業 ・中小、ベンチャー企業 |

|

|

|

| ・人材紹介会社のエージェントが企業の要件に合った学生を選定、推薦 ・成果報酬型で初期費用不要 ・説明会や面接日程調整、内定フォローなど業務を代行してくれる ・紹介数や学生の質にばらつきがある場合がある | ・人事リソースが限られている企業 ・少人数採用やピンポイント採用を希望する企業 ・媒体で効果が出なかった企業 |

|

|

|

| ・合同説明会やインターンシップなどで学生と直接接点を持てる ・短期間で多くの学生と会える ・イベント準備や当日の運営など工数が多い ・企業の雰囲気や魅力を直接伝えやすい | ・企業風土や社風を直接伝えたい企業 ・業界特化や地域密着型の企業 ・短期間で多くの接点を持ちたい企業 |

|

|

|

| ・X(旧Twitter)、Instagram、LINEなどSNSで企業認知拡大や ・継続的な情報発信により訴求効果を高めやすい ・無料で運用開始できる | ・若年層やITリテラシーの高い学生を狙いたい企業 ・コストを抑えたい中小企業 ・自社の魅力を継続的に発信できる企業 |

|

|

|

就職サイト

就職サイトは、自社の求人情報を掲載してサービスの利用学生からの応募を獲得して選考に誘導できます。

就職サイトは学生の利用率が高く、求人情報の告知方法としてポピュラーな手法です。

就職サイトは求人情報掲載フォーマットが整っているため、採用準備や告知が遅れてしまった場合でも、比較的スピーディーに求人情報の作成から公開までおこないやすいメリットがあります。

また、原稿内で自社の魅力を上手く伝えることで、ターゲット学生への訴求力を高めやすくなります。

一方で、採用活動のスタートが遅れると、他社がすでに多くの学生を集めている状況となり、優秀な人材の採用枠が埋まってしまうリスクが高まります。

そのため、いちはやくターゲット学生に自社の求人情報の訴求をおこなうために、求人情報を目立たせるための工夫が必要です。

就職サイト内で求人情報の露出を高めるためには、有料オプションやプロモーションプランの活用が効果的です。

たとえば、サイト内の上位表示オプションや注目求人枠、特集ページへの掲載、スカウトメールの配信などを利用することで、より多くの学生の目に触れる機会を増やせます。

また、バナー広告やタイアップ記事などを活用して、自社の魅力や特徴を強く打ち出すことも、認知度向上に直結します。

これらのオプションは追加コストが発生しますが、短期間で多くの応募者を集めたい場合や、他社との差別化を図りたい場合には非常に有効です。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、サービスに登録しているターゲットとなる学生に直接スカウトやオファーを送ることで、求める人物像に合致した学生に効率的にアプローチできます。

1対1のコミュニケーションを通じて学生の志望度を高めやすく、選考やインターンシップに誘導しやすい特徴があります。

特に採用活動の準備や告知が遅れている企業の場合、他社よりも早くターゲット人材に接触し、短期間で母集団を形成する必要があるため、ダイレクトリクルーティングの活用は有効な選択肢となります。

しかし、スカウトメールの作成や候補者の選定など、担当者の工数が増大しやすい点には注意が必要です。

そこで、採用活動に遅れがある企業には、スカウト代行サービスの導入や、スカウト候補者を自動で選定してくれる機能があるサービスを選ぶことをおすすめします。

また、スカウトメールの文面をAIが自動作成してくれる機能を活用すれば、担当者の負担をさらに軽減しつつ、迅速に多くの学生へアプローチすることが可能です。

こうした機能を持つサービスを選択することで、限られた時間や人員でも効率的にスカウト活動を進めることができ、採用活動の遅れを挽回しやすくなります

人材紹介

人材紹介は、エージェントが企業の要件に合った学生を選定・推薦し、説明会や面接日程の調整、内定後のフォローなど、採用活動に関わる多くの業務を代行してくれるサービスです。

自社のターゲット学生が多く利用しているサービスを選ぶことで、選考の質を高めやすくなります。

最大の特徴は、成果報酬型が主流である点です。

採用が決定した場合にのみ費用が発生するため、初期費用が不要で無駄なコストを抑えられます。

この仕組みによって、企業は採用コストの高騰リスクを最小限にしつつ、必要なタイミングで効率的に採用活動を進めることが可能です。

また、ほかの採用サービスや手法と併用しやすいという利点があります。

このため、採用活動が遅れている企業でもリスクを抑えながら、同時に複数のチャネルで母集団形成を進めることができる点は大きなメリットです。

特に、採用リソースやノウハウが限られている企業や、短期間で効率的に候補者を集めたい場合には、人材紹介サービスの活用がおすすめです。

採用イベント

採用イベントは、合同説明会やインターンシップなどを通じて学生と直接接点を持つことができるため、短期間で多くの学生と出会える点が大きな特徴です。

企業はイベントを通じて自社の雰囲気や魅力を直接伝えられるため、学生の志望度を高めやすく、企業ブランドの向上にもつながります。

直接コミュニケーションを取ることで、求職者のスキルや適性をより深く理解でき、短期間で優秀な人材を効率的に獲得できる絶好の機会となります。

採用活動が遅れている企業にとっても、採用イベントは非常に有効な手段です。

なぜなら、通常の採用スケジュールに乗り遅れた場合でも、イベントを活用すれば1度に多くの学生と接点を持つことができ、短期間で母集団形成を進めることができるからです。

また、イベントでは企業の担当者が直接学生と会話できるため、求人情報だけでは伝わりにくい自社の魅力や社風をアピールしやすく、ほかの企業との差別化を図ることにもつながります。

一方で、イベント準備や当日の運営には一定の工数がかかるものの、採用活動の遅れを取り戻したい企業にとっては、短期間で多くの学生にリーチできる点や、効率的に優秀な人材と出会える点が大きなメリットとなります。

採用スケジュールの遅延やエントリー数減少に悩む企業にとって、採用イベントの活用は有力な対策の1つです。

SNS採用

SNS採用は、特に新卒採用において非常に有効な手段の1つです。

従来は就職サイトや企業の採用HP、合同説明会が主な情報発信の場でしたが、現在ではSNSを活用した採用活動が注目されています。

これは、InstagramやX(旧Twitter)、LINE、TikTokといったSNSが学生層に広く利用されているため、企業の認知拡大や学生へのダイレクトなアプローチを実現しやすいからです。

また、企業のリアルな社風や社員の雰囲気を写真や動画で発信できるため、学生が企業選びの参考にしやすく、親近感や信頼感も生まれやすくなります。

また、SNSは基本的に無料で運用を開始できるため、採用活動に出遅れている企業でもリスクを抑えて手軽にスタートできます。

ほかのサービスとの併用もおこないやすく、メインで活用する求人情報の掲載先のURLを記載して、発信することも可能です。

そのため、自社を知らない潜在層へのアプローチにも役立ちます。

SNSの選定方法としては、ターゲットとなる学生が多く利用しているサービスを選ぶことが大切です。

例えば、Z世代の学生はInstagramやTikTok、X(旧Twitter)、LINEなどを日常的に活用しているため、これらのプラットフォームを中心に採用活動を展開することで、効率的に学生層にアプローチできます。

学生の情報収集行動や企業選びの過程を考慮し、どのSNSがターゲット層に最適かを明確にした上で運用を開始することが成功のポイントです。

SNSの運用工数を割くことができない場合は、SNS採用の代行会社へのサポートを依頼しましょう。

ポイント2.新卒採用に活用するサービスを選定

採用手法を決定した後は、具体的な採用サービスの選定をおこないます。

採用サービスごとに利用している学生層や料金体系が異なるため、自社のターゲットとなる学生が多く利用しているサービスを選ぶことで、ターゲット学生の採用をよりスムーズに進めることができます。

また、就職サイトやダイレクトリクルーティング、採用イベントには、幅広い学生が利用する総合型サービスと、理系や体育会系、ベンチャー志向の学生など特定の層に特化したサービスがあります。

本章では

・総合型の就職サイトの「マイナビ」、上位校学生の採用が得意なONE CAREER(ワンキャリア)

・総合型のダイレクトリクルーティングサービスの「Re就活キャンパス」、理系学生の採用に特化した「OfferBox(オファーボックス)」

・総合型と特化型イベントを兼ね備えた「キャリタス就活フォーラム」、上位校学生を集めた「DEiBA(デアイバ)」

・理系学生の紹介に特化している人材紹介の「理系就職エージェントneo」の紹介をおこないます。

1. マイナビ

マイナビは学生利用率NO.1*の就職サイトです。

文系理系を問わず、多くの学生がインターンシップ期から利用してきます。

さまざまな志向の学生が利用しているため、業種や職種を問わず、また大手企業から中小、ベンチャー企業も利用しやすい特徴があります。

また、地方学生も多いため、地方採用にもおすすめです。

マイナビは就職サイトの運営だけでなく、全国各地で年間を通して大規模合同説明会や、業種、学部にセグメントした小規模イベントも実施しています。

就職サイトへの掲載に合わせて、イベントで学生に直接アプローチしたい企業におすすめです。

*¹調査実施機関:株式会社マイナビ、アンケート提供元:DataLab株式会社(2024年5⽉

2.ONE CAREER(ワンキャリア)

ONE CAREER(ワンキャリア)は登録学生数は35万人、月間訪問数は150万人です。

上位校学生の利用が多く、東大・京大生の95%以上、早慶・MARCH生の80%以上が利用しており、高学歴層の学生へのアプローチをおこないたい企業におすすめです。

ONE CAREERは通年で利用できるため、就活後期まで活動をおこなう学生にアプローチしやすい特徴があります。

また、求人情報の掲載だけでなく、登録学生の中から自社のターゲット学生を選定して直接スカウトをおこなう、スカウトサービスプランもあります。

3.Re就活キャンパス

Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)はChatGPTを活用した「スマートESアシスタント」や動画で企業研究ができる「JobTube」など、学生の就職活動を支援する独自機能により、自社への関心度を高めながら効率的に母集団形成がおこなえるダイレクトリクルーティングです。

また、登録学生の約80%が中小企業を志望しているため、企業知名度の向上が課題の企業も活用しやすい特徴があります。

さらに、AIスカウト機能によりエントリーにつながりやすい学生をAIが知らせてくれるため、スカウト工数を削減しやすくなります。

そのため、採用活動に出遅れてしまった企業におすすめです。

4.OfferBox(オファーボックス)

OfferBox(オファーボックス)は就活生の2人に1人が登録しているダイレクトリクルーティングです。

理系学生が多く利用しているため、理系学生の採用をおこないたい企業におすすめです。また、AIと適性検査を活用した高度な検索機能により、自社のターゲット学生をピンポイントで抽出しスカウトできるため、選考開始時期が遅れてしまった企業に適しています。

さらに、日程調整機能、選考管理リストなど採用担当者の工数を削減する機能も充実しているため、採用活動を円滑に進めることができます。

5.キャリタス就活フォーラム

キャリタス就活フォーラムは就職サイトのキャリタスと連動してイベントを開催しています。

年間を通して全国約30ヵ所・約300開催されているため、就活早期から後期にかけて出展しやすい特徴があります。また、機械・電気・電子・情報系、土木・建築系、理系、U/Iターン向けなど対象学生をセグメントしたイベントも開催されるため、複数のターゲット学生と、1度のイベントで接点を持ちやすい点も特徴です。

6.DEiBA(デアイバ)

DEiBA(デアイバ)は就職意欲が高い上位校学生に直接アプローチできるスカウト型イベントです。

テーマごとのグループワークを通して学生の評価をおこない、評価学生に対してインターンシップや次回選考へのオファーが可能です。

そのため、選考効率を高めたい企業におすすめです。また、イベント後は参加学生の情報や学生からの企業アンケートの共有がおこなわれるため、イベント後に学生へアプローチができます。

7.理系就職エージェントneo

理系就職エージェントneoは、理系学生の紹介に特化している新卒人材紹介サービスです。機械系・電気電子系・情報系・化学系を中心とした集客をおこなっており、企業へターゲット学生を紹介しています。

エージェントは学生1人ひとりと時間をかけて面談をおこない、紹介予定企業への惹きつけも強化します。紹介時に学生は企業の選考志望度が高い状態であるため、採用につながりやすい特徴があります。

また、文系学生を中心とした人材紹介サービス、「就職エージェントneo」も運営しています。

いずれも完全成果報酬型のため初期費用がかかりません。そのため、採用サービスの併用にもおすすめです。

上記で紹介をおこなったサービス以外にも、新卒採用サービスがあります。

サービスについてより多くの情報を集めたい企業は、採用実績が豊富な採用コンサルタントへの相談がおすすめです。

ポイント3.学生情報の管理体制を構築

学生情報の管理体制を構築することは、新卒採用活動において非常に重要です。

管理体制が整っていない場合、選考辞退や内定辞退につながるリスクが高まります。

たとえば、応募後のお礼メールや選考案内の連絡が遅れると、学生が他社の選考を優先する可能性があります。

また、内定承諾後も定期的なフォロー連絡を怠ると、学生が不安を感じて内定辞退につながる場合があります。

このような管理不足による辞退は、採用活動の開始時期が遅れている場合には特に避けるべき人的ミスです。

新卒採用では多くの学生が同時期に就職活動を開始するため、効率的かつ正確な情報管理が不可欠です。

学生情報の管理体制が十分でない、または管理ノウハウに不安がある場合は、採用管理システムの導入が推奨されます。

採用管理システムを活用することで、応募から選考、内定、入社までの一連のプロセスを一元管理でき、応募者ごとの進捗状況や連絡履歴の可視化、定期的な情報発信、リマインドメールの自動送信などが可能になります。

また、LINEやSNSとの連携機能を持つシステムもあり、学生とのコミュニケーションを強化し、連絡漏れや対応遅れを防ぐことができます。

さらに、採用管理システムを導入することで、応募者データベースの構築や分析も容易になり、ターゲット学生への最適なアプローチや、採用活動全体の効率化・質の向上が期待できます。

補足として、学生情報を管理する際は、氏名や連絡先、大学・学部名、クラブ活動などの基本情報だけでなく、自社の採用方針に合わせた項目を加えることで、より効果的なデータ活用が可能です。

また、個人情報の取り扱いには十分注意し、セキュリティ対策を講じることも重要です。

ポイント4.内定者フォローを実施する

前章で解説をおこなっていますが、無事に内定者が決まったあとは、入社までの内定者フォローが重要です。

学生がどのようなことに不安を感じているのか、交流会などを実施してヒアリングをおこない、コミュニケーションを通して不安を緩和させることで、内定辞退を防ぎやすくなるためです。

また、入社前に既存社員との信頼関係を構築しておくことで、早期離職の防止にもつながります。

そのために、社内イベントや体験イベントへの誘導がおすすめです。

内定を出すことが採用のゴールではなく、入社後の育成まで見据えたフォローを心がけましょう。

4.まとめ

近年はインターンシップを通して選考をおこない内々定を出す企業が増えているので、3月の広報解禁日前に内々定を得ている学生が増えています。

そのため、新卒採用は前年度からの準備が大切です。

新卒採用の準備が遅れてしまっている企業は、既存のサービスだけでなく複数のサービスを併用して、より多くのターゲット学生に、自社の求人情報を知らせることができるように、工夫が必要です。

また、ターゲット学生を直接スカウトできる、ダイレクトリクルーティングもおすすめです。

地方創生の未来へ、新卒採用で活力を届ける

地方採用、建設・不動産、小売、IT業界に強みを持つ採用支援のエキスパート。企業ごとに異なる採用課題を的確に把握し、最適なプランニングを提供します。 ネオモデルとして全社の模範社員にも選出され、会社の顔として幅広く活躍しているプランナーです。

- 名前

関谷/新卒採用領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る