新入社員の離職率を下げる方法とは?|業界別最新動向を徹底解説

新入社員定着

近年、新入社員の早期離職が顕著となってきており、多くの企業が課題を抱えています。

特に新入社員の離職が企業にもたらす影響は大きく、採用・育成コストの損失や場合によってはほかの社員のモチベーション低下にもつながります。

<この記事で紹介する3つのポイント>

- どのような理由で新入社員は離職をしているのか

- 新入社員の早期離職が企業に与える影響

- 新入社員の離職率を下げる方法

自社の状況を振り返りながら今後の採用にお役立てください。

目次

1.新入社員の離職率は?

本記事では新卒で入社した従業員のことを新入社員と定義します。

新入社員の離職率は全労働者の中で特に高いといわれています。

本章では厚生労働省のデータをもとに、入社1年以内と3年以内の離職率、さらに業界別の離職率をわかりやすくご紹介します。

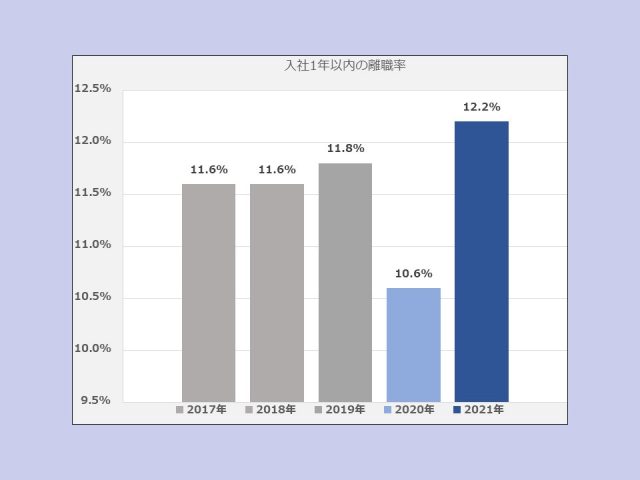

入社1年以内の新入社員離職率

厚生労働省が2022年10月に発表したデータによれば、2021年度は大学卒の12.2%が1年以内に離職しています。

単純計算すると、採用した10人のうち1人以上の新入社員が離職している状況です。

2020年度は一時離職率が微減しており、コロナ禍の影響があったと考えられますが、2021年度にはさらに上昇しています。

社会情勢により多少変動はあるものの、今後も同水準の離職率であることが予想されます。

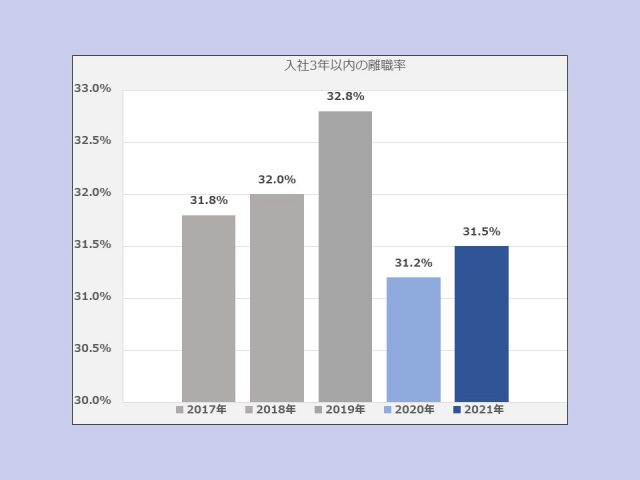

入社3年以内の新入社員離職率

厚生労働省の2022年10月調査によると、最新のデータでは3年以内に31.5%の新入社員が離職しています。

10名の大学卒学生を採用していた場合入社3年以内に3名以上が離職しています。

コロナ禍前までは微増傾向にありましたが入社1年以内の離職率と同様、一時コロナ禍により1.6ポイント減少しました。

しかしその後は以前と同水準まで戻り、今後再び微増していくことが予想できます。

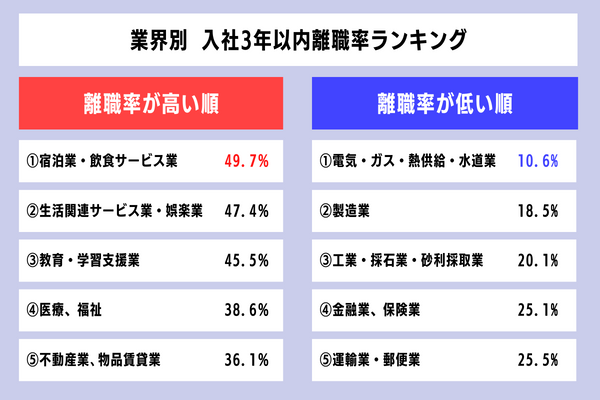

業界別 新入社員離職率ランキング

参考:厚生労働省『新規大卒就職者の産業別就職後3年以内の離職率』

2022年10月におこなった厚生労働省の調査で入社3年以内の離職率が高いグループと低いグループを比べると、接客系の業界の新入社員は早期離職する割合が高いことがわかります。特に宿泊業、飲食サービス業は新入社員が入社した3年後に約半数が離職しています。

逆に電気・ガス・熱供給・水道業は特に早期離職する割合が低いことがわかります。

早期離職率が一番高い業界と一番低い業界の割合の差は、約5倍と大きな差が開いています。

業界別の離職率を把握した上で、特に離職率が高い業界の採用担当者は対策をおこないましょう。

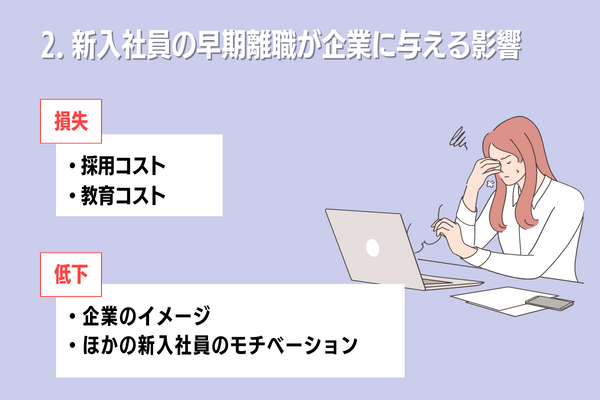

2.新入社員の早期離職が企業に与える影響

長い選考過程を経て採用し、会社の未来を担う人材として教育をしても、早期離職されると会社には悪影響を与えます。

可能ならなるべく避けたいさまざまな損失について今1度考えていきましょう。

採用コストの損失

企業は新入社員を採用するにあたって採用コストを負担しています。

早期離職が発生すると企業は採用コストの損失が生じることになります。

選考途中での辞退とは違い、早期離職は入社をしているので、採用に加え入社に関わる費用も掛かっています。

株式会社マイナビの調査によれば、1社当たりの採用費総額平均は約298.7万円、入社予定者1人あたり約45万円をかけています。

さらに内定後にかける費用平均は約44.9万円となっており、採用コストの損失は小さくありません。

教育コストの損失

新入社員の早期離職は採用工数や採用コストだけではなく、教育コストの損失にもつながります。

新入社員の教育費用はひとり当たり3万~50万円と企業や業界、職種により大きく変動します。

採用コストとは違い、教育コストは入社後にかかる費用となっているため、せっかく入社してもすぐに離職をされては会社にとって大きな損失です。

企業のイメージ低下

新入社員の離職率が高い企業は教育ができない、職場環境が悪いなどの企業の社会的評価やイメージに悪影響を与えることになります。

企業の求人票にも、離職率が高いという記載があると、採用において不利になることがあります。

ほかの新入社員のモチベーション低下

新入社員が早期離職をしてしまうと、離職をした社員と同期であるほかの新入社員のモチベーションが下がってしまいます。

離職を考えている新入社員は離職をする前に同期に相談をしたり、ネガティブな情報を伝えている可能性があります。

ネガティブな感情を抱いていなかった新入社員のモチベーションも低下することになりかねません。

3.新入社員が離職する理由

新入社員はさまざまなことを考慮した上で離職することを決断しています。

今の若手世代は少し前の世代と比べても執着がないことが特徴として挙げられます。

転職サービスや便利なツールが多い分、自力でできることが多く、以前と比べて転職へのハードルが低いです。

新入社員の離職を止めるためにはその特性を理解した上で自社の課題に合った対策を立てましょう。

自身の希望と業務内容のミスマッチ

新入社員がやりたいと思っていた業務内容と実際の業務内容にギャップがあると離職の可能性が高まります。

全く興味のない仕事しかできない環境は”やらされている感”が特に強く出てしまいます。

さらに、転勤・部署異動にともなう業務内容の変更も不満の原因となりやすいので慎重に検討しましょう。

待遇や福利厚生による不満

貢献度が高い新入社員に対して適切な処遇が与えられないことは不満の原因になりえます。

Z世代は特に安定思考といわれており生活基盤を預ける企業の待遇や福利厚生などをシビアに見ています。

キャリア形成をする上での不安

社内にポストがなかったり、ロールモデル不足によりどのようにキャリアを築けばいいかわからず、モチベーションが低下する可能性があります。

業務に励んだ先のゴールとしてキャリアを考えたい新入社員も多く、目指すキャリアが定まらないとやりがいを感じられず離職に至るケースが考えられます。

勤務時間への不満

慢性的に長時間労働をするのが当たり前だったり、日常的に休日出勤しなければならなかったり、勤務時間も不満に繋がりやすい原因の1つです。

今やどこも人手不足の状況で新入社員に負担が集中した結果早期離職してしまい、さらに人手不足という最悪の状況になりかねません。

上司が適切な管理をしたり、根詰めていたら声掛けをするようにしましょう。

人間関係によるストレス

職場での人間関係のストレスは離職理由と密接な関係にあります。

多くのケースがコミュニケーション不足が原因です。

上司や部下とのコミュニケーションの機会が少ないため、業務上の問題や不満を上手く処理できず、ストレスを抱えます。

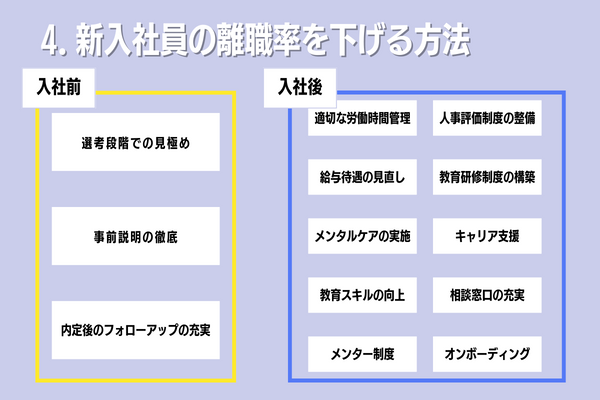

4.新入社員の離職率を下げる方法

新入社員の離職率を下げるためには何から始めれば良いのでしょうか。

本章では離職率低下に向けた施策を、新入社員入社前・入社後に分けて詳しくご紹介します。

入社前にできる3つの対策

学生は多くの企業の中から入社を決め「うまくやっていけるか」「仕事を続けられるか」などさまざまな不安を持ち続けながら入社します。

そうした不安を抱えている新入社員に対し、入社前から真摯にコミュニケーションをとることが重要です。

学生から「この会社で本当に大丈夫かな」「すぐ辞めればいいか」と思われないための具体的な対策を詳しくご紹介します。

選考段階での見極め

採用活動の選考段階で適正な判断をおこなうことは早期離職を防ぐために重要です。

学生の性格や能力を事前に見極めてミスマッチを防ぐことで、入社後の離職率を下げることができます。

適性検査を導入することも早期離職対策に効果的です。近年はAIの技術を利用した適性検査も注目されており、自社の社風にマッチするかどうかを判断することも可能です。

事前説明の徹底

入社後のギャップによる離職を防ぐために、企業の情報を入社前に説明することが重要です。

社風や企業理念はもちろん、実際の業務内容や組織体制など、新入社員が求める情報を先回りで発信するように心がけましょう。

改善点や課題も伝えることで企業に対する不安感を払しょくできます。

その手段として自社説明資料の活用が効果的です。

オンラインでのやり取りを生かし、自社パンフレットや企業説明動画など事前に情報を渡すことで新入社員の理解度を深めることに繋がります。

内定後のフォローアップの充実

内定が決まっていても入社が近づくにつれ新入社員の不安は大きくなります。

内定通知後にフォローをせず、放置することがないようにしましょう。

内定後フォローアップの内容として懇親会、電話やメールでのフォロー、勉強会の実施、社内報の配布、社内見学や個人面談の実施、社内行事参加などがあります。

そのほか内定インターンシップをおこなうのも効果的です。実際の業務内容を体感することで入社後も安心して働くことができます。

入社後にできる9つの対策

新しく入社をした新入社員は学生から社会人へと環境が変わります。

新しい生活とともに挫折や失敗などネガティブなことも多くなり、離職してしまう新入社員も少なくありません。

ここでは入社した新入社員に対し、早期離職を防ぐ方法をご紹介します。

新入社員研修制度の構築

新入社員の離職率を改善するためには新入社員研修によって自社への理解を深め、エンゲージメントを高めることが重要です。

入社直後の研修に加え、その後も新入社員の成長段階に合わせた研修を実施することで成長を促し、モチベーションを保つことができます。

研修の効果を高めるため、教育担当のスキルを上げることも重要です。

適切な労働時間管理

新入社員の精神的、身体的負担を軽減させるためには労働時間管理が重要です。

始業時間だけでなく終業時間を適切に定めることで仕事にメリハリを付け、生産性向上につなげることができます。

最近では指定時間になるとPCが自動シャットダウンする機能を導入し、長時間労働の是正をはかる企業も増えています。

人事評価制度の整備

人事評価制度が明確になっていない場合、自身の評価が正当でないと判断されモチベーションの低下や離職に繋がってしまうケースが考えられます。

評価制度の開示はもちろん、社員の納得感を醸成するために評価内容についても改めて見直しをおこないましょう。

近年は上司だけでなく同僚や部下から評価を受ける360度評価や、MBO(目標管理制度)、OKR(ObjectivesKey Results)など、時代の変化とともにさまざまな評価手法が生まれています。

まずは社員の働き方に合わせて定期的に人事評価制度を見直しましょう。

給与処遇の見直し

企業比較をする際に給与処遇を重要視する新入社員は多いため、早期離職の理由とならないよう自社の現状を業界内や同業他社と比較することが重要です。

基本給と諸手当、月給と賞与のバランスが適切でないか分析することも給与制度の見直しとして有効です。

人事評価制度と給与制度は密接な関係にあるため、慎重に見直す必要があります。

メンタルケアの実施

会社全体でストレスケアをおこなうことで、社員全体の離職防止につながります。

メンタルケアは早期発見と予防がカギとなるため、日常的にストレスチェックを実施し、社員の状況を把握することでストレスによる悪影響を防ぎましょう。

キャリア支援

新入社員は社会人経験が少ないため、キャリア形成方法を知りません。

入社直後からキャリア支援をおこない、将来の夢や目標に向かってサポートすることが必要です。

社内で学習ツールを導入し、資格取得応援制度を設けるなど、新入社員の学習意欲を高める仕組みを作ることが効果的です。

メンター制度

メンター制度とは経験の浅い社員を支援する制度で、先輩社員が幅広いサポートをおこないます。

経験豊富なメンターが身近にいることで相談しやすくなり、新入社員の離職率低下に繋がります。

相談窓口の充実

新入社員が悩んだ際に気軽に相談できる窓口があれば、離職を防げる可能性があります。

相談窓口は健康相談、ハラスメント相談、メンタルケアの相談など、幅広い内容に対応できると良いでしょう。

さらに個人情報の取り扱いには十分に配慮し、場合によっては産業医との連携を取ることも有効です。

オンボーディング

新入社員の定着化、即戦力化を促進するためにはオンボーディングの実施が重要です。

新入社員をいち早く職場に慣れさせ企業文化や風土に馴染めるよう、既存社員と協力しながら実施するようにしましょう。

一方で、オンボーディングを成功させるためには徹底した事前準備も必要になるため、新入社員が入社する前から検討することをおすすめします。

5.新入社員の離職率改善に役立つサービス

ここまでは主に自社でできる離職率低下の対策をご紹介しました。

では、新入社員の離職率低下に役立つサービスはどのようなものがあるのでしょうか。

新卒紹介サービス

新入社員研修サービス

6.まとめ

近年、新入社員は早期離職率が高まっており、特に接客系の業界で離職率が高いことがわかりました。

せっかく費やしたコストが無駄になることを防ぐためにも、新入社員が離職する原因を知り、離職率を下げる施策が必要です。

しかしすぐに効果が出る施策は少ないため、入社後だけでなく入社前の採用選考過程から対策をしていくことが重要です。

自社でできることをしながら採用サービスを活用し、入社後も活躍できるような人材を獲得しましょう。

新卒採用を通して企業成長のご支援を

一貫して人材紹介に従事しており、社長賞をはじめ多く賞を受賞。現在では、採用ウェビナーなどを通じて、複数企業様の採用支援にも携わっております。新卒採用に課題のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

- 名前

平原/新卒領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る