採用業務効率化の3つの方法とおすすめツール8選の比較一覧

採用業務効率化ツール8選比較

採用業務効率化は、多忙な採用担当者の負担を軽減や、迅速かつ効率的な採用活動に欠かせない課題のひとつです。

採用業務を効率化できるツールや方法は複数あります。

そのうちのひとつ、採用管理システム(ATS)は応募者情報を一元管理でき、面接日程の調整も自動化されるため、選考の初期段階の管理ミスや業務時間を大幅に減らせます。

また、応募受付直後の初期スクリーニングにAI面接ツールや録画面接ツールを活用することで、属人的な評価を防ぎつつ、ターゲットの選定をスピーディに実施可能です。

そのため、採用担当者は年間数十時間の余剰時間を生み出しやすくなります。

採用業務の効率化のためには、企業の採用課題に合うツールや方法を選ぶことが大切です。

本記事では

・採用業務の現状と課題解決方法

・採用業務を効率化できるおすすめサービス比較一覧

・採用効率化ツール選定のポイント

を解説します。

目次

1.新卒採用業務の現状

新卒採用は企業の将来を形作る重要な人材を発掘し、育成するための活動です。

採用プロセスは、採用戦略の立案から募集の開始、エントリーの受付や内定まで多岐にわたっています。

特に多くの学生を扱う場合は、日々の業務量が非常に増大します。

そのため、採用担当者は多くのタスクを的確に管理しなければなりません。

本章では、新卒採用担当者に求められる具体的な業務や全体のフロー、そして中途採用との違いについて詳しく解説します。

新卒採用担当者に求められる業務

新卒採用担当者の仕事は多岐にわたります。

まず、採用戦略の立案です。

会社の方針や事業計画を踏まえて、いつまでに、どのような人材を何人採用するか計画を立てます。

求める人物像を明確にし、部署ごとのニーズを把握するため、関係者とコミュニケーションをとることも重要です。

次に、インターンシップの企画・運営があります。

インターンシップは学生に業務体験の機会を提供し、企業理解を深めてもらうためのものです。

主に参加募集やプログラム内容の検討、受け入れ体制の整備を担当します。

企業説明会の開催も、新卒採用担当の主要業務です。

説明会の日程調整、案内、参加者管理、説明会資料の作成、質疑応答の準備をおこないます。

オンラインでの開催も増えているため、Web会議システムの運用対応も求められます。

選考業務では、面接日時の調整や評価の集約をおこないます。

日程調整は特に手間がかかり、学生と面接官の両方と連絡を取りながら調整ミスがないように、慎重に進める必要があります。

最後に、内定者フォローです。

内定受諾の確認や入社前の手続き支援、コミュニケーションを取り続けることで内定辞退を防ぎます。

内定者の交流イベントを企画することもあります。

これらの採用業務を効率化するためには、採用管理システムや日程調整ツールの活用が効果的です。

効率よく情報を管理し、多忙な中でも重要な業務に集中できる体制づくりが必要となります。

エントリーの受付から内定出しまでの全体フロー

新卒採用の全体フローは、エントリー受付から内定出し、入社準備まで長期にわたります。

まず学生のエントリー受付では、大量の応募情報を正確に管理する必要があります。

ここでの課題は、問い合わせ対応の多さや応募データ管理の煩雑さです。

手作業の管理ではミスが起きやすく、進捗が共有されにくくなります。

書類選考では、学生の基礎情報や適性を正確にスクリーニングしなければなりません。

評価のばらつきや採点ミスが起こりやすく、ターゲット学生の採用を逃してしまう可能性があります。

複数回の面接になると、面接官とのスケジュール調整も大きな負担です。

電話やメールでの連絡は時間がかかり、調整ミスや連絡漏れに注意が必要です。

情報共有方法がバラバラなために、進捗管理が複雑になると、学生への連絡漏れや遅延が生じて、選考辞退につながる可能性が高まります。

内定通知後のフォローも長期的かつ重要な業務です。

内定受諾の確認や入社までの手続き支援に加えて、内定辞退や早期離職を防ぐことも重要です。

内定辞退や早期離職を防ぐためには、学生との信頼関係を構築する時間の確保や、入社前の不安を取り除くための密なコミュニケーションが求められます。

工数が急増するポイントは選考、面接、連絡の段階

採用業務の工数が増えるのは選考時です。

特に選考初期はエントリーが同時期に集まるため、学生と面接官のスケジュールを複数名分、同時に調整する必要があります。

日程調整は、手作業のメールや電話では時間がかかり、連絡ミスや日程の重複も起こりやすいため、採用担当者が疲弊しやすい工程です。

しかし、遅延すると優秀な学生の離脱リスクが高まり、採用機会の損失になります。

面接の評価や情報の集約も工数がかかります。

複数の面接官の評価を公平にまとめ、合否を決めます。

評価基準が曖昧だと判断がばらつき、本来のターゲット学生を採用しにくくなる可能性も高まります。

そのため、採用担当者の業務のなかでも重要な工程です。

中途採用との違い

新卒採用と中途採用は、その目的や業務内容に明確な違いがあります。

そのため、採用担当者は新卒採用と中途採用で、採用戦略を分けて考える必要があります。

新卒はポテンシャルや適性重視、中途は即戦力や経験重視

| 評価ポイント | 新卒採用 | 中途採用 |

重視する評価基準 | ・ポテンシャル重視 | ・即戦力となる実務経験や専門スキル |

選考の焦点 | ・成長の可能性を見極める ・自社との適合性 | ・即戦力として活躍できる経験やスキルの有無 |

評価の難しさ | ・経験やスキルが少ない ・面接官による評価の揺らぎが生じやすい | ・実践的なスキルをその場で見極めにくい |

面接での主な評価項目 | ・コミュニケーション能力、意欲、価値観など | ・業務経験、スキルの深さ、実績 |

メリット | ・柔軟に育成可能 ・企業文化に馴染みやすい | ・教育コストを抑えやすい ・即戦力としての成果を早期に期待できる |

新卒採用は、社員としての成長可能性や企業への適合性を中心に評価します。

選考プロセスは、将来性を見極めることに重点がおかれ、即戦力ではなく企業との適合性や成長の可能性など、ポテンシャルを重視します。

一方で中途採用は即戦力として通用する実務経験や専門スキルが求められるため、即座に活躍できるかが選考の焦点となります。

採用の年間スケジュールや必要な業務プロセスの違い

新卒採用は、多くの企業が年度替わりの特定期間に集中して実施します。

そのため計画的に複数の学生を一括で選考、採用する体制を整えています。

対して、中途採用は通年で実施されることが多く、多様なポジションやタイミングに応じた柔軟かつ迅速な対応が求められます。

面接時に会社説明を兼ねることも多く、内定から入社までの期間も短めです。

新卒採用と中途採用は募集から選考、内定までのスケジュールが異なりますが、情報管理の正確性や連絡の遅れの防止はターゲットの採用に共通して必要となります。

特に少数で新卒採用と中途採用を担当している企業は、採用業務を効率化するために、採用管理システムなどの採用支援ツールを活用し、初期選考の自動化や情報管理、日程調整機能を利用することが効果的です。

2.従来の採用業務効率化の方法

採用業務を効率化させるために、主に4つの方法があります。

・採用プロセスごとに課題を整理する

・採用戦略やツールの見直し

・採用業務のマニュアル化、情報管理方法の確定

・評価基準の明確化、評価情報の共有

採用プロセスごとの課題を整理

まずは募集から応募の獲得、選考や内定連絡など、多岐に渡る採用プロセスのうちどの段階に課題をがあるのかを、整理することが重要です。

応募の獲得に課題があるのか、応募者情報の管理や日程調整に課題があるのかにより、具体的な採用業務の効率化に向けた施策が異なるためです。

応募段階や選考の質に課題がある企業は、採用戦略の見直しが求められます。

まずは採用したいターゲット学生像が明確になっているか、ターゲット学生に企業のどのような魅力を発信すれば応募動機を高めることができるのか、自社の魅力や強みの整理をおこない、求人情報に反映することも大切です。

採用戦略やツールの見直し

また、採用に活用している就職サイトなどの採用ツールやサービスが、企業が求めるターゲット学生が多く利用しているものであるかも見直しておくことにより、ターゲット学生に対して効率的に求人情報を訴求しやすくなります。

ターゲット学生が多く利用しているサービスを活用すると、ターゲット学生の母集団を形成をおこないやすくなり、選考の質を高めやすくなります。

結果として、選考の長期化や採用コストの削減にもつながりやすくなり、採用業務の効率化をはかりやすくなります。

採用業務のマニュアル化、情報管理方法の確定

採用業務のマニュアル化は、次年度以降の新卒採用業務を効率化させるために重要です。

採用担当者の変更時も、混乱を防ぎやすくなる利点があります。

評価基準の明確化、評価情報の共有

選考においては、評価基準を明確にしておくことでターゲット学生を取りこぼしにくくなります。

面接官が複数いる企業は、面接官ごとに評価基準があいまいになり、ターゲット学生以外の採用による早期離職や内定辞退につながることが少なくありません。

1度の採用でターゲット学生を見極めて入社につなげることで、定着率の向上につながります。

しかし、これらの採用業務効率化に向けた施策は、どれもアナログな作業がベースとなり、採用担当者が抱える課題の本誌素敵な解決には至りません。

課題の整理や情報の集約が手作業であるほど、採用業務を効率化するための業務が増えてしまう状況です。

採用業務全体の課題を把握することは重要ですが、新卒採用における採用担当者の負担は、特定の時期と業務に集中しやすい傾向があります。

次章では、採用担当者が実際に直面している課題を具体的に整理し、採用業務の効率化を阻む要因を解説します。

3.採用担当者の抱える課題

採用担当者が直面する最大の壁は、本来注力すべき経営戦略に基づいた採用戦略の立案や、求職者とのコミュニケーションに十分な時間を割けない点です。

特に、採用活動のさまざまな業務が手作業でおこなわれている企業は、採用担当者の業務効率が低下しやすくなります。

また、人為的ミスによる採用機会を失うリスクも高まります。

たとえば、求人掲載から応募受付、面接調整、連絡まで手動で進めている企業では、応募者情報の管理ミスや連絡漏れが起こりやすくなります。

特に複数の学生が短期間に集中する新卒採用時や中途採用の急募時、大量募集時には、連絡の遅れや初期スクリーニングが滞ると、選考の遅延や選考辞退のリスクが高まります。

このような状況が継続してしまうと、採用の質の低下や人材獲得力の長期的な弱化につながるため、早急な課題解決が必要です。

本章では、採用担当者の具体的な悩みや課題を明確にし、どのような対策が必要か解説します。

募集開始時から日程調整の手間

選考の初期段階で、応募者の管理や日程調整、連絡を手作業でおこなっている場合は、採用担当者にとって大きな負担となります。

Google DriveやDropboxなど、クラウド型のファイル共有ツールは導入しやすい特徴があり業務の1つひとつの作業は単純です。

しかし、同時期に複数名の応募が入りやすい新卒採用時や、中途採用の開始時期は、連絡漏れやスケジュールの重複などが起こりやすくなります。

また、PC上でおこなう定型業務をソフトウェアロボットが自動化する、RPAツールの活用も効果的ですが、応募者情報の管理や日程調整など複数のツールを併用しなけれなならない手間は解消しにくいです。

学生や在職中の求職者への対応が遅れると、選考辞退や内定辞退につながりやすいため、募集から面接調整の段階では、効率的かつスピーディな対応が求められています。

このような非効率を防ぎ採用業務を効率化させるためには日程調整や連絡の自動化、応募者情報の一元管理がおこなえるツールの活用により、採用業務を効率化できます。

短期間で大量の求職者を処理しきれない

新卒採用の繁忙期や急な中途採用ニーズの発生時は、多くの求職者から応募が来る可能性があります。

素早くかつ正確に処理しなければ、選考の遅延や人為的なミスを誘発し、優秀な人材を逃すことにつながります。

また、スピード対応の重要性から、効率的な情報管理と処理体制の構築が重要です。

対策として、日程調整や連絡の自動化、応募者情報の一元管理がおこなえる採用管理システム(ATS)や、初期選考を効率的におこなえるAI面接ツールの導入が適しています。

コア業務に専念できない

大量のルーティン作業に追われていると、採用戦略の策定や求職者の満足度向上、内定者フォローなど、優先度の高いコア業務に十分な時間を割けません

結果として、採用の質や長期的な人材獲得力が低下してしまいます。

採用担当者がコア業務に集中することで、ターゲット人材の採用や採用コストの削減施策、定着率の向上施策などに専念できるようになり、企業の採用力の向上につながります。

採用担当者がコア業務に専念するためには、採用管理システムやAI面接ツールなど、採用効率化につながるツールの導入や、採用代行サービスを導入することで、課題を解消しやすくなります。

採用業務を効率化できるツールは、課題解決に適した機能がそれぞれ異なります。

導入を検討する際は、まず自社の課題がどのような工程に生じており、どのように解決したいのかを明確にすることが大切です。

採用業務効率化の6ステップ

以下は、採用業務を効率化させるための6ステップです。

採用業務のどのような工程を自動化できるのか、どのようなツールの導入が適切なのかを段階的に掘り下げます。

ツールの導入後は効果検証をおこない、業務改善がみられた場合は、社内で横へ展開していきます。

・採用業務の可視化

・課題特定

・ツール検討

・スモール導入

・効果検証

・横展開

STEP1. 全業務を紙とExcelで可視化

採用業務を書きだして可視化します。

【やること】

・日々/週単位でやっている採用業務を全部洗い出す

例:応募受付、書類選考、面接日程調整、面接、内定連絡など

・それぞれに「かかっている時間」と「誰がやっているか」を記録

例:Aさん→応募受付1日30分、面接調整1日1時間など

採用業務の効率化をおこなうためには、まず定期的におこなう採用業務を全て洗いだします。

毎日おこなう業務だけでなく、週単位でおこなう業務も整理しましょう。

応募受付や書類選考、面接日程調整など、それぞれの業務にかかっている時間と、誰がやっているかをExcelなどにまとめることにより、可視化が可能です。

作業目安としては1~3日程度で完了し、次のステップに進みます。

以下は、採用業務の書き出し例です。

| 業務 | 担当 | 合計時間/週 | 方法 |

| 応募者情報入力 | A | 3時間 | Excel |

| 日程調整 | B | 4時間 | メール/電話 |

| 面接資料作成 | C | 2時間 | Word作成 |

| 合否連絡 | A | 1時間 | メール/電話 |

STEP2. 採用業務の課題トップ2を決める

効率化をすすめるべき採用業務を選定します。

【やること】

・ステップ1で作成したシートをもとに、1週間で一番時間を使っている業務を太字でマーキング

例:面接日程調整が週4時間かかってる⇒解決するべき課題

・解決するべき課題を2つに分類

例:自動化できそう、自動化せず社内で解決

【判断の目安】

・自動化できそう:Googleカレンダーや採用管理システム(ATS)、AI面接ツールなどの導入

・自動化せず社内で解決:Excelの機能で効率化

1週間で一番時間を使っている業務を太字でマーキングします。

その業務を、採用担当者が困っている採用業務として仮定します。

次に、該当項目を3つに分類しましょう。

・自動化できそう

・人がやっても成果変わらない

・やらなくてもよさそう

分類を終えたあとは、Googleカレンダーや採用管理システム(ATS)など、自動化できるツールが既存であるか確認をして、メモをしておきます。

STEP3. 採用業務効率化ツールの種類や仕組みを調べる

STEP2で抽出した自動化できそうな採用業務に対応する、採用業務効率化ツールやサービスの情報収集を開始します。

【やること】

・自動化できそうな業務の具体的な方法を調査

例:「日程調整 自動化」、「応募者管理 自動化」など

・採用管理システム(ATS)、面接自動調整ツール、AI書類選考、RPAなどの「無料資料請求」や「トライアル」で実際に操作や機能を調べて体験する

例:採用管理システム(SONAR HR、HRMOS、HERPなど)で応募者管理や合否メールの自動配信を試す

カレンダーツール(調整さん、TimeRexなど)で面接日程調整の自動化を体験

【つまづきポイント】

・難しそうと思っても、クラウド型やSaaSは想像以上に操作が簡単な場合が多い

対策:管理系ツールは一部無料トライアル期間があることが多いので、実際に使用してみる

ステップ2で絞り込みをおこなった、採用業務の課題のうち、自動化できそうなものについて、具体的にどのよう自動化できるか情報収集をします。

日程調整が課題の場合は、「日程調整 自動化」などのキーワードで検索してみてください。

検索結果をみて難しそうだと感じた場合は、資料請求やトライアル機能の積極的な活用がおすすめです。

クラウド型のサービスの多くは、簡易的な操作性や見た目を意識して作られていることが多いため、PC操作が苦手なひとにも使いやすくなっています。

また、一部ツールには無料トライアル期間として実際に利用してみることができるため、複数ツールを実際に触れて確認してみましょう。

STEP4. スモール導入

採用業務効率化ツールの導入時は部分運用をおこない、導入前後の工数負担や運用課題をまとめます。

【やること】

・導入直後に全社展開せず「部分テスト」を小さく始める

例:「営業職の書類選考の自動化」だけを1週間実施

「Aさんだけ採用管理システム(ATS)に合否入力してもらう」

・ツールの使い勝手、工数実際にどこまで減ったかを簡単な日報や日次報告で共有

・「本当に社内で利用できるか」、「採用担当者の負担が軽減したか」、「導入に対して現場がストレスを感じていないか」など、 KPIを決めて比較をおこなう

【つまづきポイント】

・現場への情報共有不足

必ず使用するメンバーに導入前の説明や使用後のヒアリングをおこなう

・トライアル期間後に「うまくできなかった点」もリスト化して、ツールや運用ルールの修正を実施

実際に採用業務効率化ツールを導入する際は、いきなり全社展開をせずに1~2週間かけて部分テストをおこないましょう。

一部運用のテストにより、ツールの使い勝手や採用業務工数がどの程度削減できたかを把握しやすくなります。

ポイントは、採用業務をおこなうメンバーにツールの導入を説明して、導入前後の感想などをヒアリングすることです。

また、部分テスト中に改善すべき点もピックアップして、ツールの運用ルールを整えていきます。

STEP5. 成果数値/KPIで効果検証

採用業務効率化ツールの導入前後の工数を比較します。

【やること】

・導入前後の業務にかかった時間、ミス、面接官の手間などを毎日記録

・週単位や月単位で「何時間工数が減ったか」「応募返信や日程調整のスピードが何%改善したか」を測る

・数値化して効果がない場合はツールの再検討や、手作業への一時戻しも即決する

【計測KPI例】

・応募から初回返信までの所要時間

・面接調整1件にかかる所要時間

・採用担当者全体の残業時間

・応募から内定までの日数

・ツール導入前後の手戻り・ミスの件数

ステップ2で挙げられた採用業務の課題を中心に、それぞれの業務にかかった時間や、手間を毎日記録しましょう。

週単位または月単位で何時間分の工数が減ったか、応募獲得から返信までの時間や日程調整のスピードが何%改善したかを測ることで、導入効果を可視化しやすくなります。

数値化して導入効果がみられない場合は、ほかのツールに乗り換えるなど、継続の可否を早めに判断しましょう。

STEP6. 最大の効果が出た分野から段階的に横展開

採用業務効率化ツールなどを試験的に導入した業務領域で、明確な効果が確認できた場合は、ほかの業務にも順次展開していきます。

【やること】

・成果が明らかな業務に順次スケール

例:「応募受付、面接調整」の自動化がに効果がでたら、「書類選考」や「内定者フォロー」も順次導入していく

・必要に応じて、研修の実施やマニュアル整備、運用ルール標準化

大掛かりな一斉導入は現場の混乱や反発を生みやすくなります。

しかし、スモールステップで進めることで、無理なく効果的に業務改善をおこないやすくなります。

4.採用業務を効率化できるツールの種類

採用業務を効率化し、質の高い採用活動をおこなうために役立つツールは、大きく3つにわけることができます。

・採用管理システム(ATS)

・AI面接サービス

・アウトソーシング

本章では各ツールの特徴と、それぞれが解決できる課題について解説します。

採用管理システム(ATS)

ATSとは採用管理システムを指します。

求人募集から応募者管理、面接日の連絡調整のほか、採用進捗管理など複雑な採用工数を一元管理することができます。

また、採用にかかわるコア業務の一元管理や採用進捗が可視化されることで、採用担当者の業務負担の軽減や採用前後のフォロー体制の強化をおこないやすくなります。

採用管理システム(ATS)の特徴とできること

採用管理システム(ATS)の特徴とできることは、求人管理、情報管理、選考管理、内定者管理、採用分析の5つです。

求人管理

複数のサービスに掲載している求人情報を一元管理できます。

求人票の一括作成や自社採用ページの管理、外部の求人媒体の募集状況もまとめて管理可能です。

応募の多い求人媒体を視覚的に確認しやすくなるため、採用媒体の見直しもおこないやすくなります。

情報管理

求職者の履歴書やプロフィールをデータ化して安全に管理します。

閲覧制限機能により個人情報を守ることが可能です。

また、選考時にほかの面接官に情報を共有しやすくなります。

選考管理

求職者ごとの選考状況や面接の日程調整を一括で管理します。

GoogleカレンダーやLINE、Gmailと連携し、日程調整の手間を省きます。

また、リマインド機能で連絡漏れを防止しやすくなるため、ターゲットの選考離脱を防止しやすくなります。

選考後は、面接評価を記録して社内で共有することが可能です。

選考の実施会場が複数ある企業や、面接官が複数いる企業、選考人数が多い企業におすすめです。

内定者管理機能

内定通知の発送履歴や受諾確認、フォローアップを効率化できます。

内定者へいつ、だれがどのようなコミュニケーションをとっているのかひと目で確認しやすくなります。

そのため、内定者フォローの不足による内定辞退や、早期離職を防ぎやすくなります。

採用分析

応募数や通過率、面接設定率などのデータを可視化します。

これにより採用課題を早期に発見し、改善策の立案が進みます。

さらに、蓄積した分析データはレポート化されるため、選考進捗の社内報告にも活用可能です。

採用管理システム(ATS)の導入は、採用業務の効率化だけでなく、情報の一元管理による質の向上にもつながります。

サービスにより操作の方法や分析内容、連携できるツールが異なるため、自社の採用課題に合う機能を選ぶことが重要です。

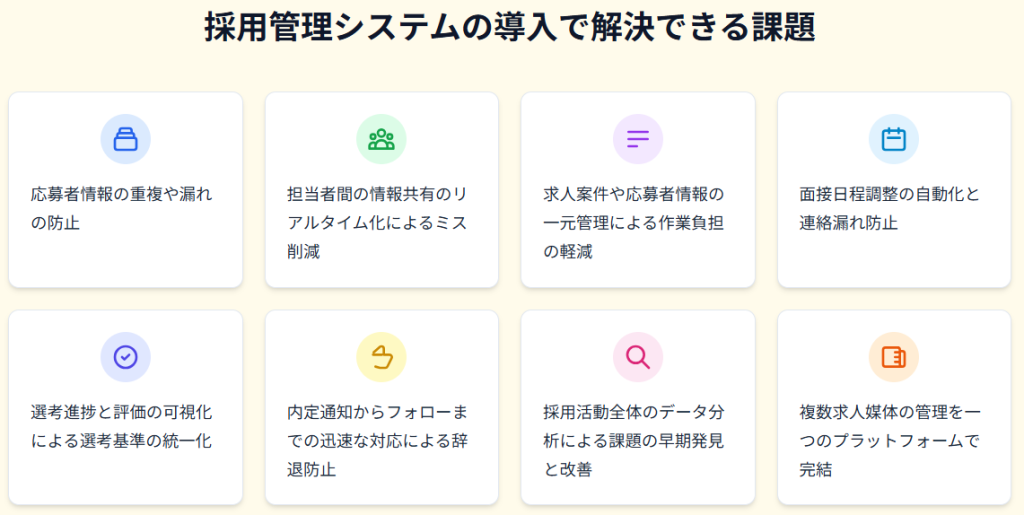

採用管理システム(ATS)で解決できる課題

採用管理システム(ATS)の導入により、解決できる課題は8つです。

応募者情報の重複や漏れ

データを一元管理するため、情報の管理漏れをなくせます。

採用担当者間の情報共有の遅れ

採用担当者間の情報共有をリアルタイムでおこなえるため、連携ミスや情報共有の遅れを減らせます。

求人案件や応募者情報の管理漏れ

複数の求人媒体に出稿している求人情報の管理を1つのシステムでおこなうため、求人情報の更新などの業務負担を軽減します。

面接日程の連絡漏れ、遅延の防止

面接日程の調整を自動化し、連絡漏れや遅延を防止します。

求職者だけでなく、社内の面接官同士のスケジュール調整もスムーズおこなえるため、面接日程の連絡のタイムラグも短縮しやすくなり、面接辞退のリスクも下げられます。

選考進捗の管理漏れと、評価の不透明化を防止

選考進捗や評価を可視化して管理でき、選考基準のばらつきを防ぎます。

公平で迅速な合否判断が可能になります。

内定通知やフォロー漏れ、連絡の遅延による内定辞退の防止

内定通知からフォロー対象者の管理や進捗管理を一括でおこない可視化するため、連絡漏れをなくし内定辞退を防ぎます。

採用課題の長期化の改善や、求人媒体の不適合によるコストの削減

採用データの分析機能により、採用課題を早期発見して改善策を立案できます。

また、媒体ごとの応募実績などもデータ化するため、媒体の見直しもおこないやすくなりコスト削減につながります。

求人媒体、採用ツールの管理工数の削減

複数の求人媒体を1つのプラットフォームで管理可能です。

求人媒体ごとの応募数や面接通過率などを一元管理できます。

また、面接に活用できるWeb会議ツールなども連携できるため、採用に必要なツールを1つの画面に集約可能なため、採用業務を効率化できます。

AI面接サービス

AI面接サービスは、従来の面接を「人間の勘や経験頼り」から「データとテクノロジー活用」へと進化させた仕組みです。

求職者との対話や反応をAIが定量的に解析して評価を可視化してくれるため、採用プロセスの効率と透明性を飛躍的に高めます。

この新しい面接スタイルは、求職者1人ひとりに均等なチャンスを提供しながら、採用担当者の業務負担も劇的に軽減できるため、これからの採用に不可欠なツールとして注目されています。

AI面接サービスでできること

AI面接は、単純に求職者の回答を録画するだけのツールではありません。

大量の求職者対応が必要な企業にとって、AI面接は選考業務を大幅に効率化できます。

AIが求職者情報を自動で集計・分析し、設定した基準に沿って素早くスクリーニングします。

これにより、数百〜数千件の初期選考作業を大幅に削減できます。

また、AI面接は24時間365日稼働し、求職者は好きな時間に面接が可能です。

採用担当者や面接官は、日程調整の負担が軽減されます。

結果、選考のタイムラグが減り、採用スピードが劇的に向上します。

評価もAIがあらかじめ設定した基準とアルゴリズムで客観的に判定します。

発言内容だけでなく、表情や声のトーンも解析し、レポートとして提供されるため、評価のばらつきを防ぎ、公平で一貫性のある採用が実現します。

面接の進行や記録、評価、レポート作成も自動化されるため、採用担当者の業務負担が減り、採用戦略の立案や内定者フォローなど、本質的な業務に集中できます。

リモート面接にも対応しているため、面接官の移動や会場費などのコスト削減も可能です。

削減できた採用コストは人材育成や研修に活用しやすくなるため、定着率の向上にもつながりやすくなります。

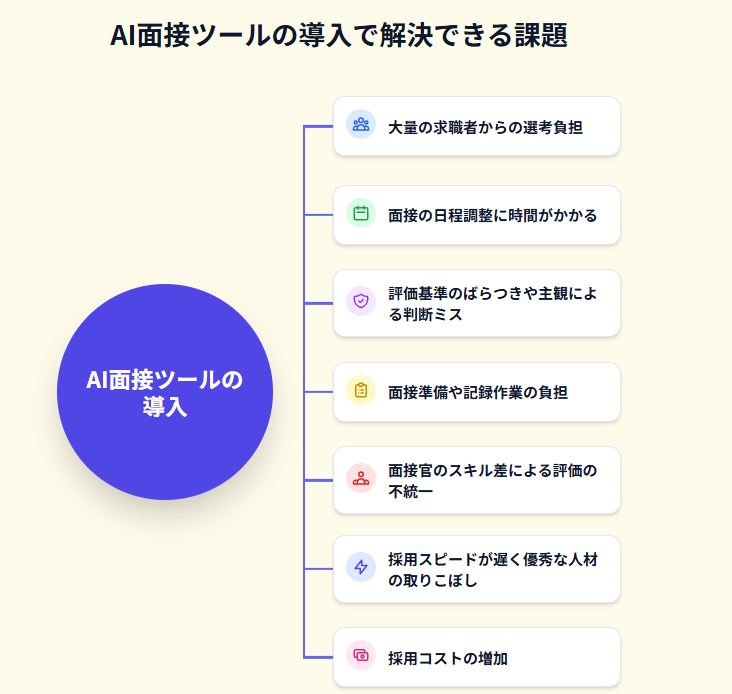

AI面接ツールで解決できる課題

AI面接ツールの導入により、解決できる課題は7つです。

初期選考の負担軽減

AIが応募情報を自動で集計・解析し、基準に基づくスクリーニングをおこないます。

これにより初期選考の負担を大幅に軽減します。

面接の日程調整

AI面接は24時間365日利用できるため、求職者が自由な時間に面接可能です。

担当者の面接調整業務を削減し、選考スピードを加速します。

評価基準のばらつきや主観評価による判断ミスの防止

AIが話し方や表情、声のトーンを解析し、客観的かつ公平な評価を提供します。

評価レポートで判断の根拠が明確になり、公正な選考を支援します。

面接準備や記録作業の負担軽減

面接の進行から録画、記録、評価、レポート作成まで自動化されるため、担当者の事務作業時間を大幅に削減します。

面接官のスキル差や評価の不統一

AIの分析により面接官の評価傾向も可視化できます。

そのため、面接官の教育や面接方法の改善に役立ち、選考品質の均一化を促進できます。

選考スピードのアップとターゲット人材の取りこぼしを防止

AIによる自動スクリーニングと24時間面接対応で選考リードタイムを短縮できます。

選考誘導を早期化できることにより、優秀な人材が他社の選考に流れにくくなり、採用しやすくなります。

採用コストの削減

採用工数の削減や効率化により、採用担当者や面接官など、人件費を削減しやすくなります。

ほかにも、採用効果の薄い媒体の分析により、自社の採用に合わない求人媒体にかけている費用を削減できます。

このように、AI面接ツールは多忙な採用担当者の負担軽減と採用品質の向上を同時に実現します。

柔軟な利用環境と充実した解析機能のあるAIツールの導入が、採用効率化につなげる重要なポイントです。

採用アウトソーシングの活用

採用アウトソーシングとは、採用業務の一部、または全工程を専門会社に委託する方法です。

採用アウトソーシングは、企業が必要とする採用工程を担うため、社内の人的リソースを節約し、採用担当者がコア業務に集中できます。

さらに、採用の専門家がサポートすることで、より質の高い人材の確保が期待できます。

具体的には、母集団形成から応募者対応、入社手続きなど一連の採用プロセスを依頼することが可能です。

採用アウトソーシングの特徴とできること

採用アウトソーシング(RPO)は、企業の採用業務の一部または全部を専門業者に委託するサービスです。

忙しい採用担当者は単純作業から解放され、本来注力すべき戦略策定や内定者フォローに専念できます。

特徴は、応募者対応、面接日程調整、書類選考、説明会運営など幅広い業務をプロが効率的かつ高品質におこなう点です。

特に業務過多で応募者対応に手が回らない企業にとっては、大きな負担軽減となります。

具体的には専門知識と経験を持つ外部担当者が、企業のニーズに合った人材発掘や選考を支援します。

母集団形成や応募者の質の向上も期待でき、採用全体の質が高まります。

業務が集中する繁忙期や採用担当者不在時でも、安定した採用活動を続けられるため、社内の人的リソースや専門スキルが不足している場合にも有効です。

ただし、アウトソーシング先の質が採用結果に直結するため、実績やサービス内容の精査が重要です。

長期的にパートナーとして共に採用課題を解決できるかを見極めることが、成功のポイントとなります。

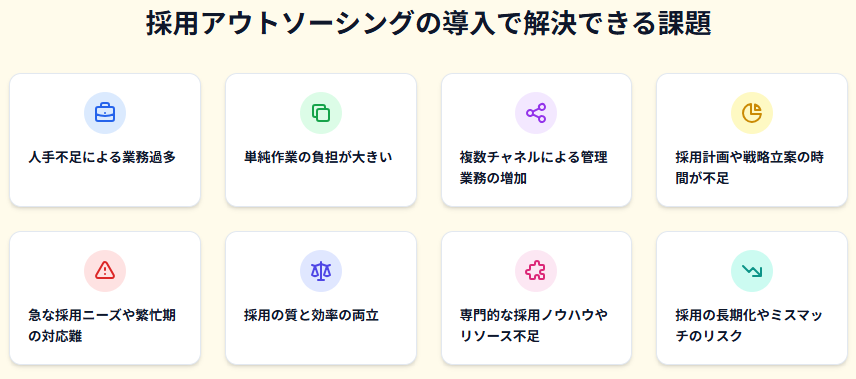

採用アウトソーシングで解決できる課題

採用アウトソーシングの導入により解決できる課題は8つです。

採用担当者の人手不足を解消

採用業務の多くを専門業者に委託することで、採用担当者は本来注力すべきコア業務に集中できます。

応募者対応や面接調整など単純作業の負担軽減

プロに採用業務を任せることで、繰り返しの事務作業が軽減されます。

採用担当者は選考や面接に注力しやすくなり、選考の質を高めやすくなります。

求人媒体の管理業務の負担軽減

企業が導入している求人媒体の運営を、代行依頼できます。

応募状況に応じて求人原稿の見直しなどがおこなわれるため、母集団の形成だけでなく費用対効果の向上につながります。

就職サイトやダイレクトリークルーティング、SNS広告の運用など、サポートの範囲はサービスにより異なります。

ノンコア業務の削減

採用担当者がどのような工程に工数を割いてしまっているのか見直して、日常のノンコア業務をアウトソースすることで、採用担当者は採用計画や戦略立案などのコア業務に専念できます。

急な採用ニーズや繁忙期の対応

急な大量採用や繁忙期で社内リソースが不足する状況でも安定して採用活動を継続できます。

採用アウトソーシングは多様な業界、職種の採用支援実績を持っており、急なニーズにも効率的なフローで対応できます。

また、複数の専任スタッフを稼働させられるため、応募者対応や面接調整の停滞を防げます。

そのため、急な採用ニーズが生じた際や繁忙期も、採用の遅延や候補者離脱のリスクを防ぎ、採用チャンスを逃さない体制を構築できます。

採用の質の向上

採用アウトソーシングでは、豊富な経験とノウハウを持つプロが採用活動をサポートするため、自社だけでは難しい高精度なアプローチや評価が可能になります。

その結果、ターゲット層に合致した人材確保が進み、採用活動全体の質を向上させることができます。

採用ノウハウの補完と蓄積

採用アウトソーシングが持つ知見や仕組みを取り込むことで、社内に不足しがちな採用ノウハウや人員リソースを補うことができます。

採用活動のレポートなども得ることができるため、将来的に限られた社内体制でも効果的かつ安定した採用活動を継続できる環境が整います。

採用の長期化や採用条件と合わない人材の採用リスクを防止

企業の採用ニーズを分析して、採用ターゲットの見直しや設定をおこなうため、採用の長期化や企業と求職者の不適合による早期離職や内定辞退を防止しやすくなります。

また、選考まで代行を依頼する場合は、客観的な視点から一貫した評価をおこなえるため、条件に合わない人材の採用リスクを下げやすくなります。

採用アウトソーシングを活用する場合は、代行を依頼できる採用業務の内容を事前に確認しておきましょう。

5.効果測定指標(KPI)一覧

採用業務効率化ツールやサービス導入後の効果が出ているかを測定します。

採用業務の効率化を図るうえで重要なのが、導入後に本当に効果が出ているかどうかを定量的に測定することです。

効果測定指標(KPI)を設定し、現状と目標を比較しながら課題を把握し改善を進めることで、採用活動の質と効率を継続的に高められます。

以下は特に注目すべき代表的なKPIの一覧とその測定方法です。

これらのKPIを定期的にモニタリングし、目標未達の項目に対しては具体的な改善策を講じることで、採用効果の最大化を図りやすくなります。

6.失敗しない採用効率化ツール選定方法

多様なツールの中から自社に合うものを見極めるために、コストや運用負担、機能性などのポイントを押さえることが不可欠です。

採用効率化ツール選定時の注意点やよくある疑問について解説します。

コストや運用負担、拡張性の見極め

採用効率化ツールを選ぶ際は、初期費用だけでなく運用コストや将来的な拡張性もしっかり検討しましょう。

拡張性とは、採用人数の増加や業務範囲の広がりに合わせて機能を追加できる柔軟性を指します。

たとえば、導入当初は応募者管理だけに利用していても、将来的に日程調整機能や内定者フォロー機能、外部サービスとの連携などを追加できるかどうかを確認しておくことで、採用状況の変化に応じた運用が可能になります。

低コストサービスと有料ツールの違い

採用効率化ツールには無料や低コストのものがあります。

低コストのツールは気軽に導入できますが、機能制限やサポートの手薄さがネックとなる可能性があります。

中長期的な活用や、早期に採用業務の効率化の実現を目的としている場合は、機能やサポートが充実しているツールが適切です。

自社の採用課題や運用体制に合っている

採用効率化ツールの導入により効率化させたい業務や運用体制にマッチしたツールを選ぶことにより、費用対効果を高めやすくなります。

たとえば、選考の初期段階のスクリーニングの負担を軽減させたい、応募獲得後の日程調整や初回連絡を自動化させたいなど、どのようなシーンで活用したいのか、明確にしておくと選定しやすくなります。

ツールの使いやすさも重視し、無理なく運用できることも重要です。

無料トライアル期間などが設けられている場合は、実際に操作してみましょう。

自社に合ったツールを選ぶための比較ポイント

数多くある採用効率化ツールのなかから自社に合ったツールを選ぶためには、搭載されている機能やUI/UXの使いやすさ、自社で活用しているサービスとの連携が可能であるかを重点的に比較しましょう。

搭載機能やUI/UXと連携できる外部サービス

採用効率化ツールの操作画面がシンプルでわかりやすいことはもちろん、GoogleカレンダーやSlackなど、企業が日常ツールとして活用しているツールと連携できるか確認しましょう。

特に、日常的に活用しているツールの連携は、採用業務の効率化を左右します。

評価基準の統一やレポート機能の有無

採用効率化ツールの導入効果が可視化できるか、報告を得ることができるかも重要な比較ポイントです。

採用の成果を正しく測るために、レポート機能の有無や報告機会の有無を確認しておきましょう。

よくある質問

採用効率化ツールの導入前によくある質問と回答です。

導入のコストは?

A. 多くのツールは月額課金制で、採用人数や利用機能によって変動します。

少額プランから試せる場合もあるため、自社の採用課題や予算に応じたプラン選択がおこなえます。

操作性の難易度は?

A.採用担当者が日常的に使うことを前提に、直感的なUIが設計されています。

ITに不慣れなひとでも数日で慣れるケースが一般的です。

導入前の社内説得のコツ

A. 「採用コスト削減」「選考スピード短縮」「候補者体験向上」といった経営に直結するメリットを数値で示すと効果的です。

ほかにも、他社の導入事例と実績も効果的です。

無料トライアルの利用が可能な場合は活用しましょう。

ツールの乗り換えのタイミングや運用体制の構築方法

応募者管理がスプレッドシートでは追いつかなくなった時や、現行ツールで業務効率化を満足にできないと感じたときが切り替えの目安です。

運用初期は少人数の担当チームで試行し、安定後に全社展開すると、導入後の失敗を防ぎやすくなります。

7.採用業務効率化におすすめ8サービス一覧

採用業務効率化におすすめの8つのサービスを紹介します。

1.HRMOS(ハーモス)採用

HRMOS(ハーモス)採用は、イベントや説明会などの予約や選考時の応募者管理、採用業務の自動化、選考結果の共有、データ分析まで、新卒採用業務に関わるすべての業務を1つのプラットフォームにまとめることができます。

HRMOS採用新卒エディションは1つのデータベースにすべての応募者情報が蓄積されていく仕組みのため、卒業年度を問わずに全学年を対象にデータを一元管理できる点が特徴です。

そのため、インターンシップ期間から本選考期間まで年間を通して学生情報を集約でき、学生管理の工数を削減することが可能です。

料金 | 利用料:▶要問合せ |

特徴 | ・管理画面上で早期選考や選考免除、再選考など自社の選考フローを自由に設定できる |

2.MOCHICA(モチカ)

「MOCHICA(モチカ)」は株式会社ネオキャリアが提供する新卒採用向け採用管理ツールです。

学生とLINEでやり取りできるチャット対応採用管理ツールで、これまでの採用管理ツール同様学生への連絡や採用進捗管理ができます。

「学生と連絡がつながらない」「母集団形成が限界で、歩留まりを改善したい」といった要望には最適なサービスとなっています。

料金 | 利用料:応募数300名まで25,000円/月額 |

特徴 | ・学生へのLINEへのメッセージ送信や管理はすべてPCで可能 |

3.ネオ求人部

ネオ求人部は求人ページ作成から応募者集客・管理まで対応した採用支援ツールです。

採用のコア業務、応募対応・面接・入社フォローなど「求職者対応」に集中できるよう、企業の求人の部署(ネオ求人部.)として、ターゲット確認・原稿作成・広告運用・効果の分析・改善活動・媒体選定など、バックオフィス業務を全面サポートします。

料金 | 利用料:▶要問合せ |

特徴 | ・複数の求人媒体に掲載されるため、求人サイト利用者の約70%にアプローチが可能 |

4.ZキャリアAI面接官

ZキャリアAI面接官はスマートフォンで24時間365日いつでも面接が可能です。

面接官のスケジュール調整が不要で、休日や夜間でも選考を進められ、リードタイムを大幅に短縮します。

応募書類だけでは分かりにくい話し方や人柄をAIが分析し、求職者の特性や適性を可視化して事前スクリーニングを効率化します。

また、企業が設定した観点に基づき、AIが自動で追加質問をおこなうため、思考の深さや一貫性を客観的に評価可能です。

面接動画はAI解析により、「AIレポート」で評価が可視化され、公正かつ精度の高い選考が実現します。

料金 | 利用料:初期費用50万5,000円+面接プラン |

特徴 | ・採用ニーズに合わせ質問や評価基準をカスタマイズ ・AIが表情や話し方も分析 |

5.harutaka(ハルタカ)

harutaka(ハルタカ)は、エントリーシートや書類だけでは評価しづらい応募者の魅力や、自社ターゲットとしての適性をAIが解析し、選定の質を高めやすい採用DXサービスです。

エントリー段階でharutakaの録画選考を導入することで、AIが応募者の魅力をスコアとして可視化し、スクリーニングの工数削減や評価基準の統一化を実現します。

また、録画された発話内容は自動で文字起こしと要約がされ、深掘り質問リストも自動生成されます。

さらに、面接官のパフォーマンスもAIがタイムリーにアシストし、評価をおこなうため、面接官の質の向上や評価基準のばらつき対策にも活用できます。

料金 | 利用料:初期費用50万円+月額5万円~ |

特徴 | ・面接動画の自動書き起こしと分析が可能 |

6.新卒採用アウトソーシング

新卒採用アウトソーシングは採用業務の全般、または一部業務の代行サポートをおこなっています。

予算や費用対効果を検討しながら、採用活動のパフォーマンスを最大化するフローを提案し、10,000社を超える採用支援実績から得たノウハウで採用成功まで伴走します。

料金 | 利用料:▶要問合せ |

特徴 | ・採用ナレッジを持つ専門チームが企業の課題に対し、全面的にサポート |

7.インターンシップパッケージ

インターンシップパッケージは、オンライン・対面どちらの開催形式でも実施が可能なインターンシップパッケージ企画、運営代行です。

2種類のトレーニングワークと仕事体験ワークのうち1~2コンテンツを取り入れたインターンシップの運営がおこなえます。

幅広い業種・職種に対応したセミカスタマイズスタイルのため、企業に合わせた理解促進・魅力浸透を促すことができます。

料金 | |

特徴 | ・学生が就職後の就業イメージが湧くようなトレーニングワーク2種類から選択が可能 |

8.中途採用アウトソーシング

中途採用アウトソーシングは、採用業務の一部または全部を採用のプロに依頼することが可能です。

採用媒体の運用や応募者管理、面接の代行など必要なサポートをアウトソーシングすることで、採用担当者がコア業務に集中できます。

料金 | |

特徴 | ・10,000社を超える採用支援実績 ・母集団形成や面接代行、内定フォローなど幅広く採用業務を代行 |

8.まとめ

採用管理システム(ATS)、AI面接サービス、採用アウトソーシングは、採用業務効率化ツールとして効果的です。

戦略立案からエントリー受付、面接調整、内定者フォローまで幅広い採用業務のサポートをおこなう機能を持ち合わせており、大量応募や短期間での対応が大きな負担となる新卒採用や中途採用の急募時など、採用業務効率化させるために活用しやすい特徴があります。

応募者管や日程管理のミスが多い、選考の遅延が発生してしまう、人的リソースの不足などの課題がある企業は、採用効率化ツールの導入を検討してみてください。

脱・ナビサイト依存の採用成功を実現

東証プライム上場企業からスタートアップベンチャーまで幅広く採用支援を経験。 2018年より、従来のナビサイト以外での就活手法の台頭を受けてナビサイト以外での採用手法を中心とした採用支援をする部門を立ち上げ。多角的な採用支援が強み。

- 名前

越塚/新卒採用領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る