製造業向け人材紹介サービス9選と採用前の業界イメージ対策

人材紹介

近年の採用動向は売り手市場といわれています。どの業界においても「新卒採用枠が埋まらない」、「部署により応募が集まらない」などの採用課題があるのではないでしょうか。特に製造業では、従業員の高齢化が進み若手人材の不足に悩む企業が増えています。そこで今回は、製造業の採用課題を解決する方法のひとつとして、人材紹介についてみてみましょう。

本記事では

・製造業界の採用動向

・製造業界のイメージと採用課題の解決方法

・製造業におすすめの人材紹介サービス9選

についてまとめています。

1.製造業界の採用動向

製造業の人手不足を解消するために、本記事では製造業の人材紹介サービスについてご紹介します。

その前に、企業全体の採用動向や採用課題についてみてみましょう。

総務省の調査によると、2023年2月の有効求人倍率は1.34倍※でした。

有効求人倍率が1.04倍となった2020年9月と比較すると、緩やかな上昇傾向がみられます。

しかし、依然として求職数よりも求人数が上回る「売り手市場」の状況が続いています。

※参考:厚生労働省 一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分)について

製造業の高齢化

社会的な人手不足が課題であるなか、製造業に着目すると独自の課題が挙げられます。

それは、製造業における高齢化の問題です。

製造業に従事する34歳以下の若年就業者数は、2002年の384万人から緩やかに減少し続け、2022年には255万人へ減少しています。

一方、65歳以上の高齢就業者は2002年から増加しており、2022年には90万人を記録しています。

「新卒や若手の経験者が集まらないため中堅層が育たない」、「既存の従業員がどんどん高齢化して技術の継承も難しい」といった課題を、すでに感じている企業もあるかもしれません。

製造業の採用ニーズ

製造業の採用課題がみえてきましたが、製造業ではどのような人材が求められているのでしょうか。

近年の製造業界ではITの導入が進んでいます。

原材料の調達管理、流通までの一括管理や、作業工程の一部を機械化することで人件費削減や業務効率化をはかっています。

しかし、ITスキルをもっている若年層への採用課題や育成できる人材の不足から、日本の製造業のIT化は世界的に遅れをとっているともいわれています。

上記のような課題から、転職サイトや人材紹介サービスへの要望として、IT人材や資材調達、流通データを管理するマーケサプライチェーンの知識や経験がある人材、企業全体のマネジメントをおこなえる若年層への採用ニーズが高まっています。

まさに今、「IT化を進めたいのに、知識がある人材がいないため足踏み状態だ」という企業もあるでしょう。

次は、より詳しく製造業の採用課題とイメージについてみていきます。

2.製造業の採用課題とイメージ

若年層の採用では業界や企業へのイメージ戦略が大切です。

特に新卒採用では、自身の将来像を前向きに描けるイメージを持たせなければ応募に至りません。

社会人経験がある第二新卒や中途採用も同様です。

採用活動のために就職サイトや転職サイトなどを利用してもなかなか応募が来ない場合や、マッチングしない場合は、業界や企業イメージのリサーチも視野に入れてみましょう。

業界への具体的なイメージを知ることで、採用活動だけでなく業務改善やアピール方法の改善のヒントになるかもしれません。

製造業へのイメージが採用課題

ここからは、製造業のイメージと採用課題について解説します。

先ほど解説したように、製造業のイメージの1つに「高齢化」が挙げられます。

実際に高齢就業者は年々増加傾向です。

2002年に4.7%だった高齢就業者数は、2022年には8.6%※と増加しており、今後ますます高齢化が進むことが懸念されています。

2021年度の新卒採用者は前年より約2.7万人減少して13.9万人となり、製造業全体的に若年層が少ないイメージと現状が一致していることで、新卒採用時の母集団形成がますます難しくなっているといえるでしょう。

2つめは「IT化の遅れと労働負担」です。

製造工程の現場でAIやloTの導入が遅れていると、現場就労者の負担になりがちです。

さらに、長時間労働など過去の労働環境のイメージが環境改善されている現在も影響しているようです。

「実際はそのようなことはない」と、すでに環境を整えている企業もあるかと思います。

しかし、ここでは求職者側のイメージと採用課題への関りについてまとめています。

次の項目では世代別の業界イメージと採用課題について解説しますので、参考としていただければ幸いです。

※参考:経済産業省 2023年版ものづくり白書

新卒採用の課題と製造業へのイメージ

製造業での新卒採用は業界全体を通してエントリーそのものが少なく、母集団形成が難しいことが根本的な課題です。

課題解決のために、なぜエントリーが少ないのかを知る必要があります。

そこで、新卒学生が希望する働き方や業界イメージをもとに採用課題を深堀していきましょう。

まず、新卒で就職活動に参加する学生の多くは実際に企業での就労経験がありません。

アルバイトやインターン経験があっても、今後のライフステージの中心となる就職先選びには時間と労力をかけて選考に挑んできます。

その就職活動のなかで、新卒学生はインターネットを用いて多くの情報を収集し分析しているのですが、業界や企業イメージも大切な判断材料です。

場合によっては、保護者から反対をされる業界もあるでしょう。

そのため、業界へのイメージは良いに越したことはありません。

また、近年の新卒学生はコロナ禍での活動制限や社会経済の変化を受けて、いままでの学生たちと少しだけ就労先への希望傾向が変化しています。

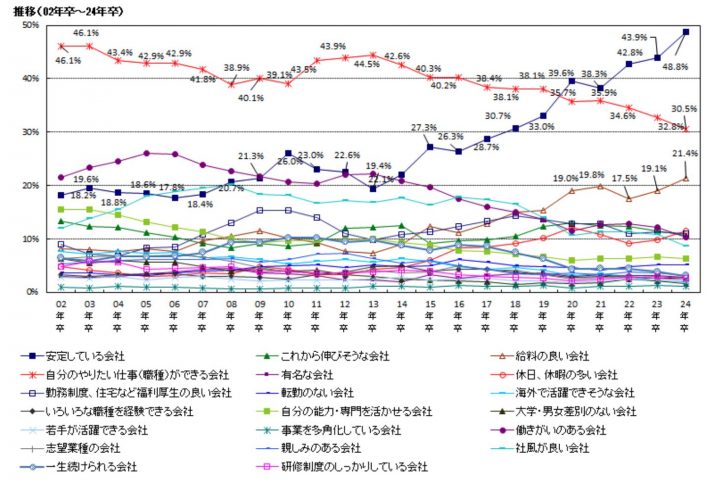

企業選択傾向の調査結果をみると、学生が望むものの変化がわかりやすくでているので解説していきます。

学生が入社したい企業

※出典:株式会社マイナビ キャリアリサーチLab2024年卒大学生就職意識調査

2019年のコロナ禍前の学生は、企業選択の際「自分のやりたい仕事(職種)ができる」ことを1番に挙げていました。

ところが2020年からは「安定している」が48.8%と増加し、24年卒の学生も半数近くが企業の安定度を重視しています。

2位はやりたい仕事ができる職場30.5%、3位は給与が良い会社21.4%と続いています。

また、どのような職場で働きたいか調査した結果でも、最多は「楽しく働きたい」と回答した学生が38.9%、「個人の生活と仕事を両立させたい」22.8%、「人のためになる仕事」11.9%でした。

これらから、学生が入社したい企業は「職場での精神的負荷が少なく、プライベートの充実が望める職場」であるといえます。

※参考:株式会社マイナビ キャリアリサーチLab2024年卒大学生就職意識調査

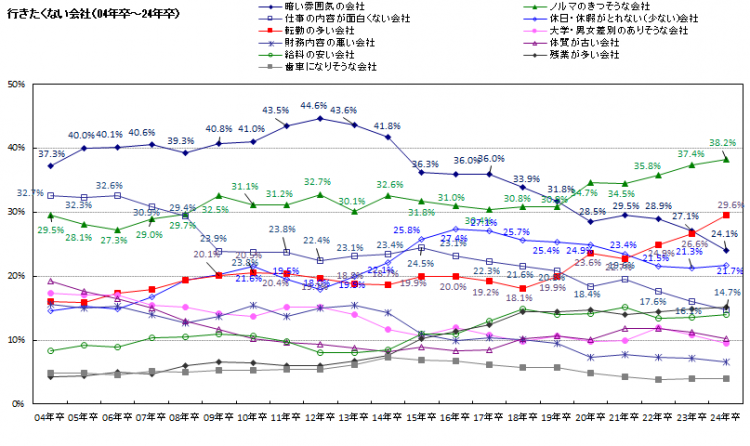

学生が入社したくない企業

※出典:株式会社マイナビ キャリアリサーチLab2024年卒大学生就職意識調査

では、学生が入社をしたくない企業とはどのような条件でしょうか。

新卒学生に行きたくない会社を聞いたところ、ノルマのきつそうな会社」が最多で38.2%、2番目に回答が多かったのは「転勤の多い会社」で29.6%でした。

いずれも「楽しく働きたい」ニーズと「個人の生活と仕事の両立」を重視してこその回答結果です。

上記の調査結果から、会社都合を優先して転勤を強く促したり労働環境の改善を後回しにしてしまうと、新卒採用ができても早期離職のリスクが高まることがわかります。

※参考:株式会社マイナビ キャリアリサーチLab2024年卒大学生就職意識調査

学生の製造業へのイメージ

学生が望むものをお伝えしましたが、次は学生の「製造業」へのイメージをみてみましょう。

マイナビの「2024年卒大学生業界イメージ調査」※によると、製造業全体でイメージ戦略の苦戦を感じられます。

学生が入社したい企業の1位は「安定性」でした。

調査によると製造業には安定性のイメージを持つ学生が多く、学生の就労ニーズと業界イメージが一致しているようです。

しかし、「明るさ・楽しさ」の項目では企業イメージとしてマイナス回答が多く、次いで「女性の活躍」の項目もマイナス上位となっています。

ここから読み取れることは学生が求める「明るく楽しい職場」に対して、製造業は真逆のイメージが強く、エントリーに至りにくいのではないでしょうか。

また、「公私の充実」を重視する傾向に対しても「女性の活躍」へのマイナスイメージが強いことで、優秀な女子学生とのマッチング機会を逃す要因となっている可能性があります。

中途採用の課題と製造業へのイメージ

製造業では若年層の人材不足が課題であるため、中途採用や第二新卒採用も継続的におこなわれています。

しかし、なかなかほしいポジションに適切な人材確保ができず、頭を抱えている企業も少なくないようです。

ここでも業界イメージによる業界離れが、採用難の原因の1つになっているかもしれません。

中途採用の課題

IT人材や事業開発やマネジメントなど、ある程度スキルがある人材が求められている一方、同等のスキルを持つ人材は他業種へ流れている傾向があります。

その要因として実際に製造業の現場では高齢化が進み、若年層への教育をおこなう中間層の育成が停滞しています。

そのため求職者側としては、最低限のスキルをもって入社してもその後のスキルアップが見込めるのか不明瞭です。

また、製造業で就労経験がある転職希望者こそ採用の強化をおこないたいところですが、業界への惹きつけが弱く他業種へ転職をするケースも少なくありません。

その他業務の採用も現場の高齢化傾向や学生時代からのマイナスイメージがそのままとなり、新規参入してくる人材が少ないことが課題となっています。

社会人の製造業へのイメージ

企業としてはスキルや知識を持った若年層やミドル層の採用をおこないたいのではないでしょうか。

では、社会人が抱く製造業へのイメージがどのようなものかみていきたいと思います。

まずは先ほども述べたとおり、製造業の高齢化が挙げられます。

その他、労働環境が改善された2019年以前の労働環境イメージがいまだ根強いようです。

しかし、実際には労働環境は改善されつつあります。

2019年4月に施行された働き方改革関連法により、すべての業種で有給休暇取得の義務化や大手企業での残業時間の上限などが整備されました。

製造業も労働環境の改善、整備が進められ、1人当たりの労働時間の短縮や完全週休2日制労働者の増加など、労働環境の改善傾向がみられます。

このようなプラスの実態が周知されず、マイナスイメージが採用課題になっているのはとてももったいないことです。

では、どのようにすれば業界イメージの改善や、採用課題の改善ができるのでしょうか。

3.製造業の採用がうまくいかない理由と解決法

学生の就活傾向からみえるように明るく楽しそうな企業で働きたいというニーズに対して、真逆のイメージが先行しています。

また、労働環境や仕事内容が不明瞭である点が採用課題となっています。

明るい職場、楽しそうな仕事とは漠然としたイメージではありますが、「同世代が少なく親や祖父母と呼べるほど世代が離れた先輩が多い」職場を想像すると、少し寄り添った気持ちになれるのではないでしょうか。

職場へのマイナスイメージからの採用難を解決するために、求職者側のニーズを受け止めながら解決策を探っていきましょう。

採用前の課題 企業アピール不足

どの企業も採用活動のために求人サイトや就活サイトを利用したり、自社のHPに採用ページを作るなどしたり、求人情報を発信していることでしょう。

採用人数や配属先などによっては求人検索エンジンや求人誌、縁故採用なども取り入れているかと思います。

しかし、求人媒体を変えても採用に至らない、応募が増えないときは、求人原稿の見直しや自社HPなどで発信している情報の見直しが必要かもしれません。

言い換えると求職者が欲しい情報の発信が不足しているのです。

解決方法:製造業の魅力をSNSで発信

採用情報欄に最低限の賃金や福利厚生を記載しているだけでは、社風や実際の仕事内容が伝わりません。

「明るくアットホームな社風です!」と記載されていても、「新人は入り込みにくいコミュニティができてるかもしれない…」と不安になる求職者もいます。

製造業や企業の魅力を伝えるためには、若年層の多くが利用しているSNSでの発信を検討してみてはいかがでしょうか。

SNSとはソーシャルネットワーキングサービスと呼ばれる、インターネット上でコミュニケーションがとれるサイトです。

現在はInstagram(インスタグラム)やFacebook(フェイスブック)、旧TwitterのXなどが人気です。

いずれもスマホやPC画面から、文字だけでなく写真や動画を気軽に投稿できるメリットがあります。

採用情報だけでなく普段の職場の様子やイベントの様子などをこまめに発信することで、製造業の魅力や企業の魅力を多くの人に発信することができます。

また、採用動画や説明会などで使用するための動画作成などを外注する方法もあります。

- 社内の魅力や業務の詳細をわかりやすく動画でアピール!

応募に繋がる採用動画作成について、無料資料をお配りしています。

採用HPへの掲載用動画や説明会、研修、SNSでの発信用動画など、汎用性の高い採用動画の作成サポートしています。文字だけでは伝わりにくい魅力こそ、動画で発信してみませんか?

求める人物像が不明瞭

「面接には来てくれるのに、思うような人材が集まらない」、「面接のドタキャンが多い」、「入社はしてくれるけど、早期離職が多い」

そのような課題が改善されないときは、求める人物像が不明瞭なのかもしれません。

例えば「経験者優遇」だけでは、求職者側もどのような部署で、どのような業務の経験を求められているのかわかりません。

また、新卒採用においてもどのような学部で、どのようなことを学んできた学生が好ましいのか明確にしなければ、選考基準が揺らいでしまいます。

解決方法:募集内容を見直す

ただ「この作業をしてもらえたらよい」、「とにかく入社してから覚えてくれたらよい」と、あいまいな人物像で採用をすすめていくと、双方のミスマッチが起こりやすくなります。

その結果、採用活動のやりなおしとなり採用コストや工数がかかるばかりです。

さらに面接官が複数いる場合、全員で求める人物像を共有しておく必要があります。

この採用活動では「どのような学部、知識、資格、経験やポテンシャルを求めているのか」と、具体的に人物像を練り上げます。

そしてその情報を採用担当者だけでなく、配属予定先の教育担当者などとすり合わせることで面接時に適切な人材を採用することができます。

この具体的な人物像を「ペルソナ」と呼びます。

採用したいペルソナができあがったら、各採用情報に盛り込める限り盛り込み、説明会やパンフレット、SNSなどで発信してみましょう。

ただしあまりに要求をしすぎると、応募そのものが減ってしまう可能性があります。

この資格がある人が欲しい、このような経験がある人が欲しいなど、最低限のラインに絞り込みましょう。

母集団形成そのものがむずかしい

就活サイトや転職サイト、就職フェアなどを利用しても、立地や職種による母集団形成が難しいケースもあります。

「特定の学科を卒業した、業務上欠かせない基礎知識を持った人材を求めているがなかなか応募に至らない」など、条件が増えるごとに採用は困難を極めます。

「しかし、その人材はどうしても必要である…」

そのような場合は選考の一部を外部に頼ってみるのはいかがでしょうか。

解決方法:人材紹介サービスを視野に入れる

業務上どうしても譲れない採用条件や、立地などによる母集団形成に課題がある企業は、人材紹介サービスを視野に入れてみましょう。

人材紹介サービスというと中途採用などの転職者をイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、最近では新卒向けの人材紹介サービスも活用されています。

人材紹介サービスは、企業の採用ニーズをヒアリングしたうえで条件とマッチした人材を紹介しています。

費用面では、基本的に採用に至った時に費用が発生する成果報酬型が基本です。

そのためピンポイントで採用をしたい企業におすすめです。

また、採用担当者が採用業務と本業を兼任しているなど、採用業務に工数をかけられない企業にもおすすめです。

- 理系学生に特化した新卒紹介サービスです。

25年卒対応も可能な理系学生に特化した新卒紹介サービスの無料資料をお配りしています。全国対応可能で、製造業で即戦力となる機電・情報系を中心に、建築・土木学生の集客を強みを持っています。

4.製造業に人材紹介サービスをおすすめする理由

採用課題の解決方法の1つに人材紹介サービスを提案しましたが、製造業に人材紹介サービスをおすすめする理由は複数あります。

そのうちの1つは、専門性に特化した人材紹介サービスがあることです。

中途採用や新卒採用に特化している人材紹介サービスをはじめ、理系学生や高学歴かつ日本語を話せる外国人人材、バイリンガル人材など各企業のニーズにあわせた選択ができます。

まずは製造業にとって人材紹介サービスにどのようなメリットがあるのかを解説していきますので、参考にしていただければと思います。

人材紹介サービスのメリット

製造業の企業が人材紹介サービスを利用することで得られるメリットは、大きく分けて4つあります。

どの項目にも当てはまることは、企業とエージェントが求める人材をすり合わせることで自社の選考基準が明確となることです。

ミスマッチ防止

人材紹介サービスを利用する際、企業の採用担当者と人材紹介サービスの担当エージェントの間でヒアリングがおこなわれます。

どのような基礎知識を得ている学生や経験者を望んでいるのか、どのようなポストにつく候補者を求めているのかなど、求める人材をより具体的にすり合わせるため、選考段階である程度絞り込まれた求職者と出会うことができます。

うまく求める人材の具体化ができなくても、プロのエージェントが「ペルソナ」を作るために情報を聞きだしてくれるでしょう。

明確なペルソナをもとに、人材紹介サービスのエージェントがサービス登録者の中から該当者をピックアップします。

企業へ紹介する前にエージェントと求職者側での面談や意思確認をおこなうため、比較的前向きな状態で選考に招くことができます。

採用コスト削減

製造業のなかには年間を通して求人情報を掲載したり、複数媒体にコストを割いている企業もあるでしょう。

人材紹介サービスの多くは基本的に成果報酬型となっているため、採用が決定してから料金が発生します。

内定辞退や早期退職などへの保証は人材紹介サービスごとに異なるので、契約時は確認が重要です。

人材紹介サービスの導入により、企業によっては数年単位での採用コストの削減につながる可能性もあります。

内定辞退が減る

面接後の内定辞退は企業への不安や、仕事内容に対して具体的なイメージが持てないことに由来した不安が大きく影響しています。

人材紹介サービスを利用した場合、前項で説明したように面接のセッティングをする前に求職者側とエージェント側で、面接意思や就労意思の確認がおこなわれます。

そのため求職者は、面接時に企業情報や業務内容などある程度のイメージを持っています。

面接時によほど悪印象を持たれるようなトラブルがなければ、内定辞退を減らすことができるでしょう。

採用工数が減る

製造業は少数精鋭で運営している企業から、パート・アルバイトを含めて大勢の就労者を抱えた企業まで幅広く存在しています。

いずれの規模の企業も、採用担当者は業務分担する人数や担当範囲によっては多忙を極め、さらには既存就労者の労務管理を兼任している方もいらっしゃるでしょう。

人材紹介サービスを導入すると、求職者の選定や意思確認、面接設定など細かい業務を依頼することができます。

また、入職前の研修や入職前後のフォローもおこなってくれる業者もあるため、採用担当者の工数を減らすことができます。

人材紹介サービスのデメリット

人材紹介のメリットについてお伝えしましたが、デメリットもお伝えします。

採用人数が限られる

人材紹介サービスは採用が決定した段階での成果報酬制が基本です。

成果報酬額は採用人数や業者が規定するプランにより異なるため一概には説明できませんが、採用に至った人材の年収の20%〜40%が相場のようです。

採用コストの削減として捉えられるか否かは各企業の年間採用コストにもよりますが、年間を通して採用コストをかけていた企業にとっては、採用コストの削減につながるといえるのではないでしょうか。

条件により紹介までに時間がかかる

人材紹介サービスの導入から紹介まで、実績豊富で全国に登録者を抱える業者であれば比較的スムーズに進む可能性があります。

しかし、あまりにも企業側が望む条件が多かったり、選考基準が高すぎたりした場合、業者側でも選定に時間がかかることがあります。

また、契約した人材紹介サービスの特徴が自社の採用ニーズとマッチしていないときも、紹介までに時間がかかってしまいます。

人材紹介サービスはそれぞれの業者に強みや特徴があるため、どのような登録者を多く抱えているのか、どのような業界へ紹介実績があるのか、製造業への人材紹介実績はどれほどなのかなどを確認しましょう。

また、サービス利用にあたっての予算のすり合わせも重要です。

5.製造業におすすめの人材紹介サービス9選

人材紹介サービスについて簡単に説明してきました。

ここからは、それぞれの特徴ごとに人材紹介サービスのまとめをみていきましょう。

新卒人材紹介サービス

新卒紹介に特化している人材紹介サービスをまとめています。

就職エージェントneo

特徴 | ・新卒エージェントneoは、その名の通り新卒に特化した人材紹介サービスです。 ・学生の登録者数は10万人を超え、登録学生の中から企業へマッチする方を紹介しています。 ・のべ1万社以上の企業が利用しており、大手から中小・ベンチャー企業など幅広い支援実績があります。 ・選考のフィードバック、最新の志望度確認、次回選考日程調整、内定後の状況確認まで学生とやり取りをおこなうため、採用担当者の工数を減らしながら、ミスマッチも防ぎます。 ・募集職種や同一業界の情報や事例などの提供も可能です。 ・申し込みから最短1週間で面接可能です。 |

| 料金 | 成果報酬型:100万円~/人※応相談 |

| 運営会社 | 株式会社ネオキャリア |

理系就職エージェントneo

特徴 | ・理系就職エージェントneoは理系新卒学生に特化した新卒紹介サービスです。 ・早期アプローチが重要な理系採用に向け、すでに25年卒向けサービスも実施しています。 ・申し込みから最短1週間で面接可能 ・機電・情報系を中心に、建築・土木学生の集客を強みとしているため、製造業との相性も良いサービスです。 ・登録学生数年間6万人。 ・地方学生の囲い込みとして地方の理系学生には就職活動にかかる交通費・宿泊費を負担するという補助活動をおこなっています。 |

| 料金 | 成果報酬型:110万円~/人※応相談 |

| 運営会社 | 株式会社ネオキャリア |

株式会社平山HG

特徴 | ・2,700校以上の学校へアプローチが可能です。 ・製造業への新卒人材紹介に強みがあります。 ・高卒者から大学院卒まで幅広い登録者層が魅力です。 ・別途、現場改善のコンサルタントや派遣業の扱いもあります。 |

| 料金 | 成果報酬型:要問合せ |

| 運営会社 | 株式会社平山HG |

第二新卒・中途人材紹介サービス

次は、第二新卒や中途人材紹介サービスをまとめます。

他業種でも社会人経験がある第二新卒や同業界での経験者などを希望する企業におすすめです。

リーベルキャリア

特徴 | ・20代の若手採用支援に圧倒的な強みを持つ人材紹介サービスです。 ・若年層の採用支援に特化しており、20代前半の層が半数以上を占めています。 ・前年実績では、ご紹介から内定承諾に至るまで最短14日間で決定。 ・面接日程の調整や志望度合いに関する連絡もスピーディーにおこない、平均30日以内での採用実績です。 ・定着率も高く、選考途中のフォローから入社後のサポートまでおこなっています。これにより3年以内の離職率実績は8.0%となっています。 ※入社後3年以内の平均退職率は新卒が46.4%/中途が30.7%です。 |

| 料金 | 成果報酬型:要問合せ |

| 運営会社 | 株式会社ネオキャリア |

X-Tech AGENT

特徴 | ・X-Tech(〇〇×Tech)領域のスタートアップ・ベンチャー・メガベンチャーと経験者・即戦力採用に特化した人材紹介サービスです。 |

| 料金 | 成果報酬型:要問合せ |

| 運営会社 | 株式会社ネオキャリア |

マイナビメーカーエージェント

特徴 | ・株式会社マイナビが運営する人材紹介サービスです。 ・半導体メーカー・電気機器メーカー・自動車メーカー・化学メーカー・食品メーカーへの人材紹介に強みがあります。 ・エンジニアや技術者の転職の専門チームが企業と求職者をサポートしています。 |

| 料金 | 要問合せ |

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

高木工業株式会社

特徴 | ・製造業・工場向け求人サイトの「求職.net」を運営しており、製造業の紹介実績が豊富です。 ・全国対応が可能なため、地方での採用も可能で、突発的な単純作業などの短期的な請負サービスも展開しています。 |

| 料金 | 要問合せ |

| 運営会社 | 高木工業株式会社 |

外国人・バイリンガル人材紹介サービス

資材調達や海外拠点展開など、外国語ユーザーのニーズが高まり、製造業でも外国人雇用やバイリンガル人材が注目されています。

しかし、語学レベルを面接でははかりにくいという採用担当者もいらっしゃるでしょう。

そのようなときこそ、人材紹介サービスがおすすめです。

GIFTERS(ギフターズ)

特徴 | ・日本語と英語を話せる方や、日本語と中国語を話せるバイリンガル人材の紹介に特化したグローバル人材紹介サービスです。 ・厳選されたミドル~ハイクラスの専門人材を徹底的にヘッドハンティングし、企業の採用ニーズに最適な候補者を提案しています。 ・海外駐在案件や海外での採用にも幅広く対応しています。 |

| 料金 | 成果報酬型:要問合せ |

| 運営会社 | 株式会社ネオキャリア |

Bridgers(ブリッジャーズ)

特徴 | ・文系、理系どちらも対応している、外国籍の高度人材に特化した人材紹介サービスです。 ・日本語レベルがN1~N3の方を紹介するため、終業時に日本語でコミュニケーションがとれます。 ・サービスのキャリアアドバイザーが応募者と4~5回面談をおこない、スクリーニング及び、内容にずれがないよう求人説明がおこなわれます。 ・採用後のVISA申請など、複雑な手続きも代行しているので、はじめて外国人雇用をする企業も安心です。 |

| 料金 | 成果報酬型:要問合せ |

| 運営会社 | 株式会社ネオキャリア |

6.まとめ

製造業界の人材不足解消のために、人材紹介サービスを紹介してきました。

いま利用している採用媒体に手入れをしても、母集団形成がうまくいかないときや、面接・内定率が向上しないときは、人材紹介サービスに相談してみると良いのではないでしょうか。

メリットとしてはお伝えしてきたように、成果報酬型がベーシックである点です。

また、面接前に求職者の選定や意思確認がされるため、採用後のミスマッチを防ぐことができます。

SNSの運用など採用手法は多岐に渡りますが、人材紹介サービスを導入して採用工数を減らしつつ、若年層のトレンドも取り入れてみるとよいかもしれません。

- 採用後のミスマッチ対策に新卒人材紹介サービスがおすすめ

新卒学生の人材紹介に特化した「就職AGENTneo」の無料資料をダウンロードできます。

全国対応可能、申し込みから最短1週間での面接が可能です。

新卒採用を通して企業成長のご支援を

一貫して人材紹介に従事しており、社長賞をはじめ多く賞を受賞。現在では、採用ウェビナーなどを通じて、複数企業様の採用支援にも携わっております。新卒採用に課題のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

- 名前

平原/新卒領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る