新卒採用の採用基準とは?良い人材を獲得する選考基準のつくり方や見極めのポイントをご紹介

新卒採用

新卒採用の採用基準は、経験やスキルで判断することがむずかしいためポテンシャルの見極めが大切です。

今回は新卒採用の採用基準として重視する5つのポイントや採用基準の設定時に気を付けるべき4つのポイントを中心に解説します。

<この記事で紹介する3つのポイント>

- 新卒採用において採用基準が必要な理由

- 採用基準を作るためのポイント

- 新卒採用の注意点や人材を見極める方法

目次

1.採用基準とは?

採用基準とは『自社にマッチした人材を採用する上で大切な面接における評価基準』のことを指します。

履歴書などで分かる目に見えるスキルだけでなく、人柄など目に見えないものを判断するための合否ラインとなります。

採用基準を設定することで面接官が持っている主観を排除し、公平な採用がおこなえるようになり、合否の決定がスムーズになるというメリットがあります。

また適切な採用基準を設定できると、入社後のミスマッチを減らす効果も期待できます。

2.新卒採用において『採用基準』の設定が重要な理由

早期離職を防ぐため

定めた基準を大幅に上回るようなオーバースペックな人材を採用してしまうと、自社では手持ち無沙汰になったり、仕事内容が給与に見合わないなどの理由から早期離職の原因につながってしまう可能性があります。

しかし適切な採用基準が設定されていれば、オーバースペックな人材を採用することも、入社後の実務とのミスマッチや早期退職を防ぐことができるでしょう。

つまり採用基準は、新卒者の早期離職を予防するのに大変有効です。

採用基準を定める際は、まず会社が求める人物像を明確にすることから始めましょう。

もしくは現在活躍している社員の特徴や共通点を見つけても良いでしょう。

人事・現場・役員間で求める人材のズレをなくすため

人事や現場、役員など立場の違う人が面接を担当する場合「人事が考える自社に必要な人材」と「実際に現場が欲しい人材」というように求める人物像にズレが生じるという問題が起こりえます。

このようなズレが生じたまま採用活動をおこなうと、現場が必要としている人材とは異なる学生を採用してしまい、結果として職場に馴染めない、もしくは戦力化に時間がかかってしまった、といったミスマッチによる早期退職へとつながってしまいます。

また人事を含めた全員が最初から選考をおこなわなくてはならず、倍の労力がかかることになります。

このようなミスマッチを防ぐためにも、採用活動を始める前に人事・現場・役員間で共通の採用基準を設定することは非常に重要です。

公平に選考するため

自社が求める人材を獲得するには、すべての面接官が応募者を公平かつ公正に選考する必要があります。

面接を複数回実施する場合、1次面接は人事担当者、2次面接は現場担当者、そして最終面接は役員が面接をおこなっているケースが多いかと思います。

面接官が複数名いる場合、なかには自身の価値観や経験などフィーリングに頼った独自の採用基準で面接をしてしまう人もいるでしょう。

しかし「良かった」という印象は人によって異なります。

挨拶や表情などの対応が良かったことを評価する人もいれば、受け答えや論理的な思考力を評価する人もいます。

つまり面接官全員に共通の採用基準という認識がなければ、内定者の中でも差ができてしまうのです。

新卒者を同じ基準で評価するために、すべての面接官が共通の認識で選考できるよう採用基準を定めることは必要不可欠です。

3.採用基準に課題があると起こりうる問題

ミスマッチによる早期離職の発生

採用基準が適切でない場合、早期離職が起こる確率が高くなります。

学生は面接の中で「自分を良く見せよう」と見栄を張っていることもあるでしょう。

このような学生の性格や志向性の部分が理解できていないまま採用してしまうと、入社後に社風や実際の業務が合わないなどの理由で早期退職する社員がでてしまう可能性があります。

実際の入社後会社やチームに馴染めるのかどうか、また学生自身が力を発揮できるのかどうかを面接等の選考のなかで判断するためには、やはり採用基準が必要不可欠です。

人事と現場・役員との認識にギャップがあり、通過率が悪くなる

現場と人事の「採用したい人物像」にギャップがある場合、人事の判断で選考を通したとしても、現場の課長などが面接をするとイメージと全く異なっていると判断され落とされる可能性が高くなります。

大げさな例ですが営業職の採用時に「普通自動車免許の所持が必須」という採用基準を設定していなかった場合、現場と人事で下記のようなギャップがうまれてしまう可能性もあるかもしれません。

| 現場意見 即戦力となる人材を採用したい。 | 入社後すぐに運転する必要があるため、免許所持は必須。 |

| 人事意見 将来的に戦力となる人材を採用したい。 | 入社後すぐは先輩社員の同行がメインとなるため、入社後の取得でも問題ない。 |

通過率が極端に低い場合、母集団形成から再度おこなう必要があり、新卒採用担当者だけでなく面接官にも倍の工数がかかり、採用効率が悪くなります。

このようなギャップを生まないためにも、人事と現場間で条件を調整し、採用の指針を定めておくことは非常に重要です。

4.採用基準設定時に気を付けるべき4つのポイント

現場の声を取り入れる

業務において必要となる能力やスキルの判断は現場担当者の意見のほうがより正確にできるでしょう。

つまり現場の声を無視した採用はミスマッチにつながる可能性がより高くなります。

現場の声を拾うためにも、人事はヒアリングを通し、現場スタッフがどのような人材を求めているのかを知り、条件を明確にする必要があります。

しかしまれに現場と役員のような経営陣との間にギャップがある場合もあるため、人事と現場だけで採用基準を確定させるのではなく、役員にも確認しながら設定するようにしましょう。

経営方針に合わせる

そもそも採用活動の目的は、会社の事業計画を達成するため、もしくは会社の描いている姿に近づくために、共感し協力してくれるような人材の募集ではないでしょうか。

だからこそ採用基準を会社の経営方針に合わせることは大切であり、その基準が会社の将来の姿と合致していることも非常に重要です。

採用基準が会社の方針に合っていれば、候補者も会社の雰囲気や具体的な仕事内容を理解でき、双方のミスマッチも防げるでしょう。

「コストを抑え、優秀な人材を採用する」経営者視点

新卒採用をおこなうには、書類選考や面接にかかる社内の人件費、求人を募集するためのパンフレット、就活イベントへの参加や求人広告を出す場合の掲載費を含む宣伝広告費、その他新卒紹介サービス等を利用するとなればさらにコストがかかります。

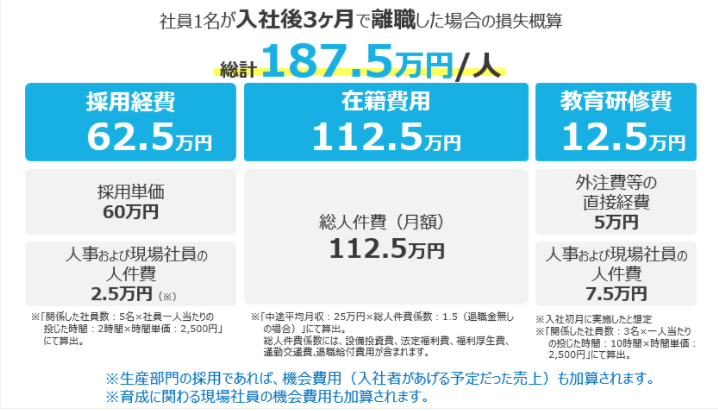

上記のようににコストを使って採用活動をおこなっても、入社後社員1名が退職してしまうと、それまでの日給や研修にかけた経費や社会保険など色々なものが無駄になります。実際、社員1名が3カ月で退職するとその損失額は187.5万円といわれています。

引用:エン・ジャパンなぜ人は辞めるのか?退職を科学する

また「退職者」がでることは、育成に関わった社員や職場全体のモチベーションに影響を及ぼす可能性もあります。

事前に採用基準をすり合わせておくだけで、これらの損失を回避することにつながりますので、あらためて経営者視線を意識し、適切な採用基準の設定する必要があるでしょう。

評価項目を明確にし、独自性のある内容にする

評価項目が明確でなければ、正しく評価することはできません。

とはいえ、学歴や資格など数値で評価できる項目だけに偏った、高評価な人材が自社にマッチした人材であるとはいえないでしょう。

採用ミスマッチへとならないようにするためには、評価項目は定量的・定性的の両面を考慮し、できるだけ具体的にすることが非常に重要です。

社風や社員の雰囲気は、会社によってさまざまです。

つまり企業により重視する点は異なります。

これらを考慮せずに採用基準を設定すると「会社と合わない」などの理由から早期離職につながってしまう恐れがあります。

学生の希望する働き方や仕事に対する考え方といった定性的な項目も採用基準に含めることで、採用ミスマッチを防ぐ独自性のある採用基準が設定できるでしょう。

就職差別をしない

厚生労働省の「公正な採用選考の基本」※1によると、採用選考は「応募者の適性や能力のみを基準としておこなうこと」「応募者の基本的人権を尊重すること」という2点を基本的な考え方として定めています。

これにより採用担当者は適性や能力以外で採否を決めることはできません。

つまり「性別」や「障害」などを合否の理由にすることは禁じられています。※2

これらは、男女雇用機会均等法・障害者雇用促進法においても定められています。

他にも、適性・能力とは関係のない以下の事項を把握することは、厚生労働省が定める「公正な採用選考の基本」ガイドラインに抵触する恐れがあります。また採用選考にあたり、身元調査を実施したり必要性のない健康診断を受けさせることも不適切と捉えられることがありますので、注意が必要です。

|

|

思想信条に関わる事項 |

|

※1参考:厚生労働省「公正な採用選考の基本」

※2参考:厚生労働省「男女均等な採用選考ルール」.pdf

- 25年卒の新卒採用スケジュールと市況予測を徹底分析!

25年卒採用からインターンに参加した学生の情報を採用選考に利用することが認められることとなり、正式に採用直結型のインターンが「公認」されました。今回は、25年卒の新卒採用スケジュールと市況予測について最新情報をまとめた資料をご用意しています。

5.新卒採用において重視すべき基準

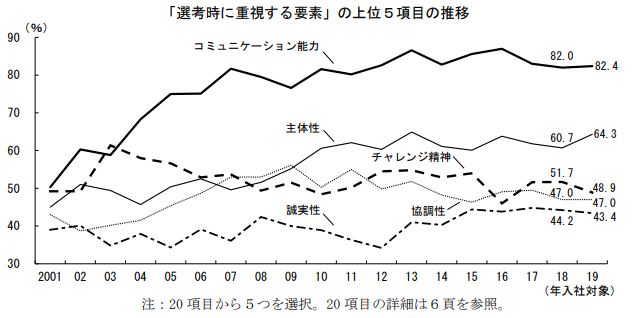

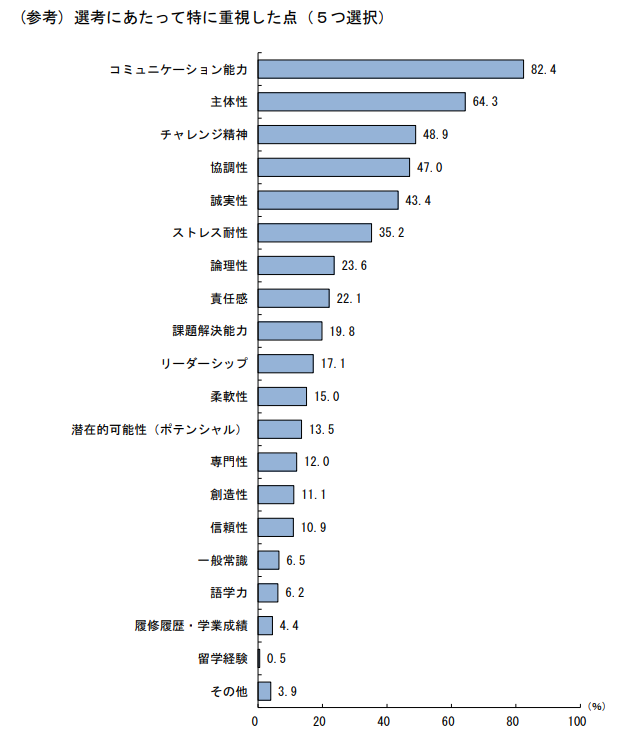

2018年に一般社団法人 日本経済団体連合会が実施したアンケート結果によると、新卒採用において企業は学生の「コミュニケーション能力」を最も重視していることがわかります。

またこの1位の「コミュニケーション能力」は16年連続、2位の「主体性」は10年連続と推移しており、企業が希望する条件は毎年大きな変化がないことがわかります。

引用:一般社団法人 日本経済団体連合会2018年度 新卒採用に関するアンケート調査結果.pdf

引用:一般社団法人 日本経済団体連合会2018年度 新卒採用に関するアンケート調査結果.pdf

以下にて、上記20項のうち企業が新卒採用の際に重視している上位5位の項目について詳しくご紹介します。

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力は、社内はもちろん社外の方とも円滑に意思疎通をとり、信頼関係を築くためには欠かせないスキルです。

しかしコミュニケーション能力といわれると定義が曖昧に感じる方もいらっしゃるでしょう。

ここでのコミュニケーション能力とは、会話のキャッチボールが成立するかどうかという対人スキルを指します。

採用基準に「コミュニケーション能力」を含む企業は多いと思いますが、その中から要素を細分化して、自社に必要な能力を見極めることができると独自性のある採用基準を設定することができるでしょう。

下記にて「コミュニケーション能力」を細分化した3つのスキルをご紹介します。

相手の立場を理解し、寄り添った行動・発言ができる。

会社は組織として機能しているため、協調性を持って仕事がうまく行くように社員全員が一丸となって仕事に取り組む必要性があります。

全体のために仕事を進められる協調性のある社員が多いと、社内の雰囲気も明るくなるでしょう。

また円滑に意思疎通を図るには相手の意図や感情を正しく汲み取る力が必要不可欠です。

1から10まで細かいことを全てを言わずとも、相手のことを理解して動いてくれる人は、相手の意図や感情を正しく汲み取る力があるといえます。

選考の中でも、面接官の質問に対し的確に答えられているか、場の雰囲気に合わない発言がないかなどは確認しておきましょう。

相手にわかりやすく説明することができる。

自分の意見を相手に伝える時は、内容を整理し筋道を立てて説明する必要があります。

伝えたいことがまとまっていないまま、勢いで伝えようとすると、話の優先順位や結論がわかりにくくなってしまいます。

場合によっては、説明に不足が生じて肝心な部分が伝わらなかった、ということもあるでしょう。

このようなスキルのある学生は、相手を上手に納得させることができるでしょう。

つまり将来的にプレゼンや営業などの場面にて、即戦力として活躍が期待できます。

相手にあわせたコミュニケーションをとることができる。

相手の立場を考えたコミュニケーションは、信頼関係の構築につながるため、多くの人を巻き込んで仕事を進めることが可能になり、より大きな成果を出すことにつながるでしょう。

また相手や状況にあわせた適切な言葉選びや、声のトーンや表情も重要な要素の1つです。

相手の表情から考えを察知し、具体例を出し説明を加えることで、相手にも伝えたかった内容をきちんとイメージしてもらうことにもつながります。

また人の印象は15秒で決まるといわれていますので、笑顔や挨拶などに好感を持てたかという点も含め、コミュニケーション能力の高さを判断することもできるでしょう。

主体性

「主体性がある」とは「さまざまな仕事に対し自ら積極的に動くことができる状態」をいいます。

多くの企業は自ら考え、自発的に行動できる人材を求めています。

上司の指示がなくとも考え行動に移すことができ、自分の意思を発現できる人は主体性があるといえるでしょう。

主体性のある人材は、自分自身で課題を発見しさまざまな仕事を自分から推進することができます。

そのため将来のチームや会社を牽引する人材になる可能性があるため、会社としても大切にすべき能力です。

チャレンジ精神

チャレンジ精神とは、困難な仕事に対しても熱意を持って取り組むことができること、未経験の仕事に対しても積極的に取り組むことが出来る心構えのことです。

難しいプロジェクトや他部署を巻き込んでおこなわれる仕事などを積極的に取り組むことができるのは、会社にとっても重宝する人材となるでしょう。

協調性

サラリーマンとして仕事をしていく以上、協調性は必要不可欠です。

会社は組織として機能しています。そのため協調性を持って仕事がうまくいくよう、社員全員が力を合わせて仕事に取り組む必要性があります。

周囲の助けになることがあれば率先しておこなうなど、全体のために仕事を進められる協調性のある人材が良いといえます。

誠実性

近年、企業のコンプライアンス管理が厳しくなってきている企業が多いのではないでしょうか。

企業に所属する一員として、誠実に業務に取り組むのは当然です。

これからの企業経営では、法令順守や就業規則の順守、社内の慣習を受け入れつつ仕事ができる人材が求められます。

6.採用基準をもとに人材を見極める方法

書類選考において

一般的に「エントリーシート」や「履歴書」を学生から提出してもらい、面接前に書類選考をおこなう採用手法をとっている企業が多いかとおもいます。

書類選考での候補者の絞り込みは、面接以降の選考をスムーズにおこなうために重要です。

実際には書類選考というよりは、選考にあたり優先順位をつけるなど面接の補助的な資料とし総合的に採否を決定するための参考資料としている企業が多いでしょう。

またエントリーシートは、むやみやたらな応募を防ぎ、応募動機の高い学生を見極めることが可能です。

中には選考の際に「あとで直接聞けばいいや」とエントリーシートの内容を把握せず、面接をおこなっている採用担当者もいるかもしれません。

しかし学生は、時間をかけて一生懸命エントリーシートを記入して応募しています。

企業側は選考書類として受け取るからには、きちんとその後の選考の参考資料として役立てるようにしましょう。

適性試験において

人材の適正を見極めるには適性試験の実施も効果的です。

候補者の客観的な情報が得られ、短時間で採用基準に合っているかの判断ができます。

適性検査の中には、自社で活躍している社員をもとに基準を設定することができるものや、低コストで実施することができるものなどさまざまな種類があります。

そのため自社が求める人物像を見極めるために適した適性検査を選ぶ必要があるでしょう。

- 自社の採用基準に合った学生を絞り込む『適性検査』の選び方とは?

タンジェント・ダイヤモンド・Compass・アッテル・ミキワメなど計7サービスの人気適性検査の料金・特徴を比較してご紹介します。

自社の採用活動や配属にあう適性検査を選択するために機能や特徴を知りたいといった採用担当者様にぴったりの資料です。

面接において

新卒採用において、求職者は経験やスキルがないため、人柄やポテンシャルを重視せざるを得ないでしょう。

面接ではそういった書類上では判断できない人柄やポテンシャルといった定量的な部分を直接確認することができます。

ただし面接官の主観的な判断とならないように具体的で客観的な評価基準を設け、それを社内で共有することが必要です。

評価基準に沿った質問項目を用意し、面接官がその項目を質問するとよいでしょう。

あらかじめ質問項目を準備しておくとより公平な選考が可能となり、面接時間の短縮につながります。

7.まとめ

いかがでしたでしょうか。

採用基準の目的は、会社に定着し活躍できるような人材を採用することです。

そのため採用基準をすべて満たしていなくても、その中で近い人材を採用していく必要があります。

採用基準に満点に近い人材を探そうとすると、今度は人材を採用できなくなってしまいます。

新卒の採用基準ポイント明確に設定することも大事ですが、それと同時に許容できる基準についても決めておく必要があります。

- 採用業務の課題や疑問解決に適切な資料をお配りしています!

みんなの採用部では、新卒採用から中途、アルバイト求人など採用業務全般のサポートを行っています。エリア別採用動向データや採用ツール、求人媒体など、多岐にわたるサービスの中から企業が抱える課題や疑問に適した無料資料をご用意しております。まずはお気軽に資料請求をどうぞ!

新卒採用を通して企業成長のご支援を

一貫して人材紹介に従事しており、社長賞をはじめ多く賞を受賞。現在では、採用ウェビナーなどを通じて、複数企業様の採用支援にも携わっております。新卒採用に課題のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

- 名前

平原/新卒領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る