今後の新卒採用における採用戦略と効果的な採用手法

新卒採用

昨秋、経団連が主導する就活ルールの廃止を発表し、政府により今後見直しが検討されることになりました。新卒採用を取り巻く状況変化の背景もあり、企業にとって大卒者の採用はより困難な状況となっています。

このような中、より良い学生に出会うべく、企業の採用活動は年々早まる傾向にありますが、採用活動の開始時期を早めるだけでは対応できなくなっているといえます。

<この記事で紹介する3つのポイント>

- 現在の新卒採用市況

- 今の採用戦略でできることは何か

- 従来の採用戦略+αの動きとサービス

目次

- 新卒紹介サービスは

就職エージェントneo! 就職エージェントneoは、業界でもいち早く紹介サービスを新卒領域で展開してきた、業新卒紹介サービスです。マンパワー不足で工数をかけることが難しい企業に代わり、企業の採用基準を満たした学生をご紹介いたします。

また10,000社以上の企業様を支援してきたノウハウをもとに企業の採用基準作成に関してなど、さまざまな疑問にもお答えします!

なにかお困りの点等ありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

1.新卒採用ルールは形骸化、

今後も加速する採用活動早期化

新卒採用活動が早期化するといわれていますが、まずは現状をみていきましょう。

現在の新卒採用状況

ここ数年で、企業の新卒採用活動はどんどん早期化しています。

政府が主導する就活ルールに関して、現状はこれまでと変わりませんが、今後の採用スケジュールはどのように変化していくのでしょうか。

日本経済団体連合会(以下「経団連」という)によれば、2020年度入社の大学卒業・大学院修士課程修了予定者などの採用スケジュールに関しては、「採用選考に関する指針」※1において、以下のようにこれまでと同様であると発表しています。

- ・広報活動の開始は、「卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降」

- ・選考活動の開始は、「卒業・修了年度の6月1日以降」

- ・正式な内定日は、「卒業・修了年度の10月1日以降」

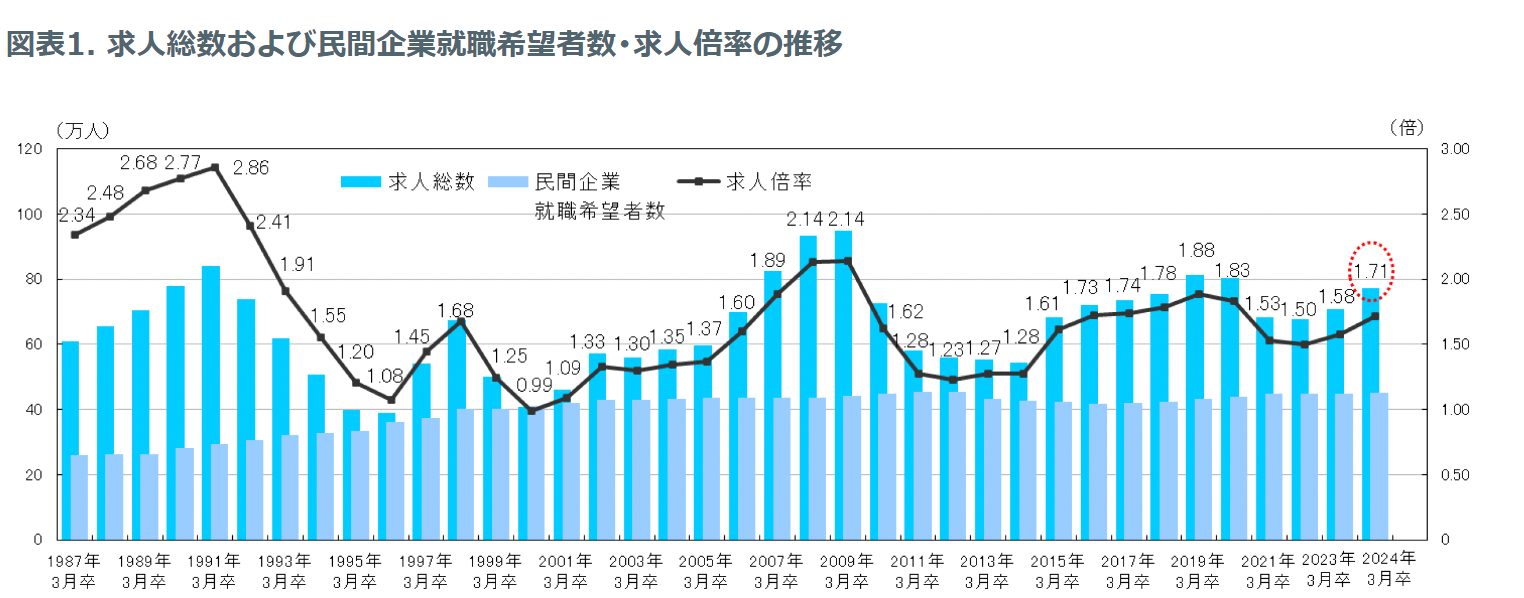

引用:リクルートワークス研究所 「第40回 ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」

第40回ワークス大卒求人倍率調査によると、2024年3月卒業予定の大学生・大学院卒業予定者の求人倍率※2は1.71倍となっており、前年よ0.13ポイントの増見込みとなりました。

全国の民間企業における求人総数は、77.3万人であり前年より6.6万人増加、対前年比9.3%増加しています。

しかし、一方で学生の民間企業就職希望者数は、45.1万人であり対前年増減率は0.5%の増加にとどまっています。

このことから、企業の求人に対して32.2万人の人材不足が生じており、企業にとって新卒採用は大変困難な状況にあるといえます。

求人倍率を従業員規模別にみてみると、300人未満の中小企業は前年の5.31倍から6.19倍で、0.88ポイント増加しています。

5,000人以上の大企業は前年の0.37倍から0.41倍であり0.04ポイント増加していますが、大卒者の新卒採用は大企業に比べ、中小企業が厳しい状況にあることがわかります。

※1参考:一般社団法人 日本経済団体連合会採用選考に関する指針

※2参考:リクルートワークス研究所 「第40回 ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」

今後、新卒採用はどのように変化していくのか

2020年採用に関しては、現行の3月広報開始、6月選考解禁で実施が確定しています。

ただし、2021年採用を見越して多くの企業が前倒し傾向のスケジュールで動いていくことが予測されます。

これから先、2021年以降の新卒採用は今後どのように変わるのでしょうか?

経団連は、2021年新卒の採用スケジュールについて見直しをおこなうことを発表しています。

見直し案は次の4つです。

- ・採用広報と採用選考の解禁日を一体化する

- ・採用スケジュールは据え置きにしつつ現状のルールを目安に緩和する

- ・採用の解禁日のみを4月に前倒しにする

- ・現状のルールを廃止する。

2021年新卒採用は、東京オリンピックの開催に伴い関東圏での採用活動に影響があることが考えられますので、これらのスケジュール案を基にスケジュール変更がなされると予想することもできます。

この2021年新卒採用のスケジュール変更と、今後も続くことが予想される人材不足による売り手市場を見据えると、2020年新卒採用はさらに早期化が進む可能性があります。

学生の就職活動期間が長期化する恐れもあり、企業にとっては採用コストが増加することも考えられるかもしれません。

2.今の採用戦略のままで大丈夫?できることは何か?

各社がこぞって新卒採用活動を早期化する中、自社の採用を成功させるためにできることはあるのでしょうか?

昨年と同様の採用戦略で問題ないのでしょうか?

ここでは現状の採用戦略を見直し、採用を成功させるための戦略についてご説明します。

採用戦略は、改善するポイントを明確に

企業の新卒採用のポイントを大きく分けると「母集団形成」「選考・面接」「内定出し」「内定者フォロー」の4つの段階があります。

まずは直近の採用実績を、この4つの段階それぞれで振り返りをしてみましょう。

1.母集団形成

母集団形成とは、自社の選考に進む学生を集めることです。

具体的な手法としては、会社説明会を実施したり、就活サイトで選考エントリー者を募ったりするなど、学生と接触する機会をつくり、出会った学生の入社意欲を高めて応募者を獲得します。

母集団形成のフェーズにおいて、改善ポイントとなりやすいのが下記の4つのポイントです。

- 1.エントリー数

※ 就活サイトの場合は、エントリー数の内訳が一括エントリーなのか、個別エントリーなのかまでチェックしましょう。 - 2.説明会予約数・参加数

- 3.書類提出数

- 4.1次選考参加数

- 1.エントリー数

ここ数年、エントリー数は前年対比の7~8割程度になる企業が多い傾向があります。

エントリーをせず、説明会へ予約するケースなども増えているため、説明会参加数をKPIとして追う企業が多くなっています。

2.選考・面接

売り手市場と採用活動の早期化によって、選考の途中辞退や学生との連絡がつかなくなるといったこともよく聞かれるようになりました。

面接や選考は、最近の特徴として、見極めから惹き付けをおこなう場として、相互理解が求められるように変化してきています。

選考の内容やフローによっても異なりますが、会社説明会参加から最終選考合格までの平均的な移行割合は、約9~12%程度と言われています。

業界や採用職種によって変動する場合もあります。

しかし、市況が変化しても大きく変わりはありません。

移行率が異常に高い、低いなどがある場合には、自社の採用基準が高すぎたり、低すぎたりといった可能性が考えられます。

このような点についても、見直しをする際のポイントとなります。

3.内定出し

売り手市場の影響により、内定辞退も年々増加傾向にあります。

3~4年前までは、承諾率80%という企業も少なくはありませんでしたが、19卒においては、採用状況が厳しい企業では内定辞退率が80%という企業も出てきました。

せっかく選考で自社への志望度が高まっていても、学生は他の企業とも接触しており、数時間後に志望度が変化することもあり得ます。

タイミングや条件面などへの満足が揃って初めて、「この企業の内定に承諾しよう」という気持ちになるため、内定出しにも工夫が必要です。

そのため、内定出しについては、以下の4つのポイントを確認して実施することをおすすめします。

- 1.内定出しのタイミング

最終選考後その場で伝えるのか。期日を設けた上で伝えるのか。 - 2.内定を伝えるシチュエーション

直接呼び出しをして伝えるのか。電話やメール・郵送を使って伝えるのか。 - 3.他社の選考状況や志望度合

競合より遅すぎても、早すぎてもデメリットとなる可能性がある。

最も自社へ気持ちが傾いているタイミングで伝えるのがベスト。 - 4.承諾期限のスケジュール

そのスケジュールが現実的か。競合の状況に合わせて設定することがおすすめ。 - 細かいチェック項目は他にもありますが、上記をチェックしつつ、学生としっかりと接点を持つことが最も重要です。

- 1.内定出しのタイミング

4.内定者フォロー

やっとの思いで内定承諾まで進んでも、承諾後辞退の懸念も最近ではよく聞かれる悩みの一つです。

そのため、内定後のフォローにも工夫が必要です。ここ最近では、LINEなどのSNSや専用アプリを使ってフォローする企業も増えてきました。

これまでのように、一時的な懇親会や勉強会(内定者研修)だけではなく、フォローツールやコミュニケーションボードなどを用いたりしている企業もあります。

常に連絡を取り続けられるような体制を整え、エンゲージメントを高めるためのさまざまな施策を実施する必要があります。内定者フォローで、見直したいポイントとしては、以下3つがあげられます。

- 1.接触頻度

イベントや勉強会などは適切な頻度か。

内定者といっても学生のため、参加を義務化し、その時間が極端に長いことを懸念とする学生も多い。 - 2.アテンドする社員の適正

現場の社員との接触機会を設けられているか。

入社後の不安を取り除き、数年後の自分を想起させ入社意欲を上げる。 - 3.コンテンツの多様性

入社までに何度か接触機会を設ける場合には、コンテンツの内容を工夫する。

内定者がいま疑問に思っていることや、不安を解消できるコンテンツを企画することがポイント。

- 1.接触頻度

内定者が辞退せず、「早く入社したい!」と思えるような内定者フォローをおこなえるとベストです。

今後の新卒採用を成功させるには

人材不足は今後も長期トレンドとして継続することが予測されています。

そのため、自社にとってどのようにすれば採用成功の近道となりそうか、その改善ポイントを見つけ、クリティカルな打ち手を考え続ける必要があります。

また、効率的かつ質のよい人材確保をすることが求められる中で、攻めの採用をおこなうことも大切です。既存の採用手法だけに限らず、さまざまな手法を検討し、自社の採用フローを工夫していきましょう。

3.従来の採用戦略+αの動きとサービス

ここでは、従来の就活サイトや合同会社説明会だけでなく、効果的であると考えられる採用方法についてご紹介します。

1.新卒紹介サービス

新卒紹介サービスは、紹介会社から学生の紹介を受けるサービスです。

新卒紹介サービスのメリット、デメリットは次の通りです。

メリット

成果報酬型である

中途採用の人材紹介と同様に学生が内定を承諾し、入社が確定した時点で費用が発生する成果報酬型となっています。

採用担当者の工数を削減できる

人材紹介の場合には母集団の形成から選考の動員までを紹介会社で対応してもらえるため、重要な業務、例えば学生とのコミュニケーションに多くの時間をかけることができます。

急な求人の増員に対応できる

辞退や増員があっても、すでに紹介会社に登録している学生の中から時間と労力をかけることなく効率的に求人の増員に対応することができます。

学生に知られていない企業でも採用ができる

就活サイトや合同会社説明会では学生に知られていない企業は大手であっても、母集団形成が困難というケースが少なくありません。

学生と企業の相性が良いと判断されれば紹介をしてもらうことができます。

デメリット

1人あたりの採用コストが高い

新卒紹介では、学生が内定承諾または入社した際に費用が発生します。

一般的な紹介料は学生が文系か理系かで異なりますが、相場は1人当たり70万円~120万円ほどとなっています。

新卒紹介会社に登録している学生のみが対象となる

新卒紹介会社が企業に紹介できる学生は、新卒紹介サービスに登録している学生のみであるため、母集団形成は少ないといえます。

- 新卒紹介サービスは

就職エージェントneo! 就職エージェントneoは、業界でもいち早く紹介サービスを新卒領域で展開してきた、業新卒紹介サービスです。マンパワー不足で工数をかけることが難しい企業に代わり、企業の採用基準を満たした学生をご紹介いたします。

また10,000社以上の企業様を支援してきたノウハウをもとに企業の採用基準作成に関してなど、さまざまな疑問にもお答えします!

なにかお困りの点等ありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

2.AI採用サービス

AIとは、コンピューターで人間の問題解決能力、推論力、判断力などを人工的に再現する技術で人工知能のことをさします。

このAIを活用した採用サービスがAI採用サービスです。

例えばAI面接サービス「SHaiN」では、60分程度で100〜180点ほどの質問をして、応募者と面接をします。

完全にAIが判定するわけではなく、人の目による動画のチェックを加えて最終的な合否は採用担当者が判断するという仕組みです。

このようなAI採用サービスによって、遠方や時間の都合で面接に来ることができない応募者にも面接の機会を作ることができるほか、採用担当者の面接の負担を大幅に削減することが可能となります。

AI採用サービスのメリット、デメリットは次の通りです。

メリット

短時間で効率的に選考をおこなうことができる

採用担当者がベテランであっても大量の書類選考を行う時間は多大なものといえます。

また自社にあっているか判断し、見つけ出すことも用意ではありません。

過去の選考データを学習したAI採用サービスを導入することで、書類選考や自社にあっているかどうかを効率的に確認することができます。

公平な判断により選考することができる

エントリーシートや履歴書の評価基準を定めていても選考は人が行いますので、採用担当者が増えれば増えるほど選考にバラツキがでてくることがあります。

そこで、AI採用サービスを活用すれば、同じ評価基準で判断をおこなうことができるようになります。

またAIの判断では低評価であった応募者について改めて採用担当者がチェックすることで優秀な人材の取りこぼしを防ぐ効果も期待することができます。

デメリット

過去の採用のデータが必要となる

例えば、書類選考でAIを利用する場合は過去の書類選考データが大量に必要となりますので、長期間にわたるデータを学習させることがあらかじめ必要です。

AIがすべて評価することはできない

最終的には人間がチェックする必要があるため、2度手間が発生することになります。

3.採用代行サービス

採用代行サービスとは、企業の採用活動に関する業務を、採用代行会社にアウトソーシングするサービスです。

アウトソーシングできる内容は、会社によって異なりますが、一般的には母集団形成から選考、内定に至るまでのすべて、または一部をアウトソーシングすることができます。採用代行サービスのメリット、デメリットは次の通りです。

メリット

採用のプロに任せることができる

新卒採用業務は、約1年間、長期にわたって採用活動が必要となり、この業務が毎年繰り返されることになります。

そのため、この採用業務を円滑におこない続ける採用担当者を確保し続けることは容易なことではありません。

採用代行会社に依頼することで、安定した採用活動を継続することが可能になります。

採用担当者が重要な業務に集中できる

採用担当者は採用活動の中でも人事戦略の立案や合否の判定など、特に時間をかけたい重要な業務があります。

しかしながら採用活動の業務は多岐にわたり煩雑な事務作業も少なくありません。

採用代行を使うことで、集中的に取り組みたい業務に時間を割くことができるようになります。

デメリット

自社に採用のノウハウが蓄積されにくい

採用業務の大部分を採用代行会社にアウトソーシングした場合、関わらない部分が出てくるため採用のノウハウが蓄積されにくくなります。

採用代行会社の委託を解除した場合などは、採用が困難な状況になることもあり得ます。

アウトソーシング費用がかかる

アウトソーシングすることで当然費用がかかります。

同様の採用業務を採用担当者が行った場合の人件費と委託した場合の費用とを比較しておくことが大切です。

4.マッチングサービス

マッチングサービスとは、WEBやアプリで直接会いたい人へコンタクトしOB・OG訪問をおこなえるものや、あらかじめセグメントされたイベントに参加するタイプのものなどがあります。

Webやアプリでできるものには、VISITS OBやマッチャーなどがあります。特徴としては、個人名でOB・OGとしてサイトに登録をし、学生の相談などにのってあげる形式のものが増えてきています。

イベント型のものについては、それ事態が採用へ繋がるタイプのスカウト型のイベントが代表格です。例えば、逆求人フェスティバルやRecme(レクミー)などがあります。

メリット

社員と直接交流するため、社風を知ってもらうことができる

一般的な就活サイトや合同企業説明会とは異なり、一人ひとりと密にコミュニケーションを取れるため、具体的な仕事内容や社員の人となりを知ってもらうことができます。

SNSなどで会社の情報を拡散してPRしてもらうことができる

口コミ効果で広げられる可能性もあるため、そこから応募に新たなマッチングへとつなげられる可能性があります。

デメリット

社員に通常業務とは別で参加してもらわないといけない可能性がある

採用担当だけで対応すると通常の採用活動との差別化が難しいため、採用担当以外の社員の協力を得る必要があります。

企業にとってマイナスイメージとなる情報が拡散される恐れがある

SNSなどで拡散してもらえることはメリットでもありますが、逆に自社にマイナスイメージになるような内容を投稿される可能性もあります。

4.まとめ

2020年新卒採用の動向から2021年新卒採用はより困難になりそうと思われた方も多いはずです。

売り手市場の今だからこそ、これまでのような「待つ採用」から「攻めの採用」に転換することが求められています。

そしてAIなどの新たな採用システムや採用ツールを活用することで採用業務の効率化を図りつつ、マッチングサービスなどの新しい採用手法をおこなっていくことが採用活動の成功につながるといえます。

- 25年卒の新卒採用スケジュールと市況予測を徹底分析!無料資料

25年卒採用からインターンに参加した学生の情報を採用選考に利用することが認められることとなり、正式に採用直結型のインターンが「公認」されました。これにより、インターンの重要度が格段に増すのはもちろん、選考の早期化がさらに進むことが予測されます。そこで今回は、25年卒の新卒採用スケジュールと市況予測について最新情報をおまとめいたしました。

新卒採用を通して企業成長のご支援を

一貫して人材紹介に従事しており、社長賞をはじめ多く賞を受賞。現在では、採用ウェビナーなどを通じて、複数企業様の採用支援にも携わっております。新卒採用に課題のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

- 名前

平原/新卒領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る