退職代行対策は?使われたときの対応方法とNG行動

中途採用

退職の手続きの代行をおこなう、退職代行サービスの利用者が増加しています。

退職代行サービスの利用者層は20代から40代の正社員がボリューム層です。

退職代行は2025年以前より存在していましたが、2024年にメディアによる露出が増えたことで、労働者のあいだで知名度を高めました。

今後も退職代行の利用者は増えることが予想されます。

本記事では

・拒否できる?退職代行を使われたときの対応方法

・退職代行を使われたときのNG対応

・人事と企業がとるべき退職代行対策

について解説します。

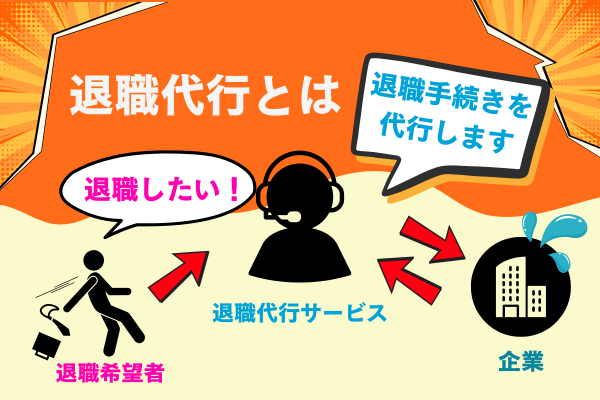

1.退職代行とは

退職代行とは、退職手続きを、退職希望者ではなく第三者がおこなうことです。

近年は退職代行サービスを利用して、企業に退職を伝える人が増加しています。

退職代行サービスとして知名度が高い、退職代行モームリ※が公表している退職代行実績によると、2025年1月6日は、過去最高の256名の退職が確定しました。

2024年から2025年の年末年始にかけて利用者が増加した背景のひとつとして、連休に入り業務から離れて、働く環境や業務内容を見つめる時間ができたことで、退職の意思が高まった可能性が考えられます。

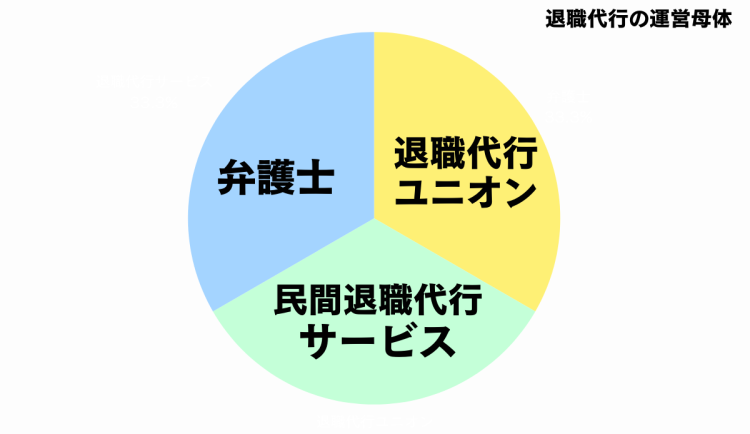

退職代行サービスの種類は主に3つあります。

退職代行を使われた際は、対応のために退職代行サービスがどの分類に当てはまるか、確認しておくことが大切です。

- 弁護士が運営

法的な専門知識と経験が豊富な弁護士が、退職希望者に代わって退職手続きをおこないます。

- 退職代行ユニオンが運営

主に集団での退職活動の支援や、労働者の権利を守るための問題解決に向けたサポートを請け負っています。

- 民間企業が運営

専門スタッフが退職代行業務を請け負います。

弁護士が運営する退職代行サービスは、労働基準法などの法律に強い弁護士が担当することが多いです。

退職希望者にとって、解決しにくい問題がある場合に利用しやすい特徴があります。

退職代行ユニオンが運営する退職代行サービスは、集団支援だけでなく、個人の退職を支援することもあります。

民間企業が運営する退職代行サービスは、退職希望者にとって比較的安価な費用で退職代行を依頼できるため、利用者が増加傾向です。

民間企業が運営していますが、担当者が弁護士の資格を持っている場合や、労働組合法に定める一定の資格要件を備えた労働組合と提携している場合があります。

労働組合が相手側となる民間退職代行サービスは、交渉権を有しているため、原則的に企業側は拒否できません。

しかし、弁護士や労働組合が運営に携わっていない場合は、必ずしも拒否できないとはいえません。

参照:退職代行モームリ2025.01.06【実績報告】本日256名の退職確定《過去最高の依頼数

利用者層は入社間もない新入社員が多い

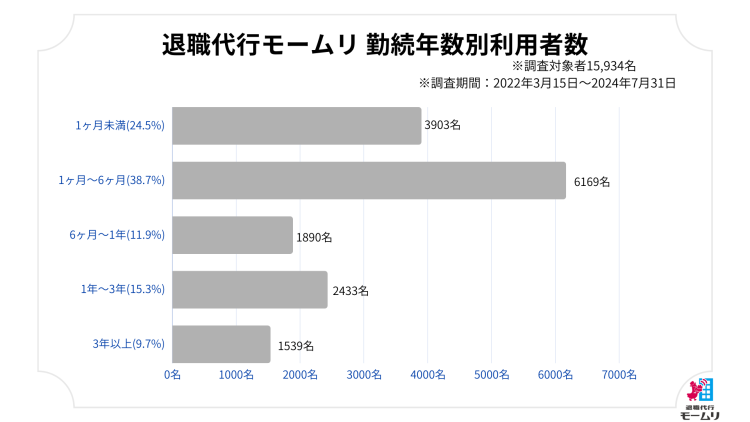

退職代行モームリ※の調査によると、退職代行の利用者が最も多い勤続年数は1ヵ月~6ヵ月の38.7%でした。

次に多かったのは、勤続1ヵ月未満です。

割合は24.5%と高く、入社して間もない時期の利用者が多いことがわかります。

出典:PR TIMES 退職代行モームリ累計利用者15,934名分のデータ・利用された企業情報を公開

入社間もない利用者が多い理由は、社内に困りごとや悩みを相談できる相手が少ないことが考えられます。

企業が新しい従業員を受け入れる際は、内定直後から入社後までフォローをおこなうことで、信頼関係を構築しやすくなります。

採用がゴールではなく、従業員の定着に向けたサポート体制が整っているか確認しておくことが重要です。

退職希望者が退職代行を使う理由

退職代行が使われる理由について解説します。

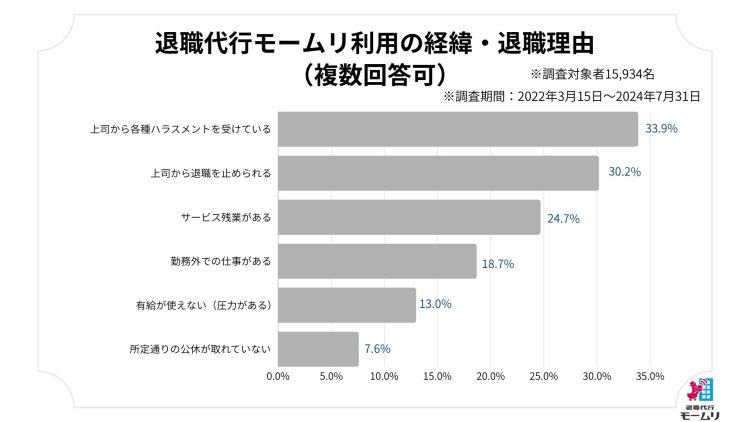

出典:PR TIMES 退職代行モームリ累計利用者15,934名分のデータ・利用された企業情報を公開

雇用形態を問わず、退職代行モームリを利用したひとの退職理由※1の1位は、上司からのハラスメントです。

ほかにも、上司から退職を止められる、サービス残業があるとの回答が、退職代行を利用した理由や退職理由の上位として挙げられています。

なお、調査対象者は正社員だけでなく、パート・アルバイトも含まれます。

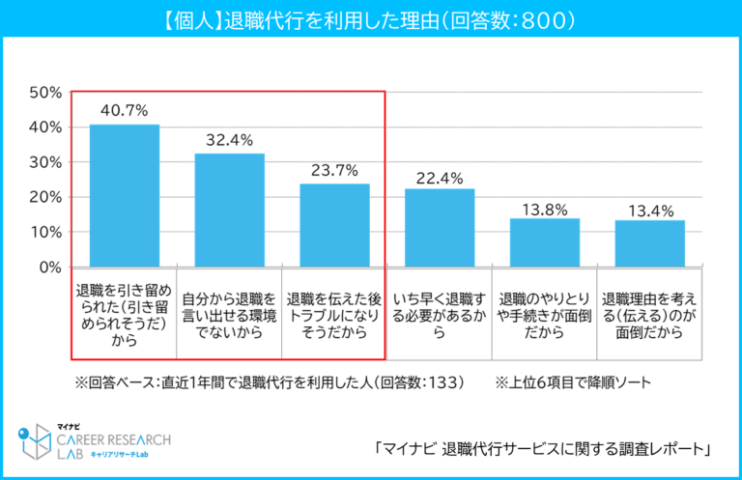

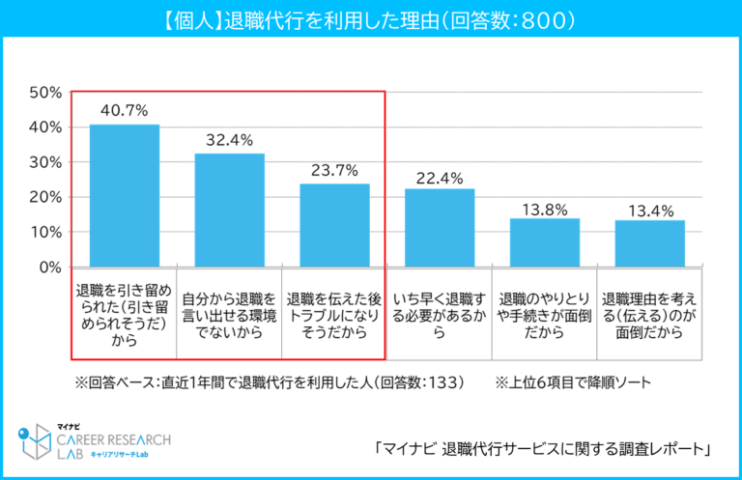

中途採用に限定して退職代行を利用した理由については、株式会社マイナビの調査※2によると、退職を引き止められそうになったからが40.7%で最も多く、次いで自分で退職を言い出せる環境ではないという回答が32.4%でした。

※出典:株式会社マイナビ「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

退職代行を使う理由をまとめると、退職を言い出しにくい職場環境や、就労環境への不満が多いことがわかります。

企業と従業員とのコミュニケーションがうまくいかないと、退職を決断する前に相談もなく、ある日突然、退職代行を利用して退職を伝えられてしまう可能性があります。

従業員の急な離職を防ぐためには、社内コミュニケーションの取り方や指導方法について見直すことが重要です。

※1.参照:PR TIMES 退職代行モームリ累計利用者15,934名分のデータ・利用された企業情報を公開

※2.参照:株式会社マイナビ「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

2.退職代行を使われたときの対応方法

退職代行から、従業員の退職意向を伝えられたときの対応方法を解説します。

退職希望者本人から直接連絡が来ていないからといって、無視や拒否をしてしまうと、トラブルが生じる可能性があります。

退職代行から連絡が来たときは、慌てずに落ち着いて、以下の5項目を確認しましょう。

退職代行の運営元と本人からの依頼か確認

退職代行サービスから連絡が来たときは、まずは運営元を確認しましょう。

退職代行サービスの運営元は大きく3つに分類できます。

特に確認しておきたい点は、民間退職代行サービスの運営元についてです。

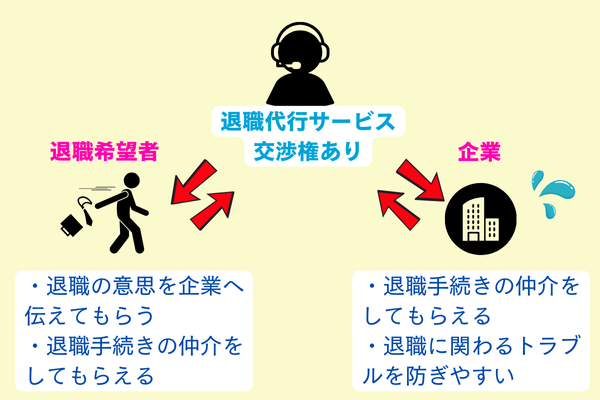

民間退職代行サービスの担当者が弁護士の資格を持っている場合や、労働組合法に定める一定の資格要件を備えた労働組合と提携している場合は、交渉権を有しています。

そのため、無視や拒否はおこなえません。

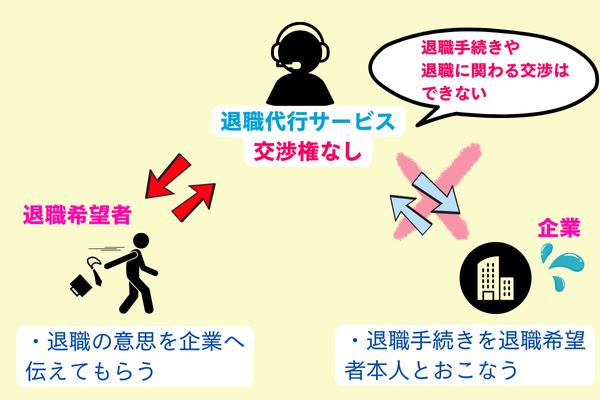

しかし、弁護士や労働組合法適合の資格証明を持つ労働組合と提携していないサービスは、交渉権がありません。

交渉権を持たないサービスは、「退職希望者の退職意思の伝達を代行する」以上の交渉をおこなうことができないため、基本的には退職手続きや退職に関わるトラブルの仲介もおこなえません。

そのため、退職手続きや退職に必要な確認事項は、企業と退職希望者のあいだでおこなう必要があります。

交渉権を持たない退職代行サービスから連絡が来たときは、まず退職希望者の意思を受け止め、本人と退職手続きを進める旨を伝えましょう。

そのうえで、退職手続きが難航してしまう場合は、企業の法務担当者や弁護士に相談してください。

次に、退職代行の利用が退職希望者本人からの依頼であることも、確認しておくことが大切です。

本人確認は書面やメールを用いて、退職の意思確認と本人確認は、退職手続きに進むために必要であることを伝えましょう。

退職代行サービスが交渉権を有するときは、退職代行サービスを通じて、本人確認のための回答書を送付できます。

退職処理に必要なやり取りの窓口を確認

退職代行サービスを通して退職の意思を伝えられた際に、今後の退職手続きを誰とおこなうのか、窓口の確認をしましょう。

退職代行サービスの担当者を通して、退職手続きをおこなう場合と、退職希望者と直接やりとりをおこなうケースが考えられます。

退職代行サービスを利用する時点で、退職希望者は企業と直接やり取りをしたくないと思っている可能性があるため、本人とのやりとりを強要してはいけません、

しかし、業務であまり接点のない、人事担当者とのやり取りは可能ということもあります。

そのため、退職のやり取りを誰とどのように進めるかを確認しておきましょう。

退職希望者が利用している退職代行サービスに交渉権がない場合は、退職代行サービスは法的な事務手続きをおこなえません。

そのため、交渉権を持たない退職代行サービスから連絡が来たときは、企業の法務担当者や弁護士に相談してください。

退職希望者の雇用契約内容を確認

退職希望者の本人確認ができたら、雇用契約内容を確認します。

本来であれば、雇用時に交わした就労規約に記されている、退職予告期間にあわせた退職の申し出をしてもらえることが理想です。

しかし、退職代行を通して退職の申し出があるときは、企業と退職希望者の間で話し合いを経て退職手続きをおこなう、「合意退職」の交渉ができる段階とはいえません。

そのため、就労規約の退職予告期間よりも、民法第六百二十七条※に則った対応が求められます。

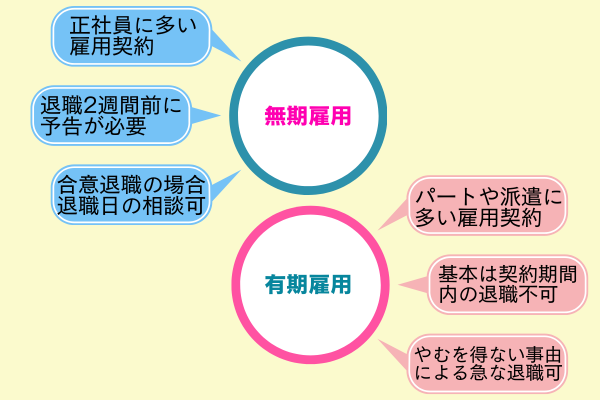

まずは、退職希望者の雇用が無期雇用か、有期雇用であるか確認しましょう。

退職希望者の雇用契約が、無期雇用のときは、民法第六百二十七条※に則り、退職の連絡を受けてから2週間以内に退職できるように手続きを進めなければなりません。

退職希望者の雇用契約が、有期雇用の場合は、一般的に契約期間内の退職はできません。

しかし、退職理由が「やむを得ない事由」に概要している場合は、急な退職を拒否できません。

また、有期雇用契約でも、雇用開始から1年経過したあとは、「やむを得ない事由」の有無を問わず、いつでも退職を申し出ることが可能です。

※参照:e-GOV「民法第六百二十七条」

やむを得ない事由とは

法律で明文化されていません。

しかし、退職への決断に至るハラスメントや、病気、妊娠出産や介護、給与の未払いなどが「やむを得ない事由」に当てはまると考えられています。

退職代行を通して退職を申し出たひとが有期雇用の場合は、契約期間の確認と併せて、退職理由が「やむを得ない事由」に当てはまるか確認しましょう。

ただし、本人からの説明を強要をしたり、退職理由を否定したりすると、トラブルの原因となる可能性があるため、対応時には注意が必要です。

交渉権を有する退職代行サービスから連絡を受けた場合は、退職代行サービスを通して退職理由の確認をおこないましょう。

退職希望者の勤務状況を確認

退職代行から連絡が来たら、退職希望者の勤務状況も確認しましょう。

特に、退職日の指定がある場合は、有給の残りの日数の確認しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

なお、企業は特別な理由がない限り、有給休暇の取得を拒否できません。

ほかにも、業務の引継ぎが必要な場合は、退職希望者が確認事項を回答しやすいように、要点をまとめた回答書を準備をしておくと安心です。

貸与物や私物を確認

退職希望者にPCやスマートフォン、セキュリティカードなどの貸与物がないか確認しましょう。

社内に退職希望者の私物がある場合は、勝手に処分をせずに、返却まで保管しておくことが大切です。

退職希望者が交渉権を有する退職代行サービスを利用しているときは、退職代行サービスを通して貸与物や私物の返却のやりとりをおこなえます。

退職希望者と直接やりとりがおこなえない場合は、退職代行サービスを通して返却フローを確認しましょう。

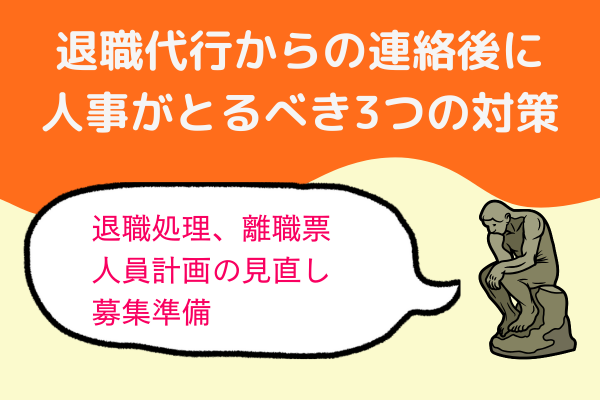

3.退職代行からの連絡後に人事がとるべき3つの対策

退職代行を通して退職の連絡後に、人事がとるべき対策を解説します。

退職希望者の退職処理

本人の意思による退職であることが確認できたら、退職の手続きや貸与物の返却などの準備を始めます。

ほかにも、離職票の発行などの依頼を受けた場合は、迅速に対応しましょう。

人員計画の見直し

退職手続きだけでなく、人員計画の見直しを早急におこないましょう。

退職者の配属先の人員に不足がでるため、増員は必要か、業務の割り振りで一部の従業員に負荷がかからないかなど、現場の従業員の意見を取り入れながら見直すことが大切です。

また、これからの人員計画の見直しだけでなく、いままでの人員計画に不備がなかったか振り返ることも重要です。

人手不足が常態化している企業や、一部の従業員に負荷がかかっている状況が続くと、退職代行を利用した退職者が増える可能性があります。

欠員募集の準備

退職者が出たことで欠員募集が必要になった場合は、なるべく早い段階で採用活動を開始しましょう。

特に正社員募集の場合は、企業の求人数に対して求職者数が少なく、売り手市場が続いているため、採用に時間がかかる可能性があります。

アルバイトやパートの募集も、人気エリアや職種の募集時は、採用に時間がかかる可能性があるため、注意が必要です。

急募の場合は、より多くの採用ターゲットに求人情報をみてもらい、応募を獲得することが重要です。

そのため、複数サービスの利用や、求人情報の露出が高いプランを利用するなどの工夫が大切です。

まずは、自社の採用ターゲットが多い採用媒体を選びましょう。

採用媒体選びに必要な見積もりや資料をまとめて欲しいときは、複数の求人サービスを扱う、求人広告代理店へ相談してみてください。

1度に複数の求人サービスの見積もりや資料を得やすくなります。

- 【1分で出来る無料見積もり診断】

気になるサービスの費用相場がすぐにわかる!

掲載するかまだわからないが、実際に利用するとなった場合の費用が知りたい方も多いのではないでしょうか?

採用サービスはプランが複雑で、職種や人数・エリアによってプランが異なることもあるため、無料見積もりがおすすめです!

ご要望に合わせて、キャンペーンなども確認した費用を知ることができます。

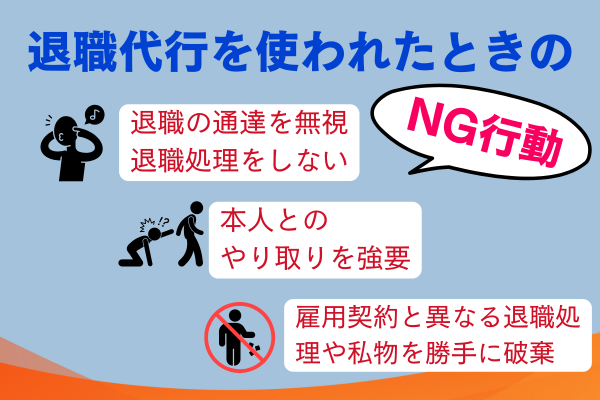

4.退職代行を使われたときのNG行動

企業にとって、退職代行を利用した退職は喜ばしいものではありません。

事前に退職の意向を確認できれば、人員計画の見直しや引継ぎを視野に入れた採用がおこなえるからです。

しかし、企業側の都合があるように、退職希望者側にも、都合や事情があります。

本章では退職代行を使われたときのNG行動について解説します。

退職代行からの通達を無視

退職代行サービスを通して退職の意思を伝えられたときに、退職希望者本人からの連絡ではないからと無視をしてはいけません。

退職代行サービスの運営元が、弁護士または退職代行ユニオンである場合や、労働組合と提携している民間退職代行サービスの場合は、退職の意思表示を有効として取り扱う必要があります。

退職希望者が無期雇用のケースでは、退職の意思を伝えてから2週間で雇用関係が失われるため、引継ぎなどをおこないにくくなる可能性が高まります。

退職代行サービスから退職の意思を伝えられたときは、まず退職代行サービスの運営元の確認と、退職希望者本人からの依頼であることを確認して、誠実に対応しましょう。

退職代行サービスに交渉権がない場合は、退職代行サービスは退職時期などの交渉をおこなう権利がありません。

そのため、退職希望者本人と退職手続きを進める旨を伝えましょう。

本人とのやり取りを強要

退職希望者本人と直接やり取りをおこなうことにこだわらず、退職代行サービスを通してやりとりをおこなうほうが、引継ぎや退職手続きをスムーズにおこなえることがあります。

退職代行サービスが交渉権を有しているときは、依頼者である退職希望者に代わり退職交渉がおこなえます。

退職希望者が退職代行サービスを利用する理由の上位に、退職を言い出せる環境ではないという回答があったことを解説しました。

このように、退職希望者は企業と直接退職の手続きをおこないたくないと考えて、退職代行サービスを利用している可能性が高いです。

退職希望者が退職代行サービスの仲介を望んでいるときは、直接的なやり取りを強要しないようにしましょう。

ただし、退職代行サービスに交渉権がない場合は、退職代行サービスが交渉をおこなうことは違法にあたる可能性があります。

そのため、退職の意向だけ受け取り、退職手続きは本人と進める旨を伝えましょう。

退職処理をおこなわない

企業にとって、退職代行サービスを使われたときの心境は穏やかではありません。

しかし、退職代行サービスが民法に則り運営されている場合は、退職希望者の退職意思は有効として取り扱う必要があります。

そのため、退職処理をおこなわないなどの頑なな姿勢は、逆に違法となる可能性があります。

なぜ退職代行サービスを使ったのかと、不満を感じるひともいるかもしれません。

だからといって、退職処理をおこなわないことは、企業の対応として不適切です。

法に則り正しく退職処理をおこないましょう。

雇用契約と異なる方法での退職処理

退職代行サービスを使われたからといって、退職希望者が不利になる状況を作ることはNGです。

たとえば、正社員として支払われるべき給与を、時給換算をして支払うことは、違法に当たる可能性があります。

ほかにも、退職月の時給を最低時給に下げて、給与を算出してしまうなど、雇用契約と異なる方法での退職処理をおこなわないようにしてください。

無断で私物を処分

退職代行からの連絡を受けて、もう出社しないものだと判断をして、退職希望者の私物を勝手に処分しないようにしましょう。

私物の引き取りが必要な場合は、口頭ではなく、文書やメールなどを利用して、引き取りの依頼や配送方法の確認をおこないます。

退職希望者からの返信がない可能性もあるため、引き取りの依頼文には期限を記しておくことをおすすめします。

また、勝手に自宅に配送をおこなうと、転居や受け取り拒否により、配送できないこともあります。

退職希望者が交渉権を有する退職代行サービスを通じて、退職の意思を伝えてきているときは、私物の引き取りについて、退職希望者に確認してもらうと対応がスムーズです。

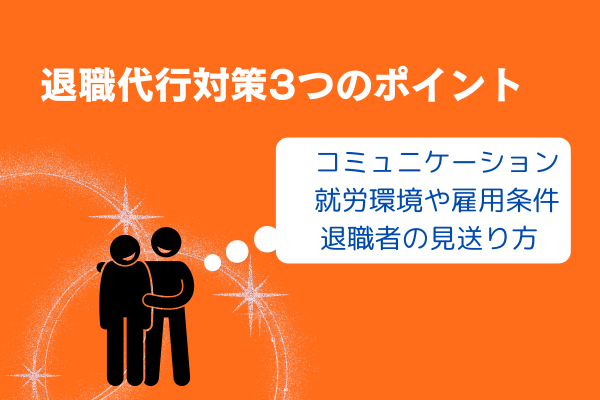

5.退職代行対策3つのポイント

企業にとって、退職代行サービスから従業員の退職を伝えられることは、良いこととはいえません。

退職希望者が退職に至る前に、相談しやすい環境や人間関係が構築できていたでしょうか。

一部の従業員に負担がかかってしまう業務体制が、常態化していなかったでしょうか。

本章では、3つの退職代行対策を解説します。

社員の状況を把握

日頃から、社員の状況を把握できるように、定期的な面談を実施しましょう。

特に新入社員は、不安や悩みを相談できる相手が少なく、ひとりで抱え込みやすくなります。

そのため、入社前からのフォローをおこない、入社直後や1ヵ月ごとの面談などを通して、信頼関係の構築を目指しましょう。

面談相手は、直属の上司に限定せず、人事担当者など、普段の業務で直接関わらないひとを含めるほうが、本音を話しやすい環境を作れる可能性が高まります。

勤続年数の長い従業員にとっても、相談窓口の周知や、定期的な面談の実施がおこなわれているか確認してください。

長年勤めている人材が、不安や不満を抱えていないとは限りません。

現在の職場環境や評価制度、給与などに満足できているか、業務負担がかかりすぎていないかなど、管理職層のケアも重要です。

万一、ハラスメントなどが生じている場合は、第三者による調査や、適切な対処をスピーディにおこなうことで、信頼関係の回復につながります。

急な退職を防ぐために、社員の状況をきちんと把握できる体制作りができているか、見直してみてください。

就労環境や雇用条件の定期的な見直し

退職代行対策の1つとして、就労環境や条件などの定期的な見直しが大切です。

たとえば、以下の項目による不満は、離職につながりやすいため、自社の状況を確認してみましょう。

給与面の改善など、すぐに解決が難しい課題もあります。

そのような場合は、給与以外に自社で働きたいと思える環境を作れているか、見直してみましょう。

評価基準が不明確な企業は、従業員のモチベーションが下がり、将来性に不安を与える可能性もあります。

そのため、評価基準を明文化して、平等な評価がされていること、キャリアプランの見通しを立てやすくする工夫が重要です。

ほかにも、人間関係が良くなく、離職が目立つ部署がある場合は、面談や人員配置の見直しが求められます。

退職代行対策のためにも、就労環境や雇用条件の見直しをしましょう。

退職者の対応

株式会社マイナビ※の調査では、退職代行を使う理由に、退職を伝えた後にトラブルになりそうだからという回答が23.7%あります。

※出典:株式会社マイナビ「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

退職希望者が、退職日まで気持ちよく働ける環境が整っているか、気持ちよく退職者を送り出す風土があるのかは、退職代行対策として重要なポイントです。

過去の退職者がどのように退職日まで過ごしていたのか、実際に様子をみた経験から不安があるひとは、退職を伝えてからのトラブルを回避するために、退職代行を利用する可能性があります。

従業員から退職を伝えられた後も、最後まで誠実な姿勢で送り出せるように、社内の意識改善やマネジメント体制を見直しておきましょう。

※参照:株式会社マイナビ「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

6.まとめ

退職代行対策には、まず社内環境や雇用条件を見直すことが大切です。

相談しやすい環境やフォロー体制が不十分なままでは、退職代行の知名度の高まりに併せて、利用者が増える可能性があります。

フォローをおこなった結果、キャリアアップややむを得ない事情により退職に至ることもあります。

そのようなときに備えて、人事担当者は次の一手を常に考えておきましょう。

欠員募集をおこなうときに、自社に合う採用媒体はなにか、求人原稿に反映できる自社の強みは魅力はなにか、リサーチをしておくことも、退職代行対策の重要な項目です。

- 【1分で出来る無料見積もり診断】

気になるサービスの費用相場がすぐにわかる!

掲載するかまだわからないが、実際に利用するとなった場合の費用が知りたい方も多いのではないでしょうか?

採用サービスはプランが複雑で、職種や人数・エリアによってプランが異なることもあるため、無料見積もりがおすすめです!

ご要望に合わせて、キャンペーンなども確認した費用を知ることができます。

ダイレクトリクルーティングを使った攻めの採用を

入社後は一貫して採用コンサルティング事業に従事。 のべ1,000社を超える企業のダイレクトリクルーティングをお手伝いしています。 プライベートでは、3児のパパとして子育てに奮闘中! ダイレクトリクルーティングでお悩みの方は、ぜひご相談ください。

- 名前

下山/中途領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る