新入社員研修カリキュラム作成完全ガイド|事例3選付き

新入社員定着

新入社員の定着や育成を目的として実施される新入社員研修ですが「伝えたい内容が多くてまとまらない」「そもそもどのような手順で実施すべきかわからない」などと悩まれる人事担当者も多くいらっしゃいます。

では、新入社員研修をより効果的に実施するためにはどのような点に注意すべきなのでしょうか。

<この記事で紹介する3つのポイント>

- 新入社員研修を実施する目的と実施までの流れ

- 新入社員研修カリキュラムの作成方法と作成する際のポイント&注意点

- 他社の新入社員カリキュラム事例

自社のカリキュラムを見直したい、新たに新入社員研修のカリキュラムを作成したいとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

1.新入社員研修を実施する目的

新入社員研修を実施する目的は企業により異なります。

本章では新入社員研修を実施する目的についてみていきましょう。

企業文化の理解促進

社風や企業の価値観を共有し、新入社員に理解させることが新入社員研修の目的のひとつです。

企業文化の理解を促進させることで組織としての一体感が生まれます。

社会人としての意識を高める

特に新卒入社の社員は社会人経験も乏しく、社会人としてのマナーなど基礎知識を学ぶ必要があります。

大学と会社の違いを明確に示すことで大学生活から社会人生活へ移行する際のギャップを減らし、モチベーション低下を防ぐことができます。

社会人に必要なモチベーションコントロールを身に着け、職場定着率の向上に繋げることが重要です。

新入社員同士での交流

新入社員研修を実施することで自然に新入社員同士での交流を図ることができます。

新しい環境で同じような不安を共有できたり、悩みを一緒に解決し合える仲間は新入社員にとって貴重で心強い存在です。

業務の中で社内連携が必要になった際、気軽にコミュニケーションを取れる仲間がいることは大きな手助けになるでしょう。

ビジネススキルの習得

入社間もない新入社員にとって、研修はビジネススキルを習得する絶好の機会です。

研修の中で実務に必要な基礎知識やスキルを習得することで早期に活躍することができ、新入社員にやりがいを持って働いてもらうことができます。

2.新入社員研修実施までの流れ

新入社員研修実施までにはさまざまな工程があります。

準備をしっかりおこない、滞りなく新入社員研修が実施できるようにしましょう。

目的や目標の設定

まずは、新入社員研修の目的や目標を明確に設定します。

明確なゴールを設定することにより研修の内容やカリキュラムの作成について方向性が定まり、研修の効果を高めることができます。

研修カリキュラムの作成

新入社員研修の目的や目標をもとに研修カリキュラムを作成します。

研修内容は業務内容に関する知識やスキル、企業文化やマナーなど新入社員が企業で働く上で必要な情報を網羅するようにしましょう。

講師の手配

企業内のトレーナーや専門家、外部の研修会社や講師の候補を検討し、適切な人材を選定します。

講師となる人と目的と背景、実施内容や方法など、あらかじめしっかりすり合わせしておきましょう。

研修会場の準備

実施内容や参加人数に合わせて会議室などの会場を予約し、必要な設備や備品を準備します。

抜け漏れを防ぐためにはチェックリストの作成をすると良いでしょう。

新入社員への告知

新入社員へ研修の日程や会場、持ち物などの情報を案内します。

この際に、研修の目的や内容についても事前に説明し、参加者の理解を促すことも重要です。

新入社員研修の実施

研修カリキュラムに従って、講師が新入社員に知識やスキルを伝えます。

参加者の理解度や参加姿勢に差が出ないよう、適宜フォローをおこないましょう。

新入社員研修の振り返り

研修の終了後、参加者からのアンケートを集め、研修の評価をおこないます。

参加者の意見やフィードバックをもとに今後の研修の改善点を検討しましょう。

3.新入社員研修カリキュラム作成方法

次に、新入社員研修の最重要パートであるカリキュラムの作成方法について詳しく解説します。

研修実施の目的に合わせてカリキュラム内容やコンテンツを決める

カリキュラムを作るためには、研修の目的を意識し内容を考える必要があります。

以下にそれぞれの目的に合わせたコンテンツ例をご紹介します。

ケース1:新入社員の企業理解を促す場合

学生の企業理解を深めるには経営陣や現場の社員など、自社社員からの説明が効果的です。

・経営陣による企業理念や経営方針の説明

・事業部長による組織体制など業務の全体像の説明

・人事部による就業規則や社内ルール、各種お問い合わせ先の説明

・企業ごとの独自のルールの説明

などそれぞれの内容に応じた役職の社員が説明できるとさらに説得力が増します。

普段の業務で接することの少ない経営陣と交流を図れる機会を作るためにも社内の協力を呼びかけましょう。

ケース2:社会人としての自覚を身につける場合

社会人としての自覚を持ってもらうためには、ビジネスマインドを伝える必要があります。

・アルバイトと正社員、立場によるマインドセットの違い

・プロフェッショナルとは、プロ意識を持つためには

・目標の立て方

・業務に関わる法律(法令)の話

など学生時代のアルバイトと社会人の違いを明確に示すことが重要です。

ケース3:基礎的なビジネススキルを身につける場合

どんな職種であれ基礎的なビジネススキルは社会人として身につけるべきスキルです。

・電話応対やメール対応、名刺交換などの基礎スキル

・挨拶や身だしなみ、社会人としての言葉遣いなどのビジネスマナー

・報連相やロジカルシンキング、PDCAなどのビジネススキル

・情報リテラシーやOAソフト、各種チャットツールなどを扱うITスキル

など基礎的なビジネススキルは多岐に渡ります。

まずは自社にとって最も重要なスキルは何かを明確にすることから始めましょう。

ケース4:業務に必要な専門知識を身につける場合

職種によっては専門知識を身につける必要があります。

・業界動向や市況の動き

・業界用語や専門用語

・業務で必要な実務スキル

・職種ごとのキャリアデザイン

新入社員研修の中で専門的な知識をどこまで身につけるかは、新入社員研修を実施する期間にも大きく左右されます。

数日であれば知識の土台として専門用語を覚えたり、動向などの全体像を把握したりなどできる範囲が限られます。

反対に1か月以上の長期にわたる研修の場合、業務で必要な実務スキルの習得に時間を割くケースが多いようです。

カリキュラム内容に応じた実施形式の選定

次にカリキュラム内容を効果的に習得させるため、適切な実施形式を選定します。

①座学

座学では講義を受けるような形で大人数の学生に向けて一斉に発信できます。

インプットが中心のため、新入社員は受動的になります。

適度な休憩や動きを取り入れ、新入社員の集中力が持続するような工夫をしましょう。

また、テーマが同じだとしても登壇者によって話す内容は違うため、新入社員の理解度の進捗状態を把握することが大切です。

理解度を把握するためにアンケート提出や問いかけによって確認をする機会を作りましょう。

②グループワーク

グループワークでは数人で1つのチームを作り、課題に対して取り組みます。

さまざまな人の意見を聞くことで自分に無い視点に気づいたり、相互理解の場となります。

この際は発言量に偏りが出ないよう、タイムスケジュールを管理し、適切な時間でワークを終えられるようにしましょう。

また、進行が滞るグループが出た場合は研修スタッフが手助けをするようにしましょう。

ファシリテーションのような役割をスタッフが請け負うことで学生の主体的な参加が期待できます。

③ロールプレイング

実際の状況を想定し、模擬実践を通じて学習することをロールプレイングといいます。

内容によってはお客さま役をすることで相手目線の理解促進にも役立ちます。

また、ほかの人のロールプレイングを見ることによって自身との差を知ることができます。

人前に出るのが苦手な方もいるため、最初は2人ずつでペアを組ませるなど工夫が必要です。

④レクリエーション

新入社員研修の序盤や長時間の座学の合間にレクリエーションをおこなうと緊張がほぐれたりリフレッシュできます。

ラフな気持ちで新入社員のコミュニケーションの機会を作ることができるので関係性構築にも役立ちます。

まだ関係性が浅い研修の始めや長時間のコンテンツの合間など適切なタイミングでおこなうと効果が高いです。

新入社員同士で競うのではなく、あくまでも緊張を和らげたり疲労を回復したりするために実施しましょう。

⑤ケーススタディ

ある事例を分析し、解決するアイデアを考えることで分析力や課題発見力、課題解決力を身につけることができます。

実際に起こった事柄を例に出すことで、実践と同じような温度感で取り組むことができ、即戦力につながります。

4.新入社員研修カリキュラムを作成する際のポイントと注意点

新入社員研修のカリキュラムを作成するにあたり、押さえるべきポイントと注意点がいくつかあります。

カリキュラムを作成する前にポイントと注意点をあらかじめ知り、カリキュラム作成へと役立てましょう。

新入社員研修カリキュラムを作成する際のポイント

研修の目的、目標、期間を明確にする

まず一番初めに新入社員研修をする目的を明確にすることが重要です。

目指すべき目的を明確にした上で目標を定めたり、必要なスキルを洗い出したりする必要があります。

自社で働く新入社員にどう成長して欲しいのか、どのような未来を手に入れて欲しいのかを考えながら、自社のビジョンや理念に沿った形で提示してあげると良いでしょう。

新入社員が配属先で必要とするスキルを把握する

新入社員研修カリキュラムを組むためには配属先で必要なスキルを把握しなければなりません。

現在新入社員が持っているスキルと配属先で必要なスキルを比べることで、新入社員に足りないスキル、すなわち研修で習得すべきスキルが明確になります。

習得すべきスキルを明確にすることは、新入社員研修のカリキュラムを組み立てる上で最も重要です。

新入社員の状態を把握する方法を考える

新入社員研修をしている中で新入社員がどれぐらい研修内容を理解、習得しているか把握することが重要です。

なぜなら、企業はただ新入社員研修を実施することが目的ではなく、研修を通して身に着けて欲しいゴールがそれぞれ設定されているからです。

目標に対して予定通りか、向かう方向は間違っていないか途中で確認できる設計にすることで目標達成までの修正をすることができます。

理解度を把握し新入社員を適宜フォローできるような設計にする必要があります。

新入社員研修カリキュラムを作成する際の注意点

専門用語は教えてから使用する

特に専門的な業界や職種の教育担当に注意していただきたいのが専門用語の多用です。

つい先日まで学生だった新入社員は、事前説明がなければ専門用語を理解できません。

思わず使ってしまう専門用語がないか考えながらカリキュラムを作るようにしましょう。

難しい言葉は簡単な言葉に置き換えながら説明することが重要です。

飽きが来ないように構成を工夫する

一般的に集中力は長く続かないといわれています。

研修自体が長い場合は、新入社員が飽きないようにカリキュラムを組み替えたり、実施方法に工夫をしたりしなければなりません。

集中していないままの状態で研修をおこなっても学習効率が下がり、時間が無駄になってしまいます。

座学などのインプットばかりではなく自分からアウトプットするような構成にすることで、意欲的に参加できる仕組みを作りましょう。

紙で配布する資料の量が多すぎないようにする

Z世代と呼ばれる近年の学生は、大学生活を含めオンラインでのやり取りが当たり前となっています。

それに伴い、コロナ以前の学生と比べて資料や案内などを紙で配布される経験が多くはありません。

そのため、あまりにも多くの資料を紙で配布すると非効率な会社、古い体質の会社だという印象を与えかねません。

新入社員研修では重要なポイントに絞って、読み返して欲しい資料のみ紙で配布するようにしましょう。

定期的に研修の内容を見直す

社会情勢の変化が著しいVUCAの時代においては、その変化にどれだけ対応できるかが1つの分かれ道になります。

社会変容が当たり前となっているZ世代の新入社員は、情報リテラシーが高いため、適切なタイミングでの情報刷新が必要です。

そのため新入社員研修のカリキュラムは定期的に見直し、適切な研修内容かどうか確認する必要があります。

- 自社の魅力をテキストの5,000倍伝えられる”採用動画

社内の施設や実際の仕事風景を動画にすることで、自社の魅力をテキスト以上に訴求できます。SNSや採用HPへの掲載ができるため、採用時の活用はもちろん、採用後の新人研修など幅広く活用できる「採用動画」の資料は、以下のボタンより無料ダウンロードできます。

5.新入社員研修カリキュラム事例3選

それでは、実際に企業で実施されている新入社員研修のカリキュラムについてみていきましょう。

今回は、新入社員の配属職種ごとに3つの事例をご紹介します。

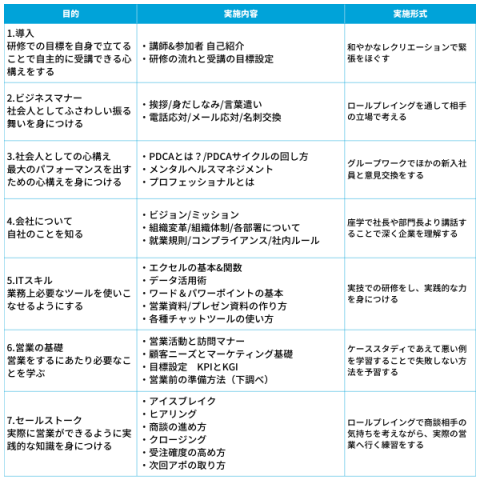

営業職の新入社員研修カリキュラム例

営業職の新入社員研修カリキュラムでは、営業資料作成に必要な基礎的なITスキルや実際の営業活動で必要な営業スキルを身につけることが重要です。

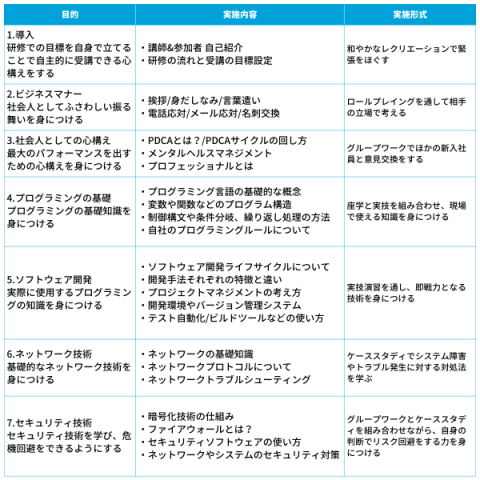

ITエンジニア職の新入社員研修カリキュラム例

ITエンジニア職の新入社員研修カリキュラムでは、使用するプログラミングの知識に加えてITツールを扱うためのネットワーク技術やセキュリティ技術を身につけることが重要です。理系学生であらかじめ知識がある場合でも自社のルールに慣れてもらう必要があります。

【カリキュラム例 ~ITエンジニア職~】

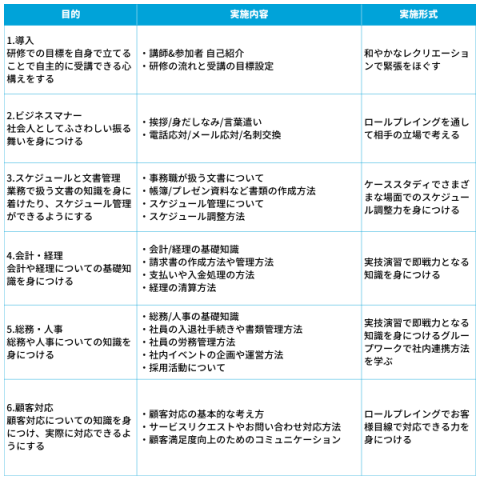

事務職の新入社員研修カリキュラム例

事務職の新入社員研修カリキュラムでは、会計や経理、総務、人事など実際に配属される業務の知識を身につける必要があります。

さらに顧客対応する場合は応用的な技術を身につける必要があります。

6.まとめ

最初に新入社員研修の目的を述べたように、社会に初めて出る新入社員にとって、一番最初に受ける新入社員研修はとても特別な役割があります。

人事担当は新入社員研修の実施目的を意識しながら新入社員研修のカリキュラムを組む必要があります。

自社の状況に合わせてそれぞれの配属先の職種で必要な知識を盛り込み、研修を終えたときに新入社員が現場で活躍できるような研修を実施していきましょう。

新卒採用を通して企業成長のご支援を

一貫して人材紹介に従事しており、社長賞をはじめ多く賞を受賞。現在では、採用ウェビナーなどを通じて、複数企業様の採用支援にも携わっております。新卒採用に課題のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

- 名前

平原/新卒領域

この営業が携わった他の事例・記事を見る