- キャリアトラスTOP

- 就職・転職記事をカテゴリから探す

- 就活

- 業界研究

- 【業界研究】自動車業界とは?市場規模、動向・向いている人など

【業界研究】自動車業界とは?市場規模、動向・向いている人など

本記事はマイナビ等のプロモーション(広告)を含みます

本記事では、自動車業界の業界研究を進めている就活生向けに、自動車業界について分かりやすくお伝えしていきます。

自動車業界の構造や自動車産業に関わるメーカーの仕事内容について、自動車業界の市場規模や今後の動向など、就活生が気になるポイントについて解説しています。

自動車業界に向いている人物像や自動車国内メーカーの売上ランキングも掲載していますので、自己PRやES作成、企業選びの参考にしてみてください。

この記事のまとめ

- 自動車業界とは自動車の製造・販売に関わる企業全般のこと

- 自動車業界には、素材メーカー、タイヤメーカー、自動車部品メーカー、自動車メーカー、自動車販売会社に大別される

- 自動車業界の市場規模は、63兆9,000億円で一時コロナにより落ち込んだがアジアでの売上が好調で回復基調である

- 自動車業界の国内市場では、若者の車離れが進んでおり、カーシェアリングなど車を保有しない傾向が強くなっている

- 自動車業界はCASE(コネクテッド(IoT化)、自動運転、シェアリング、電動化)の開発を進めており、将来的には「MaaS(移動サービスを最適に組み合わせ検索・予約・決済等を一括で行うサービス)」に取り組んでいく

本選考を通過したESを見たい就活生必見!

伊藤忠商事・任天堂・講談社・味の素・集英社・アサヒ飲料・大日本印刷・資生堂・イオングループなど全958社の本選考に通過をしたエントリーシート77,203枚(2024年3月時点)を無料で閲覧できます。本選考に通過したいと考えている就活生はぜひ参考にしてみてください。

自動車業界とは?

自動車業界とは、自動車やバイク・トラックやこれらを製造するために関わる、部品メーカー、素材メーカー、組み立てを行うメーカー、整備メーカー、販売会社など自動車に関連する産業のことをいいます。

自動車の部品には鉄鋼・金属・ガラス・ゴム・プラスチックなど多くの部品や技術が関わるため、総合産業とも呼ばれています。

自動車業界に関連する産業として、レンタカーやガソリンスタンド、自動車の修理や点検、自動車保険業界などがあります。

自動車業界は日本の重要な基幹産業の一つであり国内の主な企業として、トヨタ自動車・日産・ホンダなどが挙げらますが、その中でも、トヨタは自動車販売数や売上などでも世界首位を誇り、自動車産業は日本が世界に誇る一大産業です。

自動車業界の仕組み

ここでは自動車業界の構造や自動車製造に関わるメーカーの詳細についてお伝えしていきます。

自動車業界の構造

自動車は上記図のような流れで製造されています。

自動車メーカーが企画した自動車を製造するため、素材メーカーが作った素材をもとに、タイヤや部品が製造され、部品やタイヤ、その他素材を自動車メーカーで組み立てて自動車が完成し、完成した自動車は自動車販売会社を通じ消費者に届きます。

関連事業として、購入した自動車の修理やメンテナンスを行うカー用品を提供する企業、自動車保険を提供する企業があります。

その他にも自動車を保有していない顧客に対してレンタカーやカーシェアリングなどを提供する事業も存在します。

メーカーの詳細について

素材メーカー

自動車製造に使われる素材は、車体に使われる鉄鋼・ホイールなどに使うアルミニウム、ガラス、ゴム、プラスチック、塗料など様々です。それらの素材を扱うメーカーを素材メーカーと呼びます。

素材メーカーは自動車により適した素材を提供できるよう日々材料の開発や加工技術進歩に力を入れており、たとえば、部品の軽量化や強度力の向上のためにアルミニウムや樹脂素材を使うなどの工夫を凝らしており、より丈夫で高性能な素材作りを目指し各メーカーは常に開発や研究を続けています。

主な企業

- 三菱ケミカルホールディングス

- 旭化成

- 住友化学

- 東レ

タイヤメーカー

乗用車やバス、トラック、バイクなどの車両に応じたタイヤを供給しているメーカーです。

二輪自動車用タイヤや建設車両用タイヤなども扱っているケースもありますが、『日本のタイヤ産業2022』によると、2021年の生産総本数は1億3,751万本で、乗用車用タイヤは1億322万本(シェア率:73.9%)と生産比重が圧倒的に大きいです。

様々なシチュエーションで快適かつ安全に使えるタイヤの提供を目指し研究も続けられており、近年は電気自動車に対応したタイヤの開発が進められています。

タイヤは自動車にはなくてはならい存在であると同時に、自動車販売の業績に左右されやすいという一面もあります。

主な企業

- ブリヂストン

- 住友ゴム工業(ダンロップ・ファンケル)

- 横浜ゴム(YOKOHAMA)

- TOYO TIRES(トーヨータイヤ)

自動車部品メーカー

自動車部品メーカーとは、自動車製造に関わる部品類を手がけているメーカーのことです。

1台の自動車を製造するためには、小さなネジなどの部品も含めて2~3万点以上の部品が使われており、それらの部品を製造しています。

自動車メーカーに部品を供給し、直接取り引きをしている部品メーカーをティア1(Tier1)、ティア1メーカーに部品を供給する部品メーカーをティア2(Tier2)と呼びます。

以前は各部品メーカーの取引先を特定の自動車メーカーのみに限定していましたが、近年は複数の自動車メーカーに納品する方法が主流となっています。

また、世界でも高く評価されている製品や製造技術を持つメーカーも多く、グローバルに進出している企業もあります。

主な企業

- デンソー

- アイシン

- 住友電気工業

- 豊田自動織機

自動車(完成車)メーカー

自動車(完成車)メーカーとは、自動車製造の企画を行い、その企画をもとに部品メーカーや素材メーカーから仕入れた材料をもとに、自動車を製造・組み立てし完成させる業務を行っている企業のことをいいます。

トヨタ、ホンダ、日産といった企業は自動車(完成車)メーカーに該当します。

主な企業

- トヨタ自動車

- 日産自動車

- 本田技研工業(ホンダ)

自動車販売会社(自動車ディーラー)

一般の消費者に対して自動車の販売を行っている企業のことを自動車販売会社(自動車ディーラー)と呼びます。

自動車販売会社とは、自動車メーカーが契約を結んだ専門の販売会社のことを指し、販売会社を通じて消費者は自動車を購入します。

通常は他のメーカーの車を販売することはありませんが、中には、複数の自動車メーカーの車を販売する個人ディーラーもあります。

近年は対面販売以外にもインターネット販売での需要も伸びつつあります。

主な企業

- トヨペット

- Honda Cars

自動車業界の動向

ここでは自動車業界の現状の動向についてお伝えしていきます。

国内の自動車販売台数の推移

『OICA(国際自動車工業会)』によると、日本の自動車販売台数は、2019年度以降減少傾向にあります。

※グラフは『OICA(国際自動車工業会)』のデータをもとに作成

主な要因としては、コロナウィルスの影響で工場の稼働が停止したため減産を強いられたこと、自動車部品の不足が継続していること、自動車価格の上昇したことなどが挙げられます。

2020年度下期より工場が再稼働し始めましたが、ウクライナ危機の影響を受け半導体など自動車部品の供給が滞っており、受注しても納品まで半年以上かかる車種があるなど、販売台数にカウントできない状況が続いています。

また、昨今資材価格の高騰の影響により自動車価格も上昇しており、従来価格に比べ20~30万円ほど高くなっている点も販売台数の減少に繋がっている要因の一つと考えられます。2019年の市場規模まで回復するのは、2024年頃になる見通しです。

世界の自動車販売台数の推移

国内市場は縮小傾向にある販売台数ですが、世界市場での販売推移はどのような推移をたどっているのでしょうか。 『OICA(国際自動車工業会)』によると、2022年の世界の自動車販売台数は、前年対比1.4%減の8,162万台、生産台数は6.0%増の8,501万台で、前年対比でいくとほぼ横這いの生産台数でした。

国内市場では、2021年・2022年と販売台数の減少がみられましたが、世界市場では比較的回復基調となっています。

※グラフは『OICA(国際自動車工業会)』のデータをもとに作成

販売台数の内訳をみると、2021年は、中国での販売台数が2,686万台(前年対比4.1%増)、次いで米国が2,088万台(前年対比17.4%減)と中国が世界の自動車市場を牽引していることが分かります。

ヨーロッパ諸国を中心に販売台数が減少傾向にある中で、新興国(特に東南アジア)での販売台数が伸びています。

インドでは472万台(前年対比25.7%増)、タイでは84万台(前年対比13.5%増)、マレーシアでは60万台(前年対比19.3%増)、サウジアラビアでが61万台(前年対比15.5%)、ベトナムで33万台(前年対比17.4%)などアジア諸国での販売率が増加しています。

今後どれだけ新興市場でシェアを広げられるかが業績の命運を分けることとなりまそうです。

関連記事

絶対うまくいく業界研究のやり方はコレ!4STEPをかんたん解説

自動車業界の今後の動向

ここでは、自動車業界の今後の動向や将来性についてお伝えしていきます。

日本国内では車離れが進行

1990年代から現在に至るまで国内における新車・中古車の販売台数は減少傾向にあり、今後もこの傾向が続くとが見込まれていますが、要因としては、車関連費用が高いことが理由に挙げられます。

『ソニー損保「2022年 新成人のカーライフ意識調査」』によると2022年度の新成人の自動車免許の保有率は57.2%と2人に1人以上は保有しており、地方出身者の保有率は59.2%、都市部居住者の保有率は48.8%であり、交通手段として必要な地方出身者を中心に免許を取得していることが分かりました。

車の所有に関しては、「すでに車を所有している」割合が16%、「購入予定があるもしくは購入したい意向がある」割合は53%でした。

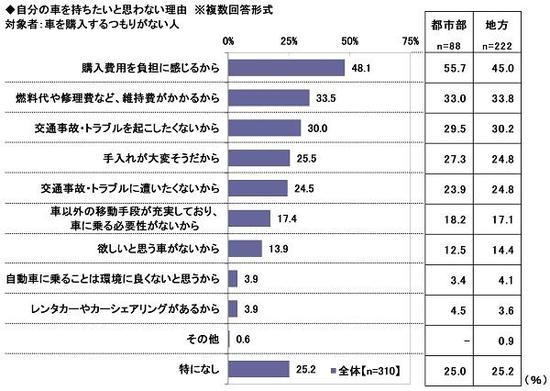

一方で、「購入する予定がない」割合は31%と実に3人に1人は不要と考えており、その理由については、購入費用が負担に感じるが48.1%、維持費がかかるが35.5%と金銭的な理由がネックとなっていることが分かります。

※出典:『ソニー損保「2022年 新成人のカーライフ意識調査」』

自動車を持つと車検・自動車税・強制および任意保険・駐車場料金・高速料金・ガソリン代のコストがかかります。

様々な物価が上昇しているにもかかわらず、収入が増加していない日本社会の構造化においては、今後も自動車関連費への支出を押さえたいと考える消費者が、若者を中心に増加していく可能性が高く、車離れを押し上げる要因の一つとなるといえそうです。

そのため、近年ではカーシェアリングやサブスクなど個人で自動車を持たずに必要に応じて利用する形態のサービスの利用が伸びています。

CASE(コネクテッド・自動運転・シェアリング・電動化)

「CASE」とは「Conneted Autonomous Shared Electric」の略で「コネクテッド(IoT化)、自動運転、シェアリング、電動化」を意味します。

現在の自動車業界は、トヨタ自動車の豊田章男前社長が「自動車メーカーからモビリティカンパニーへのモデルチェンジ」を宣言し「100年に1度の大変革時代」と言われています。

その中で「CASE」という言葉がトレンドとなっており、今後の自動車業界の未来を語るうえで欠かせないキーワードです。

では「CASE」について詳しく見ていきましょう。

Conected(IoT化)

Connectedとは「つながり」という意味を持ち、車とドライバー、デバイス・サービス、自車と他車などをつなげるIoT化を進めることを指します。

これにより、位置情報の把握や配送の効率化、最適なルート提案、事故発生時の通報などが可能になります。

その他にも道路状況や車両の状態などのデータをセンサーによって取得し、集積や分析を行うことも容易となり業務の効率化が期待されています。

Autonomous(自動運転)について

Autonomousとは、「人間の手によらない、車の運転の自動化」のことです。

完全自動運転となる世界はもう少し先ですが、高速道路での自動運転やセンサーによる衝突回避など運転をサポートしてくれる機能は次々に誕生しています。

日本では世界に先駆けて、2021年3月にホンダが自動運転レベル3(限定領域での条件付自動運転車)が可能な新型「LEGEND」(ホンダ)を発売しました。

Shared&Service(カーシェアリング)について

車離れが進行している日本国内において、Uberなどの相乗りサービス、カーシェアリング、サブスクリプションサービスなど、自分で自動車を購入せずに、必要に応じてレンタルするサービスが普及しています。

『公益財団法人交通エコロジーモビリティ財団「わが国のカーシェアリング車両台数と会員数の推移」』によると、カーシェアの市場は、2009年には1万人に満たなかった会員数が、2017年に初めて100万人を突破、2022年には260万人を超えるなど急成長中の事業です。

今後も自動車業界に浸透するサービスであり、需要が更に伸びていくこととなるでしょう。

Electric (EV化(電気自動車))について

Electricとは自動車の電気自動車化のことを指します。電気自動車の普及は、地球温暖化の抑制、いわゆるカーボンニュートラル(脱炭素化)というサステナブルな観点からも注目されており、各国・各自動車メーカーが開発・研究を続けています。

ノルウェーでは2025年以降、電気自動車とハイブリット車のみ販売を許可するなど国家レベルで推進している国もあります。

日本では、「2035年までに、乗用車の新車販売で電動車100%」という目標の実現を目指し、EV・PHV・FCVを対象に、消費者には購入補助事業を実施、自動車メーカー各社もカーボンニュートラル社会に向けた目標を発表し、実現に向けた取り組みが行われていく予定です。

MaaS

「MaaS」とは「Mobility as a Service」の略のことです。車を売るのではなく、移動すること自体をサービスと捉えるという考え方で、次世代の交通サービスのことを指します。

「MasS」の適用範囲は、自動車だけではなく、自転車などの個人の乗り物や電車やバスといった公共交通機関も含まれているという点が特徴です。車の「CASE」が進んだ先にある未来のサービスであり、発達途上の分野でもあります。

『国土交通省「日本版のMaaSの推進」』によると「MaasS」とは、地域住民や旅行者など一人ひとりの移動ニーズに合わせて、複数の公共交通機関やそれ以外のサービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済などを一括で行うサービスと定義しています。

観光や医療などの交通以外のサービスとの連携によって、地域の課題解決や移動の利便性向上のための重要な手段となる見込みです。

東京オリンピックでは、トヨタ自動車が開発した、移動・物流・物販など多目的に活用できるモビリティサービス専用次世代電気自動車「e-plette Concept」が話題となりました。

今後どのような発展を遂げるか注視されています。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

【就活生向け】自動車業界に向いている人物像

ここでは、自動車業界の中でも主に自動車メーカーに向いている人物像についてお伝えしていきます。自己PRやESを書く際の参考にしてみてください。

粘り強くチャレンジできる人

自動車業界は、IT化などの技術の台頭、社会情勢、環境問題などを背景に時代と共に大きな変革が必要な業界です。

時代に合った自動車を提供するため、日々開発や研究が進められていますが、1台の自動車を完成させるまでの期間は長く、売上につながるまで数年程度かかります。

そのため、最後まで諦めずに粘り強くチャレンジできる人が求められています。

コミュニケーションスキルが高い人

自動車業界の仕事は、1人で完結する仕事はほとんどなく、素材メーカーやタイヤメーカー、部品メーカーといった取引先や複数の部署と関わり合いながら進めます。

このように多くの人と関わる仕事が多いため、円滑なコミュニケーション力を持つ人は活躍できる可能性が高いでしょう。

チームワークを大切にする人

業務を進める上では、周囲の人や他部署との協力や連携が不可欠であり、良好な人間関係を築くことはもちろん、しっかり交渉、調節する能力が求められます。

特に研究を進める技術職の場合は、何年もかかる大きなプロジェクトをチームプレイで進めていくため、良好なチームワークが必要とされます。

ものづくりに対して情熱を持っている人

世界トップクラスを誇る日本のものづくりの技術が用いられる自動車製造は、まさに「ものづくりの極み」が体感できる環境です。「日本を代表するものづくりがしたい」「ものづくりが好き」といった情熱を持っている人には向いているでしょう。

グローバルな視点を持っている人

多くの自動車メーカーは、海外市場へ進出しており、外国人社員と協力してプロジェクトを進行する機会もあります。このような環境の中で、グローバルな視点を持ち、文化・価値観の異なる相手とも円滑なコミュニケーションを取れる方は向いているといえるでしょう。

【就活生向け】自動車業界売上高ランキング

ここでは自動車業界の売上高ランキングを紹介します。企業選びの参考にしてみてください。

※本ランキングは2022~2023年度の各社の有価証券報告書のデータをもとに作成しています。

自動車メーカーの売上高ランキングTOP5

※各社の有価証券報告書: トヨタ自動車・ 本田技研工業・ 日産自動車・ スズキ・ マツダ

※本田技研工業の売上高は四輪事業・二輪事業の合計

自動車メーカーの売上高ランキングでは、1位がトヨタ自動車の7兆1,542億9,800万円、2位が本田技研工業の13兆5,019億7,200万円、3位が日産自動車の10兆5,966億9,500万円、4位がスズキ(連)の4兆6,416億4,400万円、5位がマツダ(連)で3兆8,267億5,200万円となっています。

自動車部品メーカーの売上高ランキングTOP5

※各社の有価証券報告書: アイシン・ 豊田自動織機・ デンソー・ 住友電気工業・ トヨタ紡織株式会社

※住友電気工業の売上高は自動車関連事業セグメント分のみ

自動車部品に関する売上高ランキングでは、1位がアイシン(連)で4兆4,028億2,300万円、2位が豊田自動織機で3兆3,798億9,100万円、3位がデンソー(連)で3兆2,210億3,400万円、4位が住友電気工業で2兆1,868億4,900万円で5位がトヨタ紡織株式会社(連結) で1兆6,040億3,600万円となっています。

タイヤメーカーの売上ラ高ンキングTOP5

※各社の有価証券報告書: ブリヂストン 住友ゴム工業 横浜ゴム 住友理工 TOYO TIRE

タイヤメーカーでの売上高ランキングでは、1位ブリヂストンで4兆1,110億700万円、2位が住友ゴム工業で1兆986億6,400万円、3位が横浜ゴムで8,604億7,700万円、4位が住友理工で5,410億1,000万円、5位がTOYO TIREで4,972億1,300万円となっています。

企業を選ぶ際には、売上高以外にも社風や企業理念、事業内容や拠点など様々な視点があると思いますので、売上高はあくまで指標とし、自分に合った企業を選ぶようにしましょう。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

この記事を書いた人

就・転職専門ライター

さりぃ

大学時代は法学を専攻、卒業後は人材紹介企業にて約5年間就・転職専門ライターとして累計1,000本以上の記事を執筆。並行して、第二新卒層をターゲットとした就・転職支援事業のサービスサイトの管理責任者としてWebマーケティングも担当しておりました。

いわゆる「フリーター」というポジションから正社員としての働き方に切り替え、サービスサイトの責任者を任せていただけるまでになった経験を活かし、

就・転職のノウハウだけでなく、「人生の選択肢の多様性」「自身の選択への向き合い方」について発信することで少しでもお役に立てれば幸いです。

同じ条件の就職・転職記事

航空業界の業界研究|市場規模や今後の動向・仕組みや職種についてご紹介

航空業界に関する業界研究を進める就活生向けに、航空業界の仕組みや業態、市場規模や現状、今後の動向につ...

最終更新日:2026.01.06

業界研究のやり方を2ステップで簡単に解説!調べるべき項目も

業界研究の効率的なやり方は、『①全体像を把握する』『②興味のある業界を深く掘り下げる』『③自分の強みを...

最終更新日:2025.12.29