- キャリアトラスTOP

- 就職・転職記事をカテゴリから探す

- 就活

- 業界研究

- 【最新】化粧品業界の就活で知るべき情報ガイド|化粧品会社例も

【最新】化粧品業界の就活で知るべき情報ガイド|化粧品会社例も

目次

本記事はマイナビ等のプロモーション(広告)を含みます

シャンプーや石鹸、化粧水やメイク道具を取り扱う、近年では男女問わず人気の化粧品業界。「資生堂」「コーセー」など有名企業も多く商材や業務内容を比較的イメージしやすい業界ですが、近年の動向はどういったものになっているのでしょうか?

本記事では化粧品業界での就活で必要な情報をまとめてご紹介いたします。ぜひ業界研究に役立ててください。

▼先輩のガクチカなどが見れる!本選考情報はこちら▼

内定者・本選考通過者のESを見る ⇒

この記事のまとめ

- 化粧品には「メイクアップ商品」から「トイレタリー商品」まで大きく6つのカテゴリーがある

- ECサイトへのシフトチェンジなど新たなビジネスチャンスを狙う動きが見られる

- 売上TOPは「資生堂」、平均年収TOPは「花王」

- 志望動機では「なぜ化粧品業界か」「なぜその企業なのか」をアピールする

- 自己PRでは化粧品業界とその企業が求めている人物像を意識する

本選考を通過したESを見たい就活生必見!

伊藤忠商事・任天堂・講談社・味の素・集英社・アサヒ飲料・大日本印刷・資生堂・イオングループなど全958社の本選考に通過をしたエントリーシート77,203枚(2024年3月時点)を無料で閲覧できます。 本選考に通過したいと考えている就活生は是非参考にしてみてください。

化粧品業界の仕組み・販売経路

化粧品業界とは、洗顔料や化粧水などのスキンケア化粧品、シャンプーなどのヘアケア化粧品、メイクアップ化粧品といった化粧品の開発、製造、販売を行っている業界で、数多くの業種が関わっています。

化粧品メーカーで商品が生産されたあと、大きく下記の2つの経路に分かれたのち、ユーザーの手元に届きます。

一つは卸売り業者を介して販売小売店に商品が納品されるケース、もう一つがEC(電子商取引)を経由するパターンです。そして国内の化粧品の流通経路をさらに細分化すると主に4つに分かれます。

まず①の「制度品」とは、卸売店を介さずに化粧品メーカーと直接取引を行った店で販売される化粧品を指し、一方②の「一般品」は問屋や代理店を介して販売されている化粧品のことです。

③の「訪問販売」と④の「通信販売」は、無店舗販売(店舗を構えずに販売する形態)である点は同様ですが、ユーザーへ商品を届ける経路に違いがあります。

③の「訪問販売」がメーカーの訪問販売員が直接顧客に販売するのに対し、④の「通信販売」はインターネットやカタログ、通販番組などを通して、メーカーが顧客に商品を届ける形となっています。

近年ではネット上のECサイトや公式サイトを通して販売される化粧品も増えており、通信販売は今一番勢いのある販売形態であるといえるでしょう。

化粧品のジャンル

そんな化粧品業界ですが、化粧品には具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

洗顔料、化粧水などのスキンケア化粧品やメイクアップ化粧品などを思い浮かべる方が多いかと思いますが、実際にはもっと多くの化粧品が存在し、大きく6つのジャンルがあります。

ここでは化粧品業界の理解を深めるために簡単に把握しておきましょう。

スキンケア化粧品

まずはスキンケア化粧品です。これは化粧水や洗顔料、乳液といった皮膚の健康状態を維持しコンディションを整えることを目指すものになります。クレンジングオイルやパックなどもスキンケア化粧品の一つです。

メイクアップ化粧品

メイクアップ化粧品は主に2つのカテゴリーに大別されます。

■ベースメイクアップ化粧品

└肌荒れやシミを隠すなど、肌色の修正補正を目的とする化粧品。主に化粧品下地やコンシーラーが該当。

■ポイントメイクアップ化粧品

└色彩を与えたり陰影をつけたりして、肌を美しく見せつつ紫外線などから肌の健康状態を守ることを目的とする化粧品。アイシャドウやチーク、ルージュなどが該当。

ヘアケア化粧品

ヘアケア商品はシャンプーやリンス、カラーリング剤や育毛剤といった、頭皮や毛髪を洗浄、補修、整髪するものになります。

ボディケア化粧品

ボディケア化粧品はボディソープやボディクリーム、制汗剤など、顔以外の肌を清潔に保ったり、肌トラブルから守るものになります。

フレグランス化粧品

香水やオードパルファム、オードトワレといった香りを楽しむフレグランス化粧品には、主成分や香料の配合のさせ方で名称や香りの持続時間が異なる特徴があります。

トイレタリー用品

最後にトイレタリー用品です。これは日用品の中の一つのジャンルを指し、主に入浴剤や歯磨き剤、紙おむつなどが含まれます。

明確な定義は敷かれていませんが、基本的には”身体を手入れするためのもの”として捉えておくとわかりやすいでしょう。

ECサイトでの販売による化粧品への影響

近年、化粧品業界の各社が力を入れていることに加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響も相まってECサイトの需要が高まっています。

経済産業省が2022年8月に発表した「令和3年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」によれば、物販系分野における2021年のBtoC-ECの市場規模は13兆2,865億円、EC化率は8.78%となっています。

前年からの伸長率は8.61%で、2013年からの8年間で2倍以上に増加しています。

ただし、化粧品についてはオフラインでの購入ニーズが高いこと、競合企業社数が多いことから他ジャンルの商材に比べてEC化が難しいと言われています。今後、いかにECサイトを活用したマーケティングに力を入れられるかが鍵となるでしょう。

化粧品業界の動向

次に、化粧品業界の動向について見ていきましょう。

化粧品業界の市場規模

経済産業省「生産動態統計調査」によれば、2021年の化粧品出荷額は前年から8.2%減で1兆3,529億円となり、2年連続の減少となりました。

化粧品業界は2012年~2019年まで順調に伸びを見せましたが、2020年~2021年にかけては業績が落ち込み、具体的な数字でいえば2019年~2021年にかけては4,082億円減少しています。

2021年には前年に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、マスクの着用が必要になったことやテレワークが普及したこと、店舗が臨時休業を余儀なくされたことなどが影響し、メイク用品を中心に化粧品ニーズが減少しました。

しかし2023年に入り訪日外国人数も増加しているため、今後の化粧品業界の需要が高まることが期待できます。

ちなみに海外においては経済活動が再開し始めたエリアでの化粧品ニーズが回復傾向にあり、免税店の業績も好調となりました。

法制定による将来の市場への影響(中国電子商取引法)

2019年1月、中国で施行された「中国電子商取引法(中国EC法)」によって、EC事業者やECモール運営者を対象に営業許可の取得が義務付けられたほか、中国における転売業者にも納税義務が課されるようになりました。

この影響により、これまで中国人転売業者が百貨店やドラッグストアでコスメを大量に購入して中国のECサイトで転売するといった行為のハードルが高まったため、今後国内の化粧品出荷額にも影響が及ぶと考えられます。

化粧品業界が狙う新たなビジネスチャンス

国内の化粧品業界では新たなビジネスチャンスをつかむための動きが見られています。ここでは、下記のラインナップについてそれぞれご紹介していきます。

ECサイトへのシフトチェンジ

現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、百貨店などで化粧品を気軽に試すということが難しくなっています。そこで各化粧品メーカーは、新たな施策としてECサイトへのシフトチェンジに力を入れています。

たとえばECサイト上でメイクの仕方や商品の紹介動画を配信したり、オンラインカウンセリングを行ったりしています。オンラインカウンセリングでは事前に自宅へキットが届けられ、画面越しにアドバイザーから説明を受けられるシステムになっています。

DtoCモデルの拡大

DtoCとは「Direct to Consumer」の略で、化粧品メーカーが卸売業者や小売店舗を介することなくユーザーに直接アプローチし、購入に繋げるビジネスモデルを指します。

化粧品業界に限ったことではありませんが、近年ではユーザーに対して売り出されている商品の種類が多様化していることからユーザーが機能面だけで商品を比較することが難しくなっています。

そのことからユーザーは、その商品のコンセプトや誕生までのストーリーといった”機能的な部分以外の価値”までを考慮して商品を吟味、購入するようになってきているのです。

DtoCであれば自社の化粧品の機能的な部分以外の価値も着実に訴求できる利点があるため、化粧品業界ではこのDtoCモデルのニーズが高まっています。

インフルエンサーマーケティング

近年、インスタグラムやTwitter、YouTubeといったSNSの情報をヒントに商品の購入を検討するユーザーが増えています。

その影響から化粧品業界ではこのSNSを介して集客を行えるインフルエンサーの力を借りて売上に繋げようとする動きが見られています。

インフルエンサーマーケティングには、ユーザーに店舗に足を運んでもらう前の段階から商品を知ってもらえる利点や、ターゲット層との”距離の近さ”を創出しやすい利点があります。

特にインスタグラムにおいては女性ユーザーの割合が大半で、中でも20代と30代においては女性ユーザーが60%以上を占めているため、スキンケア化粧品やメイクアップ化粧品などに強い親和性があります。

異業種参入

異業種参入とは、たとえばヤマダ電機が全国展開の店舗網を活用してリフォーム業界に参入した事例のように、本来の業種とは別のジャンルでビジネスを開始することを指します。

化粧品業界でも多数の企業がこの異業種参入を行っており、たとえば富士フィルムはフィルム写真に使用されるコラーゲンに関する技術を応用し、化粧品ブランド「ASTALIFT(アスタリフト)」を立ち上げました。

また味の素は、美容成分としてのアミノ酸を独自開発し、味の素のオリジナルコスメとして「ジーノ」を発売しています。

メンズコスメ市場の拡大

また、近年では男性による化粧品ニーズも高まっており、メンズコスメ市場も拡大傾向にあります。

富士経済「ヘアケア・ヘアメイク商品、メンズコスメティックスの国内市場を調査」によれば2022年のメンズコスメ市場規模は前年比で2.1%増の1,583億円(見込)となっており、新ブランドや新商品の登場が相次いでおり市場が活性化しています。

市場拡大の大きな要因としては下記の3点が挙げられます。

■男性の美意識の高まり

■オンラインショッピングの活用の拡大

■マスク着用による肌トラブルの増加

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によってオンライン会議が増えたことで自分の顔が以前よりも多く目に入ってくるようになったことに加え、自宅で過ごす時間が増えたことで男性の自分磨きニーズが高まったことが、メンズコスメ市場拡大の要因の一つです。

またメンズコスメを店舗で購入することに抵抗があった男性も、化粧品のオンラインショッピングが活発化したことによって購入しやすくなったことや、マスクの着用による肌トラブルを解消したいというニーズが生まれたことも、メンズコスメの市場の拡大に起因しています。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

関連記事

業界研究のやり方を2ステップで簡単に解説!調べるべき項目も

化粧品業界のメーカー・代表例5社

次に、化粧品メーカーを5社ご紹介していきます。社風や強みなどを比較しながら各社の違いを理解できるように読み進めてみてください。

資生堂

まずは資生堂です。資生堂はプレステージブランドの成長と海外展開への注力により、化粧品業界の売上高において圧倒的なTOPを誇ります。資生堂の主力ブランドとしては「クレ・ド・ポー ボーテ」「エリクシール」「アネッサ」などが挙げられます。

資生堂「統合レポート / アニュアルレポート」によれば、日本事業においては新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で変化する顧客のニーズへ柔軟に対応し、ベースメイクやサンケアなどのカテゴリーにおいてシェアを拡大させたほか、ライブコマースやWebカウンセリングを強化して顧客との接点を創出することでEコマースの売上高を2桁成長まで持っていくなどの動きが見られました。

他にもマスクにつかない商品の開発や、「Second Skin」技術(外部の環境から皮膚を守り、皮膚の形状を変化させることで皮膚自体の機能を上げる技術)を搭載した新商品を発売するなど、顧客へ提供できる価値の拡大といった動きも見られています。

中国事業においてはプレステージブランド(百貨店や化粧品専門店でカウンセリングを通して販売されている高価格帯化粧品)への投資を継続させ「クレ・ド・ポー ボーテ」や「NARS」といった高価格帯領域でのシェアを拡大しています。

海外売上比率は60%を超えており、中国や欧州をはじめ、世界各地に事業を展開しています。2018年10月には社内の公用語が英語になったことからも、世界規模での事業推進に力を入れていることがわかります。

また、資生堂においてぜひ把握しておきたいのは「トラベルリテール事業」で、これは旅行者を対象に機内販売やクルーズ船、空港の免税店などで商材を販売する事業を指します。

航空旅客が増加傾向にあるアジア太平洋地域を拠点とする資生堂のトラベルリテールは、中国などの主要市場の成長機会をフルに活用できる立場にあり、近年大きく売り上げを伸ばせる取り組みとして注力されています。

コーセー

次はコーセーで、高価格帯商品から低価格帯商品まで幅広く強いのが特徴です。前者には「ジルスチュアート」や「コスメデコルテ」、後者には「FASIO」「Visee」などが挙げられます。

コーセーは商品を様々な角度からの販売チャネルで取り扱う特徴があり、特に印象的なのが、コーセーであることを意図的に見せないようにしている独自性の強いブランド群「インディヴィデュアルブランド」(アウトオブコーセーと呼ばれることもある)を設けて商品を展開していることです。

日経ビジネス「「これコーセーなの?」言われて幹部が笑う理由」によれば、コーセーに対して「安定感」をイメージする層もいれば「年配者が使うブランド」という印象を持つ層も存在し、特に高級ブランドの場合はブランドに企業名がくっつくことでブランドイメージの統一が図れなくなる難しさがあるといいます。

その背景を受け、コーセーは意図的に自社のイメージと一部のブランド群を完全に切り離すことで、一つのブランドに対するイメージを統一させる動きを取っているのです。

百貨店に構えられている「アディクション」の店舗の内観を見るとわかりやすいですが、その黒基調でスタイリッシュな店内は一見海外ブランドのショップのように見えます。

しかしこれはコーセーが意図的に自社のイメージと切り離した「インディヴィデュアルブランド」を確立した結果のもので、一つのブランドイメージを自社のイメージに邪魔されることなくユーザーに届けるよう図っているのです。

さらにコーセーは小売り各社との共同開発にも注力しており、具体的には下記のような例が挙げられます。

■美容室専売化粧品「インプレア」

└コーセー×ミルボン

■敏感肌向けスキンケアシリーズ「レシピオ(RECiPEO)」

└コーセー×株式会社マツキヨココカラ&カンパニー

花王

花王といえば洗剤やヘアケア商品、おむつなどのイメージが強いかもしれませんが、化粧品も含めて実に様々な商品を展開しています。

花王の主力ブランドである「ソフィーナ」と2006年に花王の子会社となったカネボウを合算すると、化粧品の国内シェアはTOPレベルです。

花王の強みとしては”高い研究開発力”と”高い倫理観”が挙げられます。前者については、ある一つの技術をまた別のカテゴリーに応用するマトリックス運営を行っていることから伺えます。

また後者については、World’s Most Ethical Companies®(米国のシンクタンク・Ethisphere Instituteが選ぶ”世界で最も倫理的な企業”)として15年連続で選定されているアジアで唯一の企業であり、他の企業にはないユーザーへ提供できる大きな付加価値を持っています。

ポーラ・オルビスHD

ポーラ・オルビスHDの主力ブランドとしては、ポーラの最高峰ブランドである「B.A」やオルビスから発売されているエイジングケアシリーズ「オルビスユー」が挙げられます。

これらのブランドは現在エステ併設型店など店舗での販売も増加していますが、顧客との直接的な繋がりを一貫して重要視しており、その点において高いブランドロイヤリティを誇っています。

また研究開発においては、女性の肌の悩みとして上位に上がることが多い「シワ・シミ」への対処に集中して取り組んでいる特徴があり、エイジングケア領域などの基礎研究や新素材開発においては世界に類を見ないオリジナルの成分や特許などを複数保有しており、一例としてヒアルロン酸が挙げられます。

1980年代、ポーラ・オルビスHDはこのヒアルロン酸を世界で初めて化粧品へ配合して発売、2019年には高分子ヒアルロン酸をナノサイズのボール状に凝縮して肌へ浸透させる技術を開発しています。

DHC

最後にご紹介するのがDHCです。化粧品や健康食品のほか、医薬品、アパレル・インナーウェア、翻訳・通訳、リゾートなど、幅広い領域で事業を展開している特徴があります。

1983年、基礎化粧品の通信販売をいち早く開始したDHCは、その原点となる「DHCオリーブバージンオイル」(最高品質のオリーブオイルを使用した美容液)と、そのオイルを主成分とした「DHC薬用ディープクレンジングオイル」を爆発的にヒットさせたことで通信販売をメインとした化粧品メーカーとして地位を築きました。

また今では当たり前になっているコンビニでの化粧品販売の先駆者でもあるDHC。ドラッグストアやバラエティショップなどへの販売網を徐々に拡大していきました。

化粧品業界ランキング

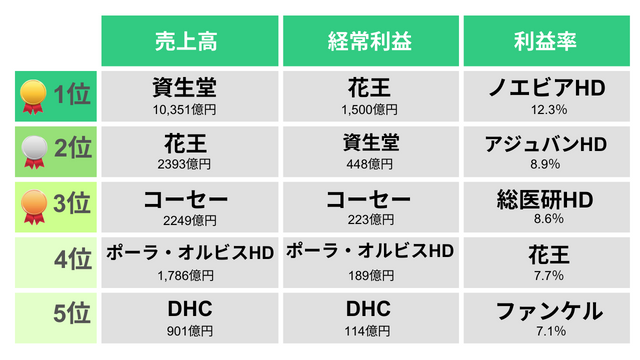

主要企業について把握できたところで、ここでは化粧品業界のランキングを「売上」と「平均年収」に分けて紹介します(※本ランキングは2022~2023年度の各社の有価証券報告書のデータをもとにキャリアトラス内にて作成しています)。

【化粧品業界】売上ランキング

売上については1位が資生堂、2位が花王、3位がコーセー、経常利益は1位が花王、2位が資生堂、3位がコーセーです。売上を見ると、シェアナンバーワンの資生堂は2位を大きく引き離して圧倒的TOPを誇っていることがわかります。

また、利益率一位のノエビアHDは化粧品部門に限ると日本一の売り上げを誇っています。

ノエビアHDは“こころの満足”を追求することを企業理念とし、スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、トイレタリーと幅広い領域で中高価格帯の商品を提供している企業です。

さて、業界研究において売上や利益、利益率を確認した方が良い理由としては下記の2点が挙げられます。

・売上は企業の財務力を表しているから

・利益、利益率は企業が行っているビジネスの成否を示しているから

まず売上は、その企業の財務力や事業の規模感を表しており、売上が高い企業ほどビジネスの規模が大きいということがわかります。

他にも、たとえば同じ利益額の企業が2社ある場合、より売上が大きい企業の方が金融機関から融資してもらいやすいため、売上をチェックすることでその企業の資金調達力も見ることができます。

利益や利益率を見ることで、その企業の事業に付加価値がどれくらいあるかをチェックすることができます。利益があまり出ていない、赤字だという場合には、その企業が行っている事業に何かしらの問題があるということになります。

ただし、業界研究においては成長率をチェックすることも大切ですので、それぞれの企業の過去の数値についても振り返っていきましょう。

【化粧品業界】平均年収ランキング

年収は1位が花王、2位がマンダム、3位がコーセーとなっており、勤続年数も同様に1位が花王、2位がマンダム、3位がコーセーとなっています。

勤続年数が長い=定着率が高い=働きやすいと感じる人が多い企業であると考えられるため、平均年収だけでなくこういった環境面も併せて企業選びを行うと良いでしょう。

化粧品業界の職種

さて、化粧品業界の業界研究を行うにあたっては、およそどのような職種がありそれぞれどういった業務を行っているのかを把握しておくのが望ましいです。そこでここでは化粧品業界の代表的な職種をお伝えいたします。

商品企画

商品企画とは、マーケットやユーザーのニーズを細かくリサーチし、それに対応した商材を生み出す仕事です。商品企画においてはまず、市場分析が必要になります。

ターゲット層の嗜好や考え方、化粧品を利用するまでにいたる背景のほか、競合他社の動向、季節ごとのニーズ・流行の変化などをマーケティング部と共に細かく分析していきます。

そしてその結果を元に新商品を企画したり、既存商品の改善策を提案していきます。自社商品の販売戦略を考えることも商品企画の役割です。

日々移り変わる情報をキャッチアップし続ける情報収集能力と好奇心、アイデア力の豊かさが必要な仕事です。

マーケティング

マーケティングは商品企画と兼任されることの多い仕事で、中でも化粧品会社のマーケティング職は新製品の発売に関わる重要なポジションです。

商品企画部が提案した商品をいかに多くのユーザーに利用してもらえるかを考え、戦略を実行し続けるのがマーケティングの役割です。

こちらも商品企画と同様に日々移り変わる情報をキャッチアップし続ける情報収集能力と好奇心、アイデア力の豊かさが必要になります。

研究・開発

研究・開発は、商品企画部門と連携して実際に商品を開発する仕事です。 新商品の目的やコンセプトに沿って原料の選定や調合の微調整を行います。そしてテストを繰り返し、本来の商品コンセプトに近づけていきます。

研究・開発においては化学や薬学などといった理系の基礎知識があることが前提になりますが、そのうえで正確なデータの分析力や、チームワーク、コミュニケーション能力が必須となります。

生産(設備管理・品質管理)

そして生産工程においては、研究・開発チームから上がってきた商品の生産を行うほか、定期的な生産ラインの管理や工場の設備機能のチェックなど、安全な商品をつくるための生産体制の整備や新設備の導入を行います。

コミュニケーション能力が必須となるほか、イレギュラー対応が生じた際にも冷静に対処できる対応力が求められます。

営業・販売促進

最後に営業・販売促進です。営業では小売店をまわり商品の提案を行います。自社商材を手に取ってもらうためには”継続的に売れる商品の提案”と"商品が売れるような売り場づくりの提案"が求められます。

前者についてはその店舗それぞれのメインユーザーや立地を加味した商品の提案ができると良いでしょう。

また後者については売り場の構成一つで売上に影響が出るため、いかにユーザーの目に付きやすく手に取ってもらいやすい配置にするかなど、売り場づくりの提案も重要です。

営業職の場合は常に数字や成果を追う必要があるため、目標を課された方がモチベーションが高まる方に向いています。その他コミュニケーション力や交渉力が求められます。

化粧品業界の就活で有利になる志望動機の書き方

化粧品業界の志望動機では「なぜ化粧品業界なのか」「なぜその企業を選んだのか」を深堀りしてアピールに繋げることが必要です。

前者については、例えば「化粧品によって前向きになれた経験があり、今度は自分がその感動を提供できる立場になりたい」などといった、化粧品業界ならではの理由を伝えられると良いでしょう。

「なぜその企業なのか」については、他の企業ではなくその企業でなければならない理由を伝えます。

たとえばコーセーは先ほどもお伝えしたように”アウトオブコーセー”と呼ばれる独自のブランディングに力を入れているといった特徴があります。こういった企業ごとの特徴や強みを把握したうえで志望動機を作成してみましょう。

化粧品業界の就活で有利になる自己PRの書き方

自己PRを考える際には、大前提としてその業界や企業に求められる人物像を把握し、それに近いアピールができるよう工夫する必要があります。

化粧品業界で求められる人物像

国内の化粧品業界は少子高齢化によって今後縮小傾向となることが予想されます。また、中国のEC法や新型コロナウイルスの影響も合わさり、より一層厳しい状況に立たされています。

そのため、日々移り変わる細かいユーザーニーズを見出し、新たなビジネスチャンスを創り出す力が求められます。また、海外も視野に入れた戦略を考えることも必要になるでしょう。

このことから今後化粧品業界では、向上心を持ち、環境や情報の著しい変化にも柔軟に対応できる人物が求められると考えられます。

自己PRの基本的な書き方

自己PRを書く際には基本的に下記の流れに沿って作成すると、より伝わりやすくなるでしょう。

(1)結論

自己PRを書く際は最初に自分の長所を端的に述べましょう。最初に結論を伝えることで聞き手側もその先の内容を理解しやすくなります。

(2)エピソード

次に、実際にその長所が備わっていることを証明できるエピソードを伝えます。

できるだけ具体的なエピソードを伝えられるよう、その出来事の中で生じた課題や目標のほか、その課題の解決や目標の達成のためにどのようなアクションをとったのかを伝えましょう。

また企業は、それらに対する行動や考えを通してその人材の人柄や価値観もチェックしているため、なぜそういった行動や工夫を行ったのかについても交えられるとより良くなります。

(3)結果・学んだこと

次に、自分がとった行動によってどういった結果を得られたかを書きましょう。より強くアピールできるよう、「〇〇という工夫を実践したところ、売上を30%UPさせられた」などと数字などを用いて定量的に書くのが望ましいです。

また、その経験を通して何を学んだのかについても書けると、採用担当者に自分の人柄や価値観を示すことができます。

(4)入社後どう活躍できるか

そして最後には、もしその企業に入社できたら自分がどのように活躍できるかを伝えましょう。「この人材を採用したい」と思わせるための重要なポイントになります。

具体的には、前半で伝えた自分の長所をいかにその企業での業務で活かせるかを書きます。

ここでは、自分がいかに化粧品業界やその企業が求めている人物像に近いかをアピールする必要があるため、そこを意識しながら書いてみましょう。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

この記事を書いた人

就・転職専門ライター

さりぃ

大学時代は法学を専攻、卒業後は人材紹介企業にて約5年間就・転職専門ライターとして累計1,000本以上の記事を執筆。並行して、第二新卒層をターゲットとした就・転職支援事業のサービスサイトの管理責任者としてWebマーケティングも担当しておりました。

いわゆる「フリーター」というポジションから正社員としての働き方に切り替え、サービスサイトの責任者を任せていただけるまでになった経験を活かし、

就・転職のノウハウだけでなく、「人生の選択肢の多様性」「自身の選択への向き合い方」について発信することで少しでもお役に立てれば幸いです。

同じ条件の就職・転職記事

【業界研究】人材業界とは?ビジネスモデル、市場規模、動向を完全攻略!

人材業界は求職者と企業を繋ぐ手助けする業界で「人材派遣」「人材紹介」「求人広告」「人材コンサルティン...

最終更新日:2026.02.09

食品業界とは?ビジネスモデル、動向、企業ランキングの就活用まとめ

「食品業界の業界研究を進めたい!」という就活生に向けて、本記事では食品業界の業界研究に必要な知識をま...

最終更新日:2026.02.06