- キャリアトラスTOP

- 就職・転職記事をカテゴリから探す

- 就活

- お悩み

- やりがいのある仕事とは?見つけ方を元人事・元キャリアアドバイザーが徹底解説

やりがいのある仕事とは?見つけ方を元人事・元キャリアアドバイザーが徹底解説

本記事はマイナビ等のプロモーション(広告)を含みます

この記事のまとめ

- 「やりがいのある仕事」 とは?その定義や要素を解説

- 職種ごとのやりがいについて解説

- 元人事・元キャリアアドバイザーが徹底解説する自分にとって「やりがいのある仕事」の見つけ方

「やりがいのある仕事を選んだほうが良い」

親や先生、先輩などからこういった仕事選びのアドバイスをもらったことはありませんか?

ですが、「そもそもやりがいのある仕事って何だろう?」「やりがいのある仕事ってどうやって見つけるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では「やりがいのある仕事」の定義や共通点、また自身が感じる「やりがいのある仕事」の見つけ方について元人事・元キャリアアドバイザーの視点から解説します。

これから就活を始めるにあたってぜひ参考にしてみてください。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

やりがいのある仕事とは?

仕事をする時間は人生の大半を占めます。

せっかく働くなら「やりがいのある仕事」をしたいと思う方は多いですよね。

ですが、そもそも「やりがいのある仕事」とは何でしょう?

人によって価値観や考え方も異なりますが、多くの人は次のような要素にやりがいを感じることが多いようです。

やりがいを感じる要素

達成感・成果の実感

仕事に対して過程よりも、成果や結果を重視する方はやりがいを感じやすいでしょう。

会社から与えられた目標や、自身で設定した目標などを達成していく仕事、

具体的には営業成績など、成果が数字で見えやすい仕事が当てはまります。

学生時代にもスポーツや勉強などで何かしら自身で目標を設定し、

達成することにやりがいを感じてきた人は仕事においても達成感・成果の実感を追い求める傾向が強いです。

裁量権の大きさ

自分の裁量で大きな仕事をしたい、自分の仕事に決定権を持ちたいという人はやりがいを感じやすいでしょう。

ただ一口に裁量権と言っても色々な裁量権があります。

「扱う予算が大きい」「若くしてマネジメントを任せてもらえている」「大きな組織を任せてもらえている」など

様々な裁量権がある中で、自身が求める裁量権とは具体的になにか?を考えてみると良いでしょう。

成長・学びの機会

成長実感を感じたい、常に新しいことを学んでいたいなど向上心の高い方はやりがいを感じやすいでしょう。

専門性が高い仕事、難易度が高い仕事、若手から裁量を任せてもらえる仕事などに取り組むことで飽きずに学び成長し続けることが出来ます。

創造性

自身の発想力を活かしたい、人と違うことをしてみたい、クリエイティブなことに挑戦したい人はやりがいを感じやすいでしょう。

0から1を生み出す過程に面白みを感じられます。

思考力を必要とする仕事か?新規事業に関わる機会があるか?などを確認してみると良いでしょう。

興味・関心・価値観の一致

好きなことを仕事にしたい、自分の好きなことを追求したいという人はやりがいを感じやすいでしょう。

一方で「ゲームが好きだからゲーム業界を志望する」というのは少し安直過ぎる可能性もあります。

好きなものを仕事にすることで趣味を純粋に楽しめなくなってしまうリスクや、たとえ好きなゲーム業界で働けたとしても「営業は苦手」「プログラミングなど細かい作業は避けたい」など業務内容に苦手な要素が含まれているケースもあるでしょう。

上記のような点には注意が必要です。

また「ゲーム」という名詞に着目するのではなく、ゲームを「プレイする」ことが好き、

ゲームの「効率的な攻略法を考える」ことが好きなど動詞に着目することも有益です。

動詞に着目をすることで、普段から自身が無意識で行っていることに気づけます。

「そういえば普段から効率的に考えることが多いな」と気付けると、

実はそれが価値観ややりがいを見出している業務である可能性が高いのです。

そもそも自分は「効率的に考える」ことが好きだ。など動詞に着目をすることで、

ゲーム以外にも「効率的に考える」ことを活かせる仕事はないか?と発想を広げていくことも可能です。

多様性・変化

自分らしく働きたい、多様な価値観に触れたい、一つのことを追求するよりも色んなことに挑戦したい、

好奇心旺盛という人はやりがいを感じやすいでしょう。

業務内容が多岐にわたる、幅広い業界や企業と接する、国内だけでなく海外と関わる機会がある仕事などを検討してみると良いでしょう。

感謝

ホスピタリティが強い、人から感謝されることにやりがいを感じるという人はやりがいを感じやすいでしょう。

「直接顧客と接する機会のある仕事か?」

「顧客や社内の人間から直接的なフィードバックをもらえる環境か?」

「社内でのコミュニケーションは活発か?」

「賞賛や感謝を送り合う文化があるか?」

などを見てみると良いでしょう。

社会貢献性

自分が行った仕事が社会にどのように役立っているのかを重視する人はやりがいを感じやすいでしょう。

前提として、あらゆる仕事は社会に貢献していますが、その中でも困っている人を助ける仕事、社会課題の解決をできる仕事、多くの人の生活基盤を支える仕事、世の中に無くてはならない仕事、SDGsに繋がる仕事などを検討してみると良いでしょう。

チーム・組織への貢献

一人で黙々と作業をしているより誰かと協力して何かに取り組みたい、

チームスポーツをしてきた、外交的なタイプ、などの人は特にやりがいを感じやすいでしょう。

「一人で完結する仕事なのか?それともチームで取り組む仕事なのか?」

「個人で目標を追うのか?それともチームで目標を追うのか?」

などを確認してみると良いでしょう。

良好な人間関係

誰と働くのかを重視する人はやりがいを感じやすいでしょう。

社内の雰囲気やコミュニケーションの様子などを見てみることをおすすめします。

「風通しの良い社風か?」「先輩や上司に気軽に相談できる雰囲気か?」などの点を見ておきましょう。

昨今ではオンラインで選考が完結するケースも多いですが、可能であれば職場見学などの希望を出し、

内定承諾や入社前に実際の職場の雰囲気を見ておくと入社後のギャップを減らせるでしょう。

公正な評価・報酬

自分の仕事の成果に対して正当に評価されたいという人はやりがいを感じやすいでしょう。

給料が高いことも大事ですが、過去に人事として沢山の学生と選考を通じて会話する中でも

「自分の行った仕事に対して正当な給与や評価を得られているか?という納得感が大事だ」

と考えられる人が多い傾向にあります。

人事制度・評価制度・昇給昇進制度・給与体系などについて、

「なぜそのような評価制度の仕組みになっているのか?」

「評価の基準はどのように決まっているのか?」

などをチェックしておくことで入社してからも納得感を持って長く働くことが可能です。

もし選考途中などで疑問点があった際は、選考中に質問してしまうと相手企業からマイナスな印象を持たれてしまうリスクもあるため、内定後に確認することをおすすめします。

企業の文化・理念への共感

自分が共感できる企業文化や理念のある企業で働きたいという人はやりがいを感じやすいでしょう。

「なぜその企業文化や理念が生まれたのか?」という背景まで知ると、よりその企業の文化や理念を深く知ることができ、「自身が共感できるか?」を判断できます。

各企業が「どのような文化や理念を掲げているのか?」は重要ですが、ただ掲げているだけでなく、「その文化や理念が現場に実際にどれほど浸透しているのか?」という視点も入社後のギャップを無くすうえで重要です。

ワークライフバランス

仕事とプライベートのバランスをしっかり取って働きたいという人はやりがいを感じやすいでしょう。

友人との交流、趣味や副業のための時間を確保したいという人も多いと思います。

また就職先の企業において、「仕事やキャリアと親やパートナー、子供などとの時間など家庭との両立ができるか?」という観点も見落とさないように注意しましょう。

具体的には残業時間、年間休日数、有給消化率、産休育休制度、看護介護休暇制度、リモートワークの導入などを確認してみましょう。

安定性・将来性

安定して長く働きたいという人はやりがいを感じやすいでしょう。

変化の激しい現代において安定性や将来性を重視される人が多い印象です。

終身雇用も崩壊し、「公務員だから安定している」「大手だから安定している」と断言できる時代ではなくなってきています。

もちろん「企業や業界の成長性」も大事ですが、「この業界で身に着くスキルは何か?」「この企業でどういった経験を積めるか?」など

「自身の市場価値をどう高められるか?」という個人のキャリアという観点が安定性・将来性に繋がります。

職種ごとのやりがい

ここまではやりがいを感じる要素について触れてきましたが、 社会には無数の仕事がある中で、それぞれの職種ごとにもやりがいは変わってきます。 続いては職種ごとに感じやすいやりがいについて紹介していきます。 自身の就活における職種の選び方の参考にしてみてください。

営業職

営業職の主な職種一覧

☑法人営業

☑個人営業

☑新規営業

☑既存営業

☑ルート営業

☑反響営業

☑営業戦略

1.お客様から直接感謝をしてもらえる

営業職のやりがいは何と言っても、直接関わる機会が多く、商品・サービスを提供した際にも直接感謝のお気持ちを頂くことで価値貢献を実感しやすい点です。

自分の行った仕事が相手に影響を与え、その結果お客様から「ありがとう」と言ってもらえることは仕事の大きなやりがいに繋がります。

2.自分の成果が給与や評価に直接反映されやすい

企業によっては営業成績を給与査定に反映したり、インセンティブの支給に反映しています。

自分の営業成績次第では大きく稼ぐことができることも営業職のやりがい魅力の一つです。

年齢や経歴に関係なく実力主義で評価されるケースも多く、実力主義の環境で頑張りたいと思っている人はやりがいを持って働ける職種でしょう。

事務・管理職

事務・管理職の主な職種一覧

☑受付窓口

☑総務

☑人事

☑法務

☑経理

☑財務

☑一般事務

☑貿易事務

☑医療事務

☑物流事務

☑物流管理

☑秘書

☑社長室

1.業務効率化や改善力が身に着く

「どうすればより効率的に業務をできるか?」

「どうすれば組織の課題を改善できるか?」

などを日々考えながら業務を進めていくため、業務効率化や改善力が身に着きます。

効率性や合理性を重視する人にとってやりがいを感じやすい仕事です。

また細やかな作業が多くなる傾向にあるため、そういった作業が苦にならない人にはおすすめです。

2.「縁の下の力持ち」としての貢献

目立つことは苦手だけど、人のサポートをしたい、人の役に立ちたいという人におすすめです。

営業職が直接的に会社の業績に貢献するような「攻め」だとすると、事務・管理職はリスクなどをコントロールしたり、サポートに徹する「守り」と表現されたりします。

一方で会社経営や組織運営において根幹となる業務を担当することが多く、組織にとって無くてはならない仕事です。

このように縁の下の力持ちとして営業の社員や社内の別の部署の人から感謝をされる機会も多く、やりがいを感じやすいです。

技術職

技術職の主な職種一覧

☑エンジニア

☑建築

☑施工管理

☑生産管理

☑品質管理

1.モノづくりに携われる

自分が行った仕事がモノとして残ることが大きな魅力です。

建築関係や施工管理では自分が携わった案件の建物や施設、設備などが目に見える形として残ります。

またITエンジニア職などでは形はないものの、自身が作ったシステムやアプリなどを通してモノづくりをすることが出来ます。

2.手に職を付け専門性を高められる。

一つのことを突き詰めたい、専門性を高めたい、職人気質という人は大きなやりがいを感じるでしょう。

未経験からでも技術職として手に職を付けることができれば、スキルの希少性が高まり、自身の市場価値も高めることが可能です。

専門職

専門職の主な職種一覧

☑医師

☑弁護士

☑税理士

☑司法書士

☑会計士

☑保育士

☑介護士

☑コンサルタント

1.専門性や難易度の高い仕事ができる

医師であれば医療に関する業務、弁護士であれば法律に関する業務、会計士であれば会計に関する業務など専門性や難易度の高い仕事を扱うことができます。

また弁護士・税理士などの士業と呼ばれる仕事に代表されるように、高い専門性を活かした仕事のため、比較的年収も高い傾向にあります。

2.周囲から頼られる存在になる

専門性を高められると、お客様からも社内からも「この分野については、あの人に相談すれば大丈夫」など、専門分野における第一人者となり、周囲から頼られる存在になれます。

周囲から認められたい、頼りにされたいと考える人は大きなやりがいを感じるでしょう。

企画職

企画職の主な職種一覧

☑経営企画

☑商品開発

☑編集制作

☑デザイナー

☑マーケティング

☑広報

1.クリエイティブな仕事をできる

自身の発想力や独創性などの感性を活かしたい、0から何かを考えて形にすることが好きという人にはおすすめです。

企画職は市場調査やデータ分析など頭を使う作業が多く、論理的思考を活かせる仕事でもあります。

感性と論理のバランスを求められる仕事でもあります。

2.事業や会社に大きな影響を与えることができる

企画職として企画提案を行う中で、事業や会社の業績・方向性に大きな影響を与えることができます。

その分責任も大きな仕事ですが、戦略を考えるのが好きな人や事業を動かす経験をしてみたい人は大きなやりがいを感じるでしょう。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

自分の価値観を知ろう

どのような仕事にやりがいを感じるのか?は人それぞれですので、まずは自分自身の価値観を深堀り、自分が「どんな瞬間にやりがいを感じるのか?」ということを知ることが重要です。

自己分析のやり方

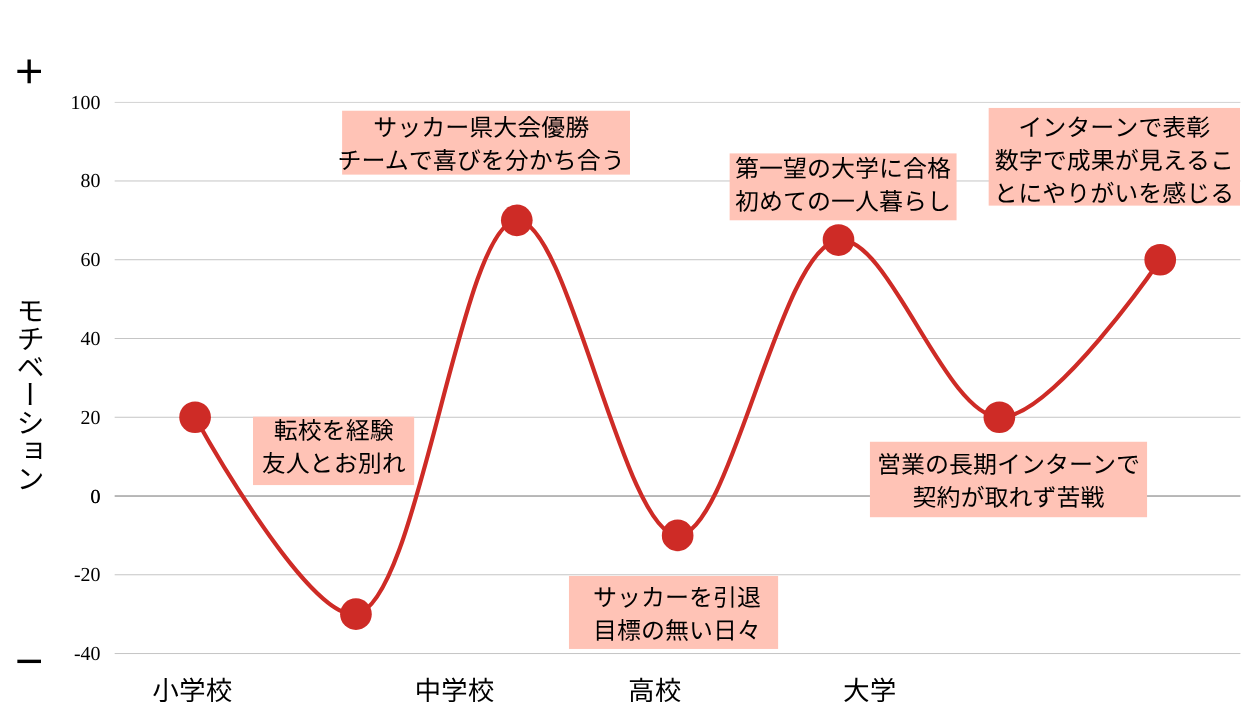

モチベーショングラフを作成する

モチベーショングラフとは自己分析の有効な手段の一つで、「いつ、どんな場面で、なぜ、モチベーションが上がったのかもしくは下がったのか」を分析し、これまでの人生を振り返ることができます。

縦記事がモチベーションのプラスとマイナスを表し、横軸が時間軸を表します。 モチベーションが上がった時、下がった時をそれぞれ書き込み、線で繋ぐことで波のようなグラフが完成します。

ただグラフを作成するだけでなく、

「いつ 、どんな場面で 、なぜモチベーションが上がったのか?」

「いつ 、どんな場面で、 なぜモチベーションが下がったのか?」

を分析することが重要です。

▼モチベーションが上がった場合の具体例

「サッカーでみんなで協力して大会で優勝できたことが嬉しかったという理由であれば、

チームで協力することや仲間の存在がモチベーションの源泉になっているかもしれません。

▼モチベーションが下がった場合の具体例

「サッカーを引退し、目標の無い日々を過ごしていたという理由であれば、

目標達成変化や成長実感がモチベーションの源泉になっているかもしれません。

このようにモチベーショングラフを作成することで、自身の「やりがい」を感じる瞬間や場面、要因などを言語化することができ、仕事選びにも役立ちます。

おすすめのモチベーショングラフは下記です。ぜひ試してみてください。

【記入例あり】モチベーショングラフを活用した自己分析のやり方とは?

周囲から褒められた経験を振り返る

こちらでご紹介したいのが私が就職エージェントneoにて過去にキャリアアドバイザーとして実際に担当した学生さんのエピソードです。

今回ご紹介する学生さんは、第一印象から丁寧で物腰が柔らかく素敵な人柄の方でしたが、4年生の2月頃と就職活動も終盤で卒業間近の時期で、内定をまだ持っていないこともあり焦りから自信を無くされた様子で面談にお越しいただきました。

学生

たまたまそのコンビニの店舗が高速バス乗り場の近くだったんですが、あるお客様がレジに忘れ物をされて、私はすぐ気づいて高速バスに乗車されるお客様の後を追ったのですが、どこに着席されたのか分からず、『この中ににコンビニでこちらの忘れ物をされた方はいませんか?』と声を張って聞いてみたんです。

そうしたらお客様が気づいてくださり、無事にお渡しすることができたんです。お客様からはすごく感謝をしてもらえて嬉しかったのを覚えています。

キャリアアドバイザー

それすごい強みだと思いますよ!

〇〇さん(学生)は強みが無いと仰いましたが、強みって自分にとっては『当たり前にできること』だったりするので気づきづらいんです。

もしかしたら〇〇さん(学生)の強みは「人のために本気で行動できる」ことかもしれないですね!これは中々誰にでもできることでは無いのでぜひ自信を持ってください!

ちなみにこちらの学生さんは就職エージェントneoにてご支援した結果、見事第一志望の企業より内定をいただき無事就職活動を終えられました。

このように自分の強みは「出来て当たり前」「これぐらい当然」と本人が思い込んでおり、自身では気づけないケースが多いです。

一方で、他者からすると「すごい」「私には真似できない」と思われたりします。

このように自分自身では気づいていなかったけど、「そういえば思い返すとよく褒めてもらうことが多かったな」「すごいと言ってもらえた」「自分にとっては当たり前だけどなぜ他の人は出来ないんだろう?」と思った経験の中に大きなヒントが隠れています。

自分自身で振り返ったり、家族や友人など身近な人に聞いてみるのも有効です。

下記のようなサイトにて簡単に自身の強みや適性を判断できます。

ぜひ参考にしてみてください。

「自分にとってやりがいのある仕事」の見つけ方

では具体的に「自分にとってやりがいのある仕事」はどのようにして 見つけたら良いのでしょうか?

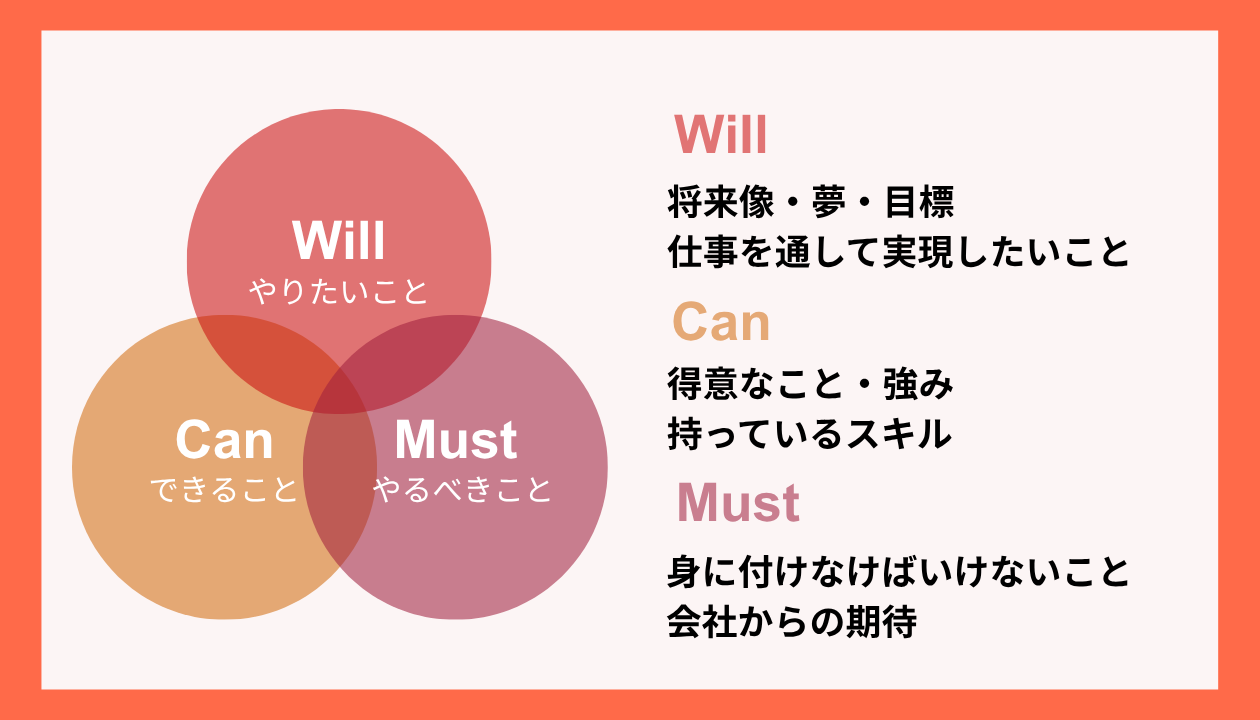

Will/Can/Must

ここではWill/Can/Mustというフレームワークで「自分にとってやりがいのある仕事」を見つけることをおすすめします。

キャリアプランや目標設計をする際にも役立ちますので一度ぜひご自身でも作成してみてください。

Will:やりたいこと

Willとは自分がやりたいこと、実現したいこと、自分の理想を意味します。

▼具体例

「SDGsなど社会課題の解決に取り組みたい」

「30歳までに年収1000万円を稼ぎたい」

Can:できること

Canとは自分が得意なこと、自分の強みなどを意味します。

▼具体例

「論理的に思考することが得意だ」

「初対面の人とも臆せずコミュニケーションが取れる」

Must:やるべきこと

Mustとは自分が取り組むべきこと、身に付けなければいけないこと、社会や組織から求められていることを意味します。

▼具体例

「海外で働くために英語能力を高める必要がある」

「組織の生産性向上が喫緊の取り組むべき課題だ」

Wii/Can/Mustそれぞれの要素が重なり合う部分に「自分にとってのやりがいのある仕事」があると考えられています。 ご自身にとってのWill/Can/Mustを紙に書き出してみることで思考を整理できるのでぜひ試してみてください。

プロに相談してみる

これまで自己分析の方法などもご紹介してきましたが、中々自分一人だけで自己分析を進めるには限界があることも事実です。

他人のことは分析できても、自分自身を客観視することは中々難しいものです。

そこで就職活動のプロである就活エージェントに相談をして一緒に自己分析を進めたり、深掘りやアドバイスをもらうことも非常に有効です。

また第三者の視点から「あなたにとってのやりがいのある仕事」を見つけて、求人を多数紹介してもらうことも可能です。

社会人経験があり、就活のプロであるアドバイザーからおすすめしてもらえることで安心して就職活動を進めていくことができますね。

就活のプロの手をぜひ借りてみましょう!

無料で使えますので気軽に相談してみることをおすすめします。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

まとめ

本記事では「やりがいのある仕事」とは?またその見つけ方について解説をしてきましたが、「やりがいのある仕事」を見つける際に一つ注意点があります。

それは、「やりがいのある仕事がきっとどこかにある」「必ず自分にとっての天職があるはず」

という幻想を就職活動の時点で 強く抱き過ぎることは本質的ではありません。

社会人経験が無い中で、いくら自己分析をしたとしても実際に業務をしてみないと向いている向いていないという判断も難しいです。

「これが自分にとって理想の仕事だ」といくら思っていても、実際に働いてみないと分からないことも沢山ありますし、実際に働いてみたら「こんなはずじゃなかった…」と落ち込むこともあります。

特に20代前半などは「自分に向いていないかもしれない」と一見思うような仕事でも向き合って乗り越えていった先に自分のキャリアが広がっていくということも少なくありません。

「置かれた場所で咲きなさい」という有名な言葉がありますが、

まずは新卒で入社した会社で任せてもらった仕事の中で、自分自身で「やりがい」を見出すという姿勢が非常に大事です。

どんなに「自分の好きな仕事だ」「自分の理想の仕事だ」と思って始めたことでも、楽しいこともあれば大変で辛いこともあります。

しかし続けていく中で自分自身でやりがいを見出す努力をし、成果が出て周囲から認められたり、得意になって段々好きになるということもあります。

皆さんも幼少期に親の勧めで嫌々始めた習い事が続けていくうちに得意になった。

最初は苦手意識が強かったけど、やっているうちに楽しくなってきた。

などの経験に思い当たる節はないでしょうか?

実は、これは仕事も本質的には同じなのです。

「やりがいのある仕事」に正解は無いですし、自分自身でやりがいを見出すという姿勢も大事です。

まずは自己分析を通して、自分の価値観や考え方を整理し、「自分がやりがいを感じやすい仕事」の方向性を明確にしていきましょう。

皆さんなりの「自分にとってやりがいのある仕事」を見つけることにこの記事が役立てば幸いです。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

この記事を書いた人

元採用人事・営業リーダー

アキラ

2018年株式会社ネオキャリアに新卒入社。 その後は新卒人材紹介・保育士転職支援の営業として企業の採用支援。約6年間で3,000名程度の就労支援に携わってきました。また、キャリアとしては20代でリーダーとして6名のメンバーの新卒育成担当、新規拠点立ち上げなどを経験してきました。 その後採用人事としての経験を経て、現在はWebマーケティングを担当しております。 就活エージェント・新卒育成担当・採用人事などの視点から就職・新卒・キャリアについて専門的に発信していきます。 読者の皆さんの一番の味方として伴走できるような情報発信をしていきますのでよろしくお願いします。