- キャリアトラスTOP

- 就職・転職記事をカテゴリから探す

- 就活

- 準備

- 【元人事が徹底解説】会社説明会の質問例50選 | 好印象な質問と避けるべき質問

【元人事が徹底解説】会社説明会の質問例50選 | 好印象な質問と避けるべき質問

目次

本記事はマイナビ等のプロモーション(広告)を含みます

会社説明会や座談会で「何か質問はありますか?」と聞かれた際に「何を聞けば良いんだろう?」と戸惑った経験はありませんか?

また「こんなことを聞いて良いのだろうか?」「質問しないと評価が下がってしまうのではないか?」と不安になってしまう方も多いのではないでしょうか?

本記事では会社説明会・座談会で「何を質問したら良いのか分からない」という就活生の皆さんに、会社説明会・座談会で質問をしたほうが良い理由、会社説明会・座談会での質問例50選、質問を作る方法 3STEPなどについて解説しています。

これから会社説明会・座談会に参加する就活生はぜひ参考にしてみてください。

この記事のまとめ

- 会社説明会・座談会とは?

- 会社説明会・座談会では質問をしたほうがいいのか?その理由も解説

- 会社説明会・座談会での質問例50選

- 質問を作る方法 3STEP

- 会社説明会・座談会で避けるべきNG質問例

- 元人事が好印象に思う会社説明会・座談会での質問のポイント

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

就職エージェントneoでは、一人ひとり異なる就活状況、強み、適性、思考を加味してあなたに合った最適なアドバイスをしています。ES、履歴書、面接など個別性の高い疑問や悩みについても、一緒に考え内定に向けて伴走します。一人で就活を続けることが辛いと感じている就活生はぜひ一度相談してみてください。

会社説明会・座談会とは?

そもそも会社説明会・座談会とはそれぞれ何なのか?について説明をします。

会社説明会

会社説明会とは企業が就活生に向けて企業理念や事業内容・業務内容などについて理解を深めてもらうことを目的として開催する説明会です。

座談会

座談会とは人事や現場の先輩社員とざっくばらんに話す交流の場です。

会社説明会よりもフランクで話しやすい雰囲気で行っていたり、少人数で開催されることが多いです。そのため会社説明会では聞きにくい質問ができたり、現場のリアルな話などを聞くことも可能です。

会社説明会の後に行う場合もあれば、別日で開催する場合もあります。

会社説明会・座談会では質問をしたほうがいいのか?その理由も解説

結論から述べると、会社説明会・座談会では質問をしたほうが良いです。

ここではその理由について解説していきます。

理由①企業研究のため

志望動機を作るうえでも企業研究は欠かせません。

会社説明会・座談会では本やネットだけでは知りえない情報を企業は就活生に向けて情報開示してくれます。

また、あなた自身が知りたい情報を直接人事や現場社員に聞くことができる点が会社説明会・座談会で質問をする大きなメリットといえます。

理由②選考対策のため

「選考フロー」「選考で見ているポイント」「求める人物像」や「人事や現場社員の入社理由」などを質問することで、今後の選考の対策に活かすことができます。

このような情報はネットで検索しても中々出てこないため会社説明会・座談会で直接質問することが望ましいでしょう。

理由③入社後のギャップを無くすため

情報不足が原因で入社後に思っていたのと違ったと、悪い意味でギャップを感じてしまうことは避けたいところです。

「こんなはずじゃなかった」を無くすためにも、会社説明会・座談会で質問することでリアルな情報を収集しましょう。

「月平均の残業時間」「業務内容の詳細」「昇給昇格などの人事評価制度」などの情報を事前に知っておくことで入社後のギャップを無くすことができます。

理由④意欲をアピールするため

会社説明会・座談会で質問をすることで企業に意欲をアピールすることができます。

会社説明会や座談会は多くの就活生が同席する場です。他の就活生が質問をしない中で質問をすれば他の就活生と差別化することができ、質問をすることで人事や現場社員の記憶に残る学生になることができます。

意欲をアピールするための具体的なポイントは元人事の視点で詳しく後述しますので、そちらを参考にしてみてください。

会社説明会・座談会での質問例50選

ここでは会社説明会・座談会での質問例50選を項目ごとに紹介します。

事業内容・業務内容について

ここでは事業内容・業務内容についての質問例を紹介します。

「今後御社が特に注力される事業とその理由について教えてください。」

「今後御社が取り組む予定の新規事業について教えてください。」

「御社のサービスや商品に顧客の声はどのように反映されていますか?」

「競合他社と比較した際に御社の事業の強みはどの部分にあるとお考えですか?」

「AIの発達など時代の変化に対する今後の事業展開についてどのようにお考えですか?」

「営業職の1日の流れを教えてください。」

「新人社員はどのような業務から担当することが多いですか?」

「新入社員が業務でつまずきやすいポイントがあれば教えてください。」

「チームで業務を進めることが多いですか?それとも個人で業務を進めることが多いですか?」

「御社で働くうえで特にやりがいを感じる瞬間はどのような場面ですか?」

社風について

ここでは社風についての質問例を紹介します。

「どのような社員が多いのか共通点などあれば教えてください」

「部署を越えた交流の機会はありますか?」

「業務外での交流会やコミュニケーションの機会はありますか?」

「上司や先輩との関り方について教えてください。」

「社内で表彰を行う機会はありますか?」

「年次や役職に関係なく気軽に意見を言える雰囲気でしょうか?」

「オフィスでの雰囲気は静かに集中することが多いですか?それとも活発に会話が飛び交っていることが多いですか?」

「社内で大切にされている価値観や行動指針があれば教えてください。」

「社員の意見を吸い上げるために社内で取り組まれていることは何かありますか?」

「新しいことに挑戦する社員に対して、上司や周囲のサポート体制はどのようになっていますか?」

福利厚生について

ここでは福利厚生についての質問例を紹介します。

「御社ならではの福利厚生があれば教えてください。」

「社内で特に人気な福利厚生は何でしょうか?」

「研修制度についてプログラムの詳細を教えてください。」

「産休育休の取得率および復帰率について教えてください。」

「仕事と育児を両立するために会社として支援していることがあれば教えてください。」

「自己啓発や資格取得を支援する制度はありますか?」

「海外研修や社外のセミナーに参加する機会はありますか?」

「リモートワークは導入されていますか?利用の条件があれば教えてください。」

「フレックスタイム制は導入されていますか?利用の条件があれば教えてください。」

「今後、新たに導入を検討されている福利厚生の取り組みがあれば教えてください。」

キャリアについて

ここではキャリアについての質問例を紹介します。

「昇給・昇格の条件について詳しく教えてください。」

「人事評価制度について詳しく教えてください。」

「新卒社員のキャリアパスのモデルケースがあれば教えてください。」

「キャリア面談などキャリアについて相談する場はありますか?」

「最年少で管理職に抜擢された社員は何歳ですか?」

「女性管理職の割合について教えてください。」

「配属先はどのように決まりますか?また本人の希望は考慮されますか?」

「社内異動制度について応募条件など詳細を教えてください。」

「入社後に新規事業に携わる機会はありますか?」

「どういった社員が海外事業に携われるのか教えてください。」

求める人物像・選考について

ここでは求める人物像・選考についての質問例を紹介します。

「今後の選考フローについて詳しく教えてください。」

「選考で見ているポイントを可能な範囲で教えてください。」

「御社で活躍している社員の共通点があれば教えてください。」

「御社で重視される行動特性はどのようなものですか?」

「〇〇様(人事)が一緒に働きたいと思う人はどのような人ですか?」

「〇〇様(人事)がこれまでの面接の中で印象に残った学生がいれば、その理由も併せて教えてください。」

「入社後できるだけ早く結果を出したいのですが、新入社員がまず意識すべきことは何ですか?」

「入社後に早く成果を出す社員とそうでない社員の差はどこにありますか?」

「入社後すぐに身につけてほしいスキルや姿勢は何ですか?」

「入社前までに学んでおいたほうが良いことや取得しておくべき資格などがあれば教えてください。」

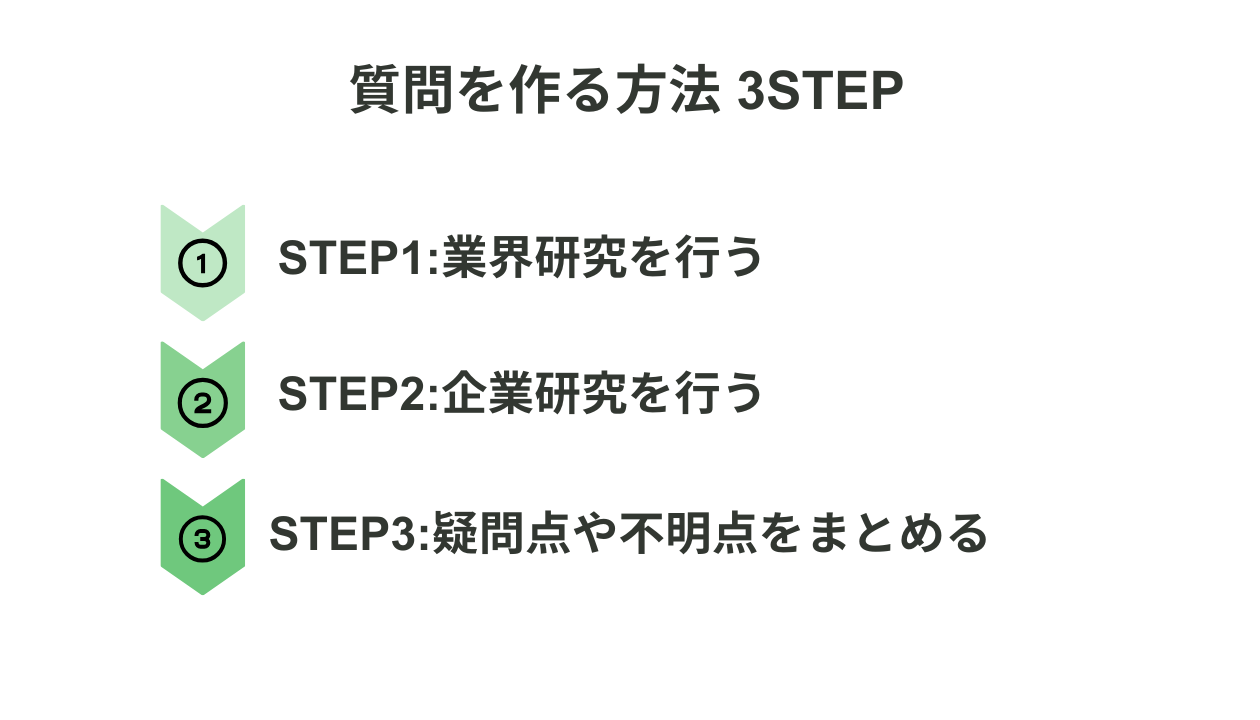

質問を作る方法 3STEP

質問を作る方法を3STEPに分解して紹介します。質問を作る際に参考にしてみてください。

STEP1:業界研究を行う

質問を作る際には初めのステップとして業界研究から取り掛かりましょう。

企業のことや業務のことについて解像度を上げるためにも、まずは業界のことをしっかりと理解していないと良い質問を作ることはできません。

業界構造・ビジネスモデル・市場規模など業界についての知識を身に着けることで初めて企業のことを深く理解することができます。

業界研究で情報収集すべき項目は下記の通りです。

・業界の市場規模

売上高や取引総額、国内外のシェアなど

・業界の成長性・将来性

市場が拡大しているか縮小しているかなどの今後の予測

・主要プレイヤー(大手企業・トップシェア)

代表的な企業とシェア率など

・業界の構造

川上(原材料)、川中(製造)、川下(販売)の流れやビジネスモデルなど

・主な事業・商品/サービスの特徴

事業や商品やサービスの有形/無形、価格帯、差別化ポイントなど

・顧客層・ターゲット

法人向け/個人向け、年齢層、利用シーンなど

・ビジネスモデル

売上の立て方(販売・サブスク・広告・手数料など)

・競合状況(競争の激しさ)

寡占状態/競合が多いレッドオーシャン/新規参入のしやすいブルーオーシャンなど

・業界の課題・リスク

少子高齢化、原材料価格の高騰、環境問題など。

・法規制・業界ルール

特定商取引法、金融商品取引法、薬機法など業界特有の規制やルールなど。

・技術革新・トレンド

AI、DX、脱炭素、SDGsなど業界に影響する最新動向。

・海外動向

輸出入の依存度、海外競合の影響、グローバル展開状況。

・就職・働き方の特徴

平均年収、残業時間、社員定着率、キャリアパスなど。

STEP2:企業研究を行う

業界のことを理解できたら続いて企業研究に取り掛かりましょう。

業界内での企業の立ち位置・事業の競合優位性・経営方針など企業についての知識を身に着けることで、志望する企業特有の質問をすることができます。

企業研究で情報収集すべき項目は下記の通りです。

・業界における立ち位置

売上高や取引総額、国内外のシェア、競合ランキングなど

・企業の成長性・将来性

売上が拡大しているか縮小しているかなどの今後の予測

・業界における役割

川上(原材料)、川中(製造)、川下(販売)など、どこに位置し業界内でどのような役割を担っているのかなど

・主な事業・商品/サービスの特徴

事業や商品やサービスの有形/無形、価格帯、差別化ポイントなど

・顧客層・ターゲット

法人向け/個人向け、年齢層、利用シーンなど

・ビジネスモデル

売上の立て方(販売・サブスク・広告・手数料など)

・競合優位性

競合他社と比較した際にどのような強みを持っているのかなど

・企業の経営課題・リスク

売上や利益率の低下、新規事業への対応、セキュリティ対策、コンプライアンス・ガバナンス強化など。

・人材関連

採用課題、多様性(ダイバーシティ)への対応、従業員のモチベーション・エンゲージメント維持、離職率

・海外動向

輸出入の依存度、海外競合の影響、グローバル展開状況。

・働き方の特徴

平均年収、残業時間、社員定着率、リモートワークへの対応、キャリアパス、産休育休取得率・復帰率、女性管理職比率など。

STEP3:疑問点や不明点をまとめる

STEP1、STEP2で情報収集した項目をもとに「よく分からない部分」や「もっと詳しく知りたい」と思う箇所を洗い出しましょう。

この際に頭の中だけで考えても中々整理できないので、パソコンでWordやドキュメントなどに書き出す、ノートに手書きで書き出すなどまとめておくと良いでしょう。

質問を作る際は、ネットだけでは収集できない点を疑問点や不明点としてまとめておきましょう。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

就職エージェントneoでは、一人ひとり異なる就活状況、強み、適性、思考を加味してあなたに合った最適なアドバイスをしています。ES、履歴書、面接など個別性の高い疑問や悩みについても、一緒に考え内定に向けて伴走します。一人で就活を続けることが辛いと感じている就活生はぜひ一度相談してみてください。

会社説明会・座談会で避けるべきNG質問例

会社説明会・座談会では避けるべき質問も存在します。知らずに質問してしまいマイナスな印象を与えてしまうことを避けるためにもおさえておきましょう。

調べれば分かる内容

「御社の従業員数は何名ですか?」「全国に拠点はいくつありますか?」「企業理念について教えてください」

これらのようにホームページなどで調べて分かる質問は避けるべきです。

質問された人事や現場社員からすると「ホームページを見てないのかな」「事前準備不足だな」と思われてしまう危険性があります。

もちろん上記の質問はあくまで例ですので、企業によってはホームページに記載が無い場合もありますので、その際は質問しても問題ありません。

また、たとえば上記の質問例でも「御社の企業理念についてホームページで拝見したのですが、この企業理念が生まれた経緯について詳しく教えてください」など深掘りした質問であれば問題ありません。

調べて分かることを質問してしまうと、事前準備不足・企業研究不足と捉えられてしまう可能性があるため注意しましょう。

ネガティブ・批判的な内容

たとえば「御社の社名を検索すると口コミで残業が多いと拝見したのですが、実際どうでしょうか?」などネガティブ・批判的な内容の質問は避けるべきです。

人事や現場社員からは志望度が低い就活生なのかなと思われてしまったり、攻撃的な印象を与えてしまう可能性があります。

どうしても聞きたい場合は直接的な表現ではなく枕詞を添える工夫をしたり、選考過程の評価に影響が出ないように内定が出た後に質問をすることをおすすめします。

会社説明会・座談会の中で既に説明された内容

会社説明会・座談会の中で既に説明された内容も質問することを避けるべきです。

既に説明された内容を再度質問してしまうと人事や現場社員だけでなく参加している他の就活生の貴重な時間も奪ってしまう可能性があります。

また人事や現場社員からは「話を聞いていなかったのかな」とマイナスな印象に映ってしまう可能性があります。

「聞き逃してしまった」「既に説明されたけれど詳しく知りたい」などの場合は、「私が聞き逃してしまっていたら大変申し訳ございませんが」「説明いただいた中でさらに詳しく伺いたいのですが」などの枕詞を使うとマイナスな印象を与えることが無いので活用してみてください。

会社説明会・座談会で質問をする際の手順

ここでは会社説明会・座談会で質問をする際の手順について説明します。

①学校名・氏名を名乗る

会社説明会・座談会で質問をする際は、まずは自分の学校名・氏名を名乗りましょう。

「〇〇大学の〇〇です。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。」などと話し出すと良いでしょう。

②結論から端的に話す

質問は結論から端的に話しましょう。

結論から話さずにダラダラ話してしまうと人事や現場社員は「何が聞きたいんだろう」と考えながら話を聞かないといけないためストレスを感じてしまいます。

「御社の求める人物像についての質問です。」など結論から端的に話すことで人事や現場社員にも好印象を与えられます。

③回答へのお礼を伝える

人事や現場社員が質問に対して回答をしてくれた後は「ありがとうございました。」ときちんと回答へのお礼を伝えましょう。

「大変貴重なお話ありがとうございました。」

「大変勉強になりました。入社した際には私も〇〇様(人事)のように活躍できるように頑張ります。」など気の利いた一言を添えられるとより好印象になります。

元人事が好印象に思う会社説明会・座談会での質問のポイント

ここでは年間300名近くの新卒採用を行う弊社で採用人事をしてきた経験から、元人事の視点で好印象に思う会社説明会・座談会での質問のポイントについて解説します。

明るく元気に質問をする

質問をする際に明るく元気に質問をすることはシンプルですが、最も重要な要素といえます。

私自身、採用人事として会社説明会を開催していた際に、沢山の就活生より質問をもらいました。その中でも一番印象に残っているのは明るく元気に質問をしてくれる就活生です。

逆に内容がどんなに良い質問でも、明るさや元気さが無い、暗い印象だとプラスの評価には繋がりにくいです。

これはメラビアンの法則といって心理学者アルバート・メラビアンが提唱した法則で、コミュニケーションにおいて、言語情報(話の内容)よりも非言語情報(視覚情報・聴覚情報)のほうが優先される傾向にあると言われています。

会社説明会・座談会では質問の内容以上にまずは明るく元気に質問をすることを意識しましょう。

企業研究をしてきたことをさりげなくアピールする

逆質問の内容が企業研究してきたことが伝わるものだと、人事は「この学生さんは会社のことをしっかり調べてきてくれたんだ」と好印象に感じます。

たとえば下記のような質問は事前に企業研究をしっかりしてきたことが伝わる良い質問です。

太字の部分で企業研究をしてきたことをさりげなく人事にアピールすることが出来ます。

「御社では〇〇という人事制度があるとホームページで拝見したのですが、詳細について教えてください。」

「御社の事業戦略として今後は新規事業を伸ばしていくと拝見したのですが、具体的にどのような新規事業を今後行う予定なのか、お話できる範囲で教えてください。」

ただし、あまりにも企業研究してきたことを露骨にアピールすると逆効果になるので、さりげなくアピールする程度に抑えておきましょう。

好印象な傾聴姿勢

質問に対して人事が回答している際に、何度もうなづいてくれたり時折笑顔を見せてくれるなどの傾聴姿勢は人事にも好印象を与えます。

一方で質問の内容が良かったり、質問している際は笑顔でも、人事の回答を聞いている時は無表情でリアクションが無い、自分の質問が終わり、自分以外の他の就活生が質問をしている時に話を聞いていないなどの態度はマイナスな印象に映ってしまいます。

意外と人事はそういった細かい部分まで見ているので「自分が質問していないから」「自分の聞きたい質問は終わったから」と気を抜かず、少し疲れてしまうかもしれませんが「常に見られている」意識で参加しましょう。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

就職エージェントneoでは、一人ひとり異なる就活状況、強み、適性、思考を加味してあなたに合った最適なアドバイスをしています。ES、履歴書、面接など個別性の高い疑問や悩みについても、一緒に考え内定に向けて伴走します。一人で就活を続けることが辛いと感じている就活生はぜひ一度相談してみてください。

WEB会社説明会・座談会での質問のポイント

WEB会社説明会・座談会での質問をする際は、特に下記の点を意識しましょう。

・ネットワーク接続の確認

・対面の時の1.2倍の明るさと元気さを意識する

・目線は画面ではなくカメラに合わせる

・発言するとき以外はマイクはオフにする

まずネットワークの接続状況を確認しましょう。ネットワーク接続に問題があった場合は、人事や現場社員だけでなく参加している他の就活生にも迷惑をかけてしまいます。

安定したネットワーク接続ができる環境を用意しましょう。

WEB会社説明会・座談会では対面の時の1.2倍の明るさと元気さを意識しましょう。

対面では認知できる細かな表情や感情の変化がWEB上だと思っているよりも伝わりづらいものです。普段の対面での表情の明るさや元気さの1.2倍を意識するとちょうど良い具合に人事や現場社員にも伝わります。

最初は少し違和感があったり、過剰かなと感じることもあるかもしれませんが、過剰かもと思うくらいの明るさと元気さがWEB上だとちょうど良い塩梅だったりするので意識してみましょう。

また、画面に目線を合わせてしまうと人事や現場社員からは「ずっと視線が合わない」と思われてしまうため、目線は画面ではなくカメラに合わせましょう。

最後に、発言するとき以外はマイクはオフにしましょう。

周囲の雑音などが入ってしまうと人事や現場社員だけでなく参加している他の就活生にも迷惑をかけてしまいます。

会社説明会・座談会での質問に関してよくある質問

ここでは会社説明会・座談会での質問に関してよくある質問に回答していきます。

会社説明会・座談会に参加する前に読んで参考にしてみてください。

会社説明会・座談会で質問をしないと評価が下がる?

一概に評価が下がるとは言えません。

会社説明会・座談会で質問をすることは加点要素にはなるとしても、質問しないからといって減点要素になるとは考えにくいです。

人事や現場社員も「どの就活生が質問をしていないか」を把握することは難しいです。

ただし、少人数の説明会や座談会で多くの就活生が積極的に質問をしている場合などは相対的に質問をしていない就活生が目立ってしまう可能性があり、積極性や意欲の観点でマイナスな印象に映ってしまう場合があります。

会社説明会・座談会での質問はいくつ用意すれば良い?

特に決まりはありませんが、最低でも2~3個を用意しておくと、いざという時にも安心です。自分が質問しようと思っていた内容が他の就活生が先に質問してしまった場合などにも、2~3個用意しておくと問題ありません。

また会社説明会・座談会で質問は一人一回までなどのルールはありませんので、聞きたいことを複数用意しておけると時間に余裕があった際に追加で質問できますし、沢山質問することで人事や現場社員も積極性や意欲の観点からも好印象を持ってもらえます。

会社説明会・座談会でどうしても質問が思い浮かばない時は?

会社説明会・座談会でどうしても質問が思い浮かばない場合は、無理に質問をする必要は無いです。

もし少人数での会社説明会・座談会で「〇〇さんは質問がありますか?」など指名された場合は「質問は無いです」と直接的に答えてしまうと失礼な印象を与えてしまいます。

その場合は「本日の説明会(座談会)で御社のことをより深く理解できましたので今のところ質問はございません。ありがとうございました。」など枕詞を添えて答えると丁寧な印象を与えられます。

まとめ

多くの就活生が参加する会社説明会・座談会で質問をすることは緊張したり勇気がいることですが、やはり質問をしてくれる就活生に対して人事は好印象を抱きますので、ぜひ積極的に質問をしましょう。

安心して会社説明会・座談会で質問をできるようになるために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

就活の悩みを相談したい...そう感じていませんか?

就職エージェントneoでは、一人ひとり異なる就活状況、強み、適性、思考を加味してあなたに合った最適なアドバイスをしています。ES、履歴書、面接など個別性の高い疑問や悩みについても、一緒に考え内定に向けて伴走します。一人で就活を続けることが辛いと感じている就活生はぜひ一度相談してみてください。

この記事を書いた人

元採用人事・営業リーダー

アキラ

2018年株式会社ネオキャリアに新卒入社。 その後は新卒人材紹介・保育士転職支援の営業として企業の採用支援。約6年間で3,000名程度の就労支援に携わってきました。また、キャリアとしては20代でリーダーとして6名のメンバーの新卒育成担当、新規拠点立ち上げなどを経験してきました。 その後採用人事としての経験を経て、現在はWebマーケティングを担当しております。 就活エージェント・新卒育成担当・採用人事などの視点から就職・新卒・キャリアについて専門的に発信していきます。 読者の皆さんの一番の味方として伴走できるような情報発信をしていきますのでよろしくお願いします。